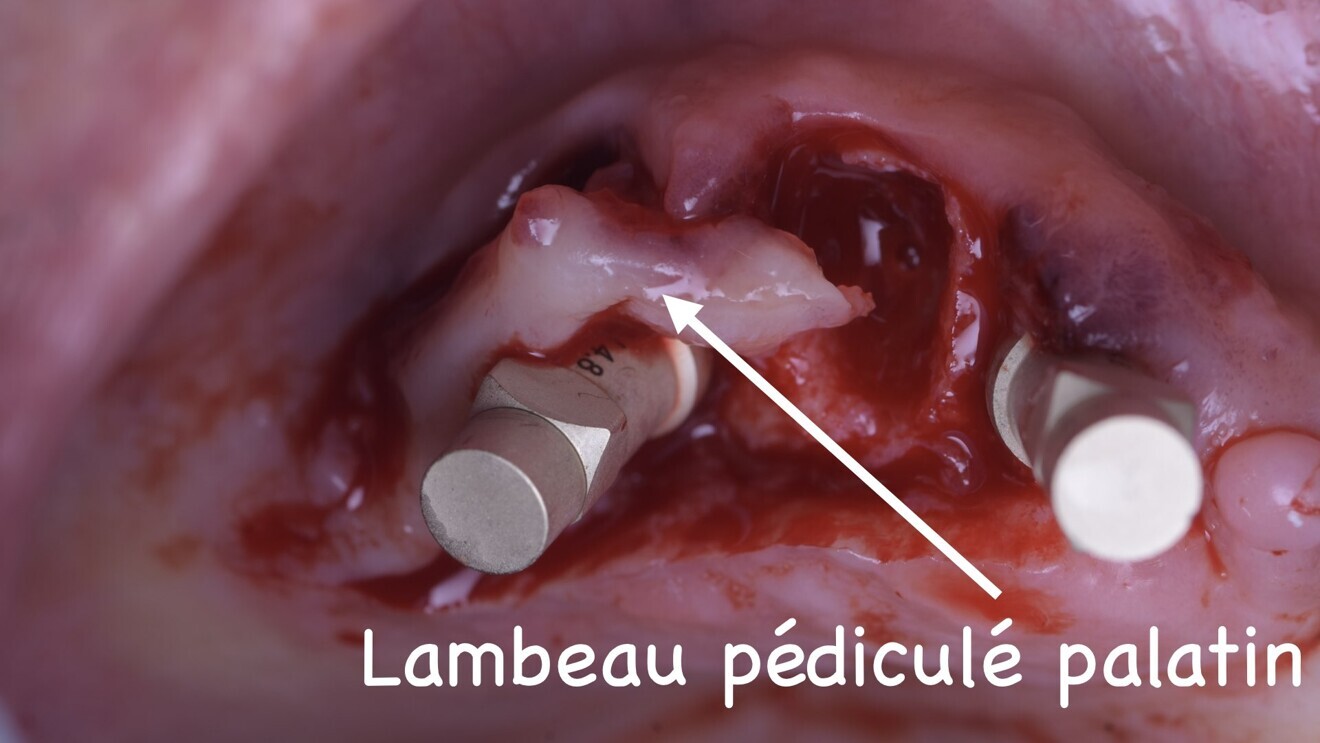

C’est la suture de ce lambeau (Fig. 9) qui va permettre de maintenir une épaisseur de gencive kératinisée nécessaire. Le biotype gingival de cette zone est donc amélioré, afin d’assurer la pérennité de notre réhabilitation.

Fig. 9.

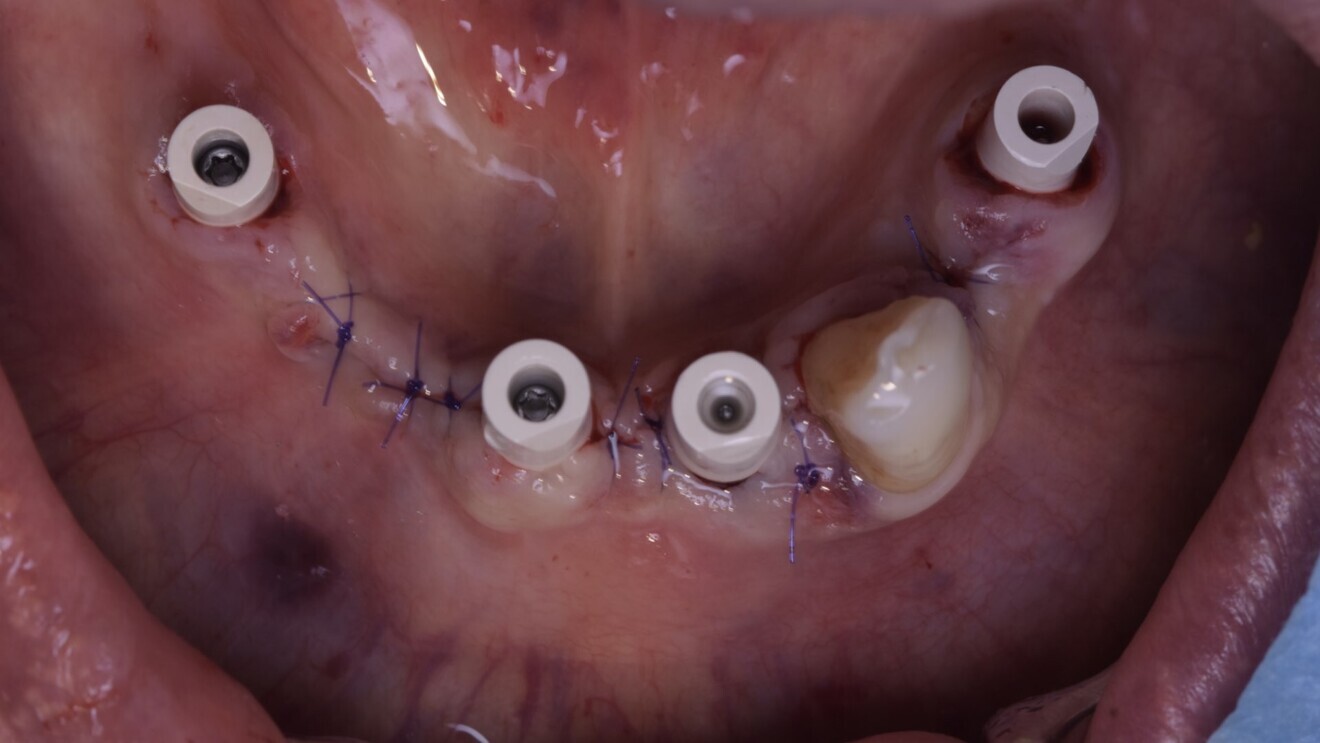

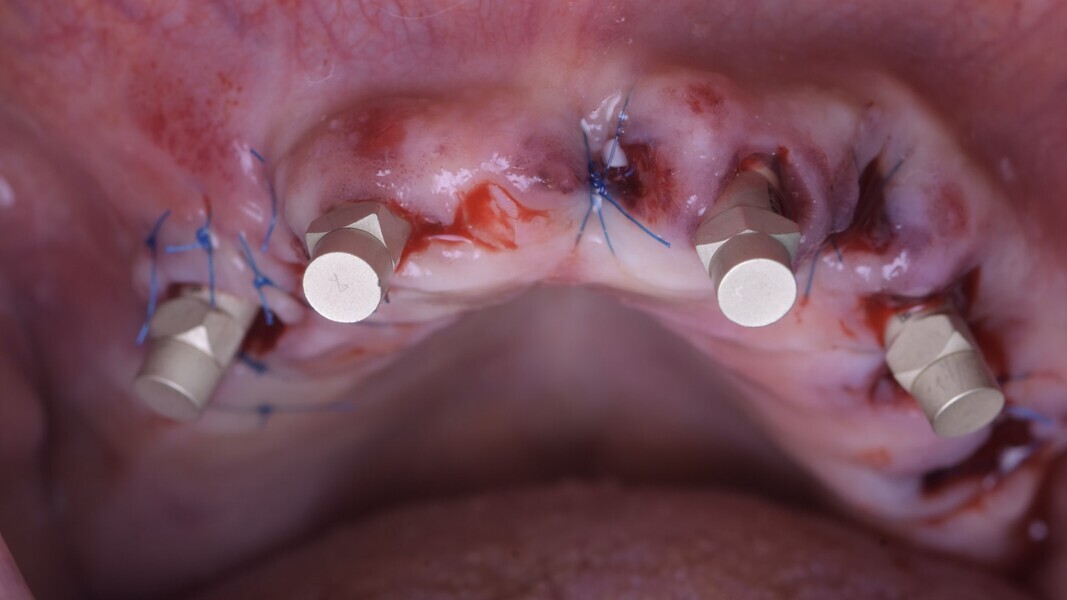

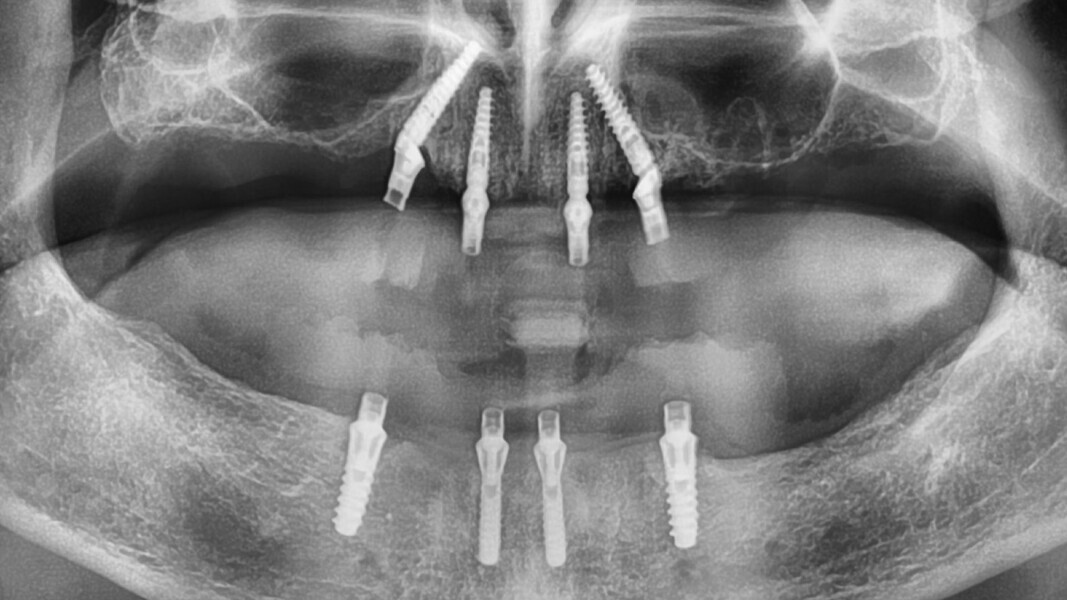

Les deux implants antérieurs seront tout d’abord posés afin de respecter un positionnement idéal pour un futur vissage palatin de la prothèse, puis les deux implants postérieurs seront inclinés à 20 degrés (protocole classique décrit par le Dr Malo).4 Ensuite des piliers coniques multi-unit droits en antérieur et de 17 degrés en postérieurs, sont vissés sur nos implants. Enfin les scan bodies sont placés avant les sutures, afin d’assurer un contrôle visuel de leur bonne position, ainsi qu’une bonne adaptation.

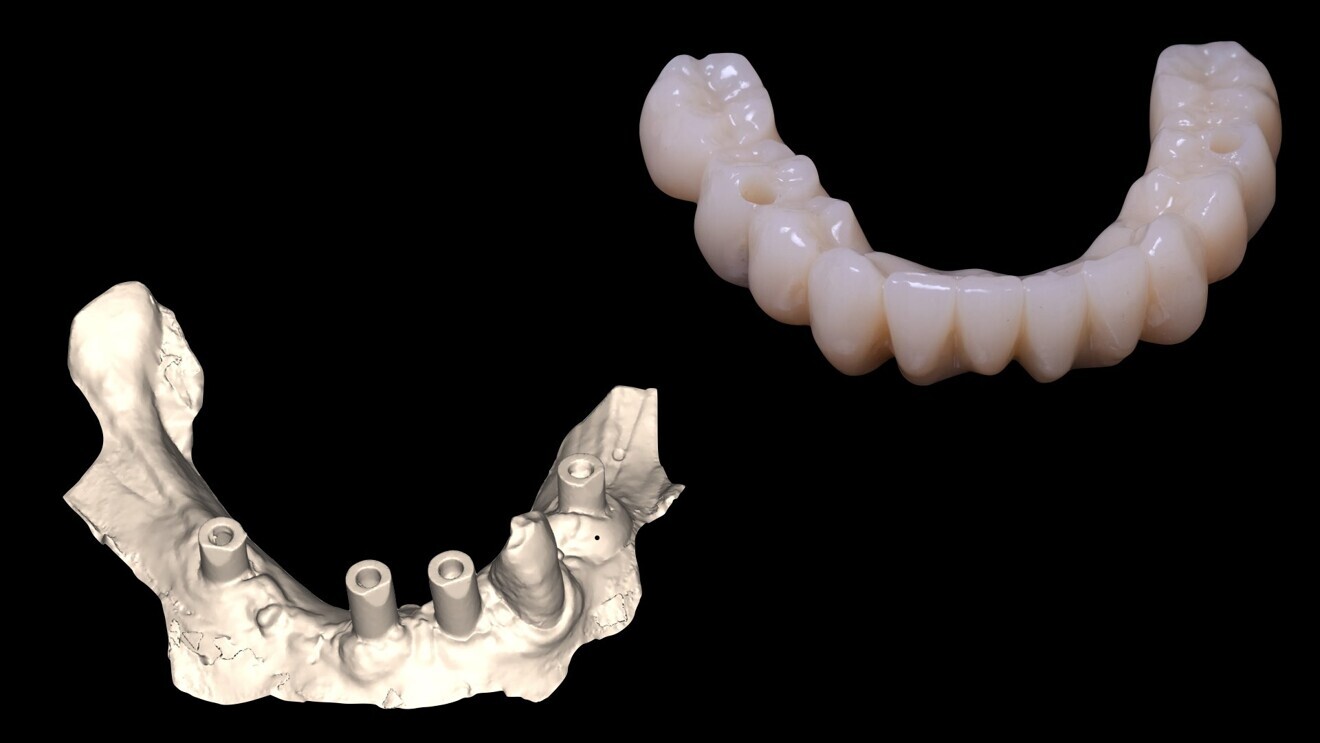

La réalisation d’un bridge transvissé usiné en PMMA avec vario-bases pour piliers multi-unit (Fig. 11) est usinée après l’utilisation de la caméra iTero pour l’empreinte des scan bodies au maxillaire.

Pour ce faire nous enregistrons la position des quatre scan bodies au maxillaire en postopératoire et le laboratoire superposera ce fichier STL, aux fichiers STL enregistrés initialement du maxillaire en occlusion avec la mandibule, ceci dans le but de mettre l’empreinte postopératoire avec scan bodies en occlusion avec le modèle mandibulaire, qui a déjà reçu un bridge provisoire transvissé quelques semaines auparavant.

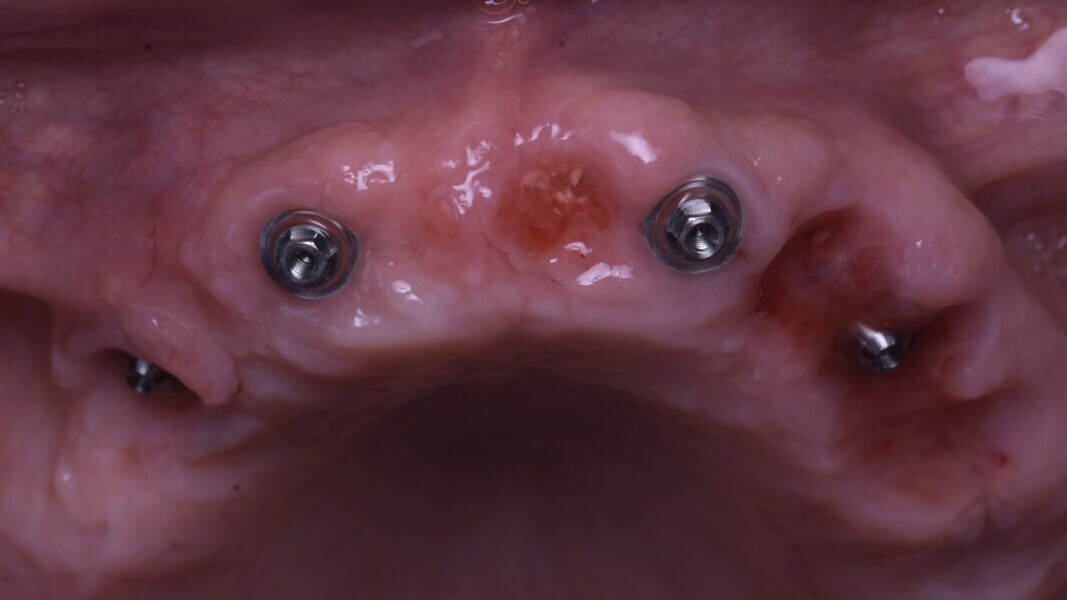

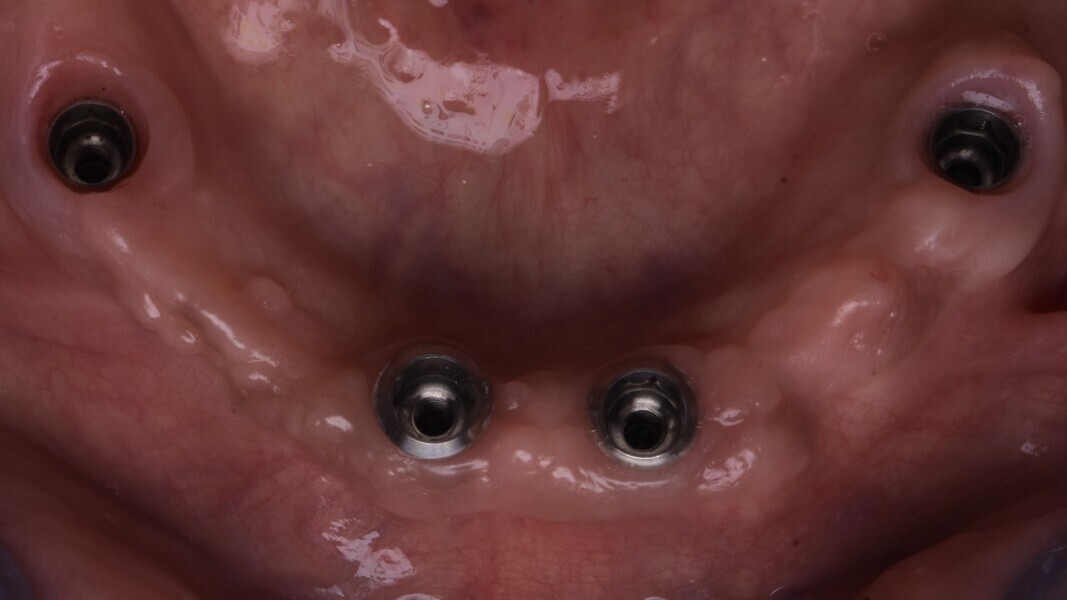

Trois mois après la dernière chirurgie (Fig. 12), le patient revient pour contrôler la cicatrisation, l’ostéointégration, et prendre l’empreinte. Les tissus mous sont sains et le patient maintient une hygiène idéale, ce qui est essentiel pour préserver la santé des tissus péri-implantaires.

À ce stade-là (Fig. 13), les particules de comblement de GTO (comblement xénogénique), utilisées afin de combler les alvéoles maxillaires, sont encore présentes dans l’épaisseur gingival car elles ne sont pas encore intégrées aux tissus mous, mais la mise en condition gingivale guidée par le design et la compression du bridge provisoire, permettent déjà un aménagement idéal pour la réalisation de la prothèse définitive à venir.

Au niveau mandibulaire (Fig. 14), la cicatrisation mandibulaire de la gencive autour des implants tissue levels est optimale. Nous ne recherchons pas une mise en condition gingivale particulière car à la mandibule la pérennité s’inscrira dans une hygiène adaptée, et donc nous allégeons volontairement l’intrados, afin d’optimiser le passage des brossettes par le patient

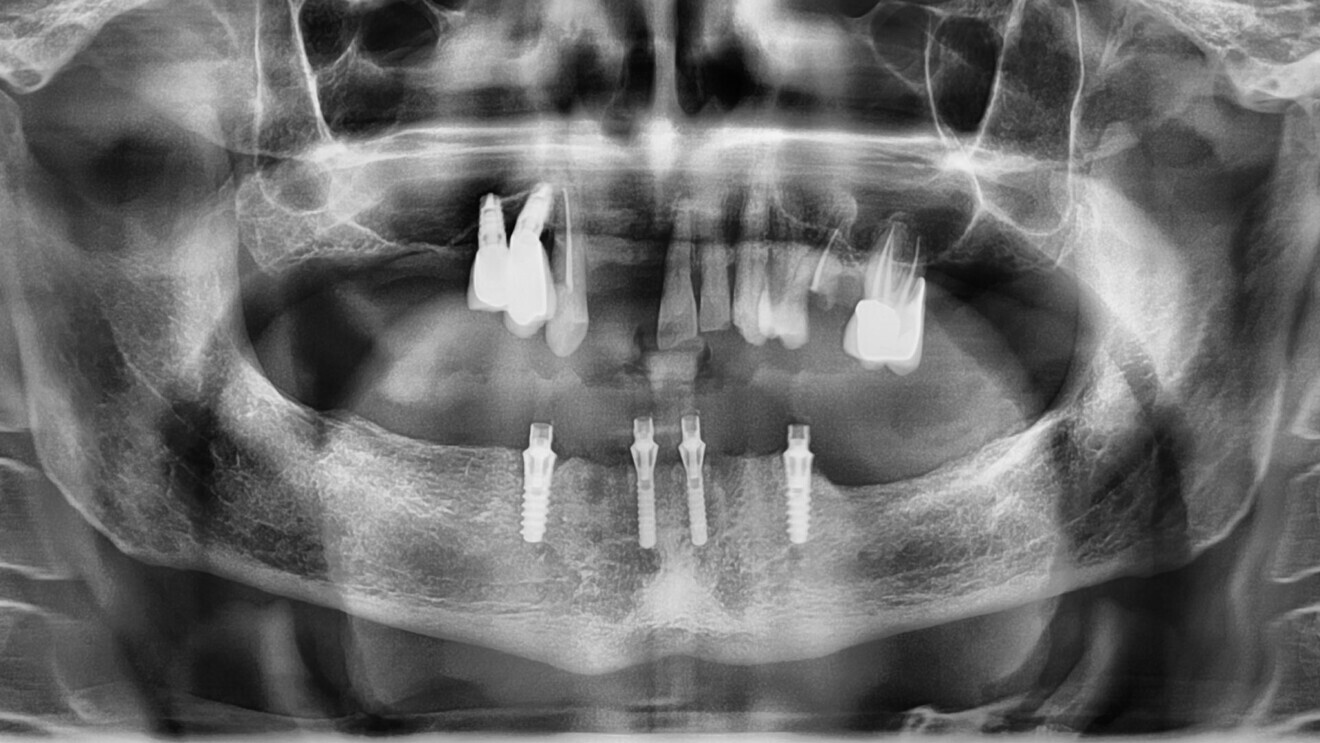

La radio panoramique (Fig. 15), quant à elle, nous montre une uniformité dans la répartition de la position des implants, ainsi qu’une connexion pilier conique-implant de type cône morse du All-on-4 au maxillaire, ce qui assure une étanchéité nécessaire à des implants posés en position infra-osseuse. Nous observons un cas classique de réhabilitation par quatre implants verticaux à la mandibule.

Les deux bridges provisoires sont vissés par l’intermédiaire de vario-bases à la mandibule et au maxillaire (Fig. 16). Nous réhabilitons le patient grâce à la réalisation d’un bridge full zircone à connexion directe sur multi-unit au maxillaire.

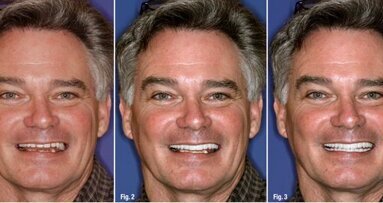

À la mandibule un bridge PMMA sur vario-base est vissé. Nous n’optons pas pour la réalisation de deux bridges full zircone, pour des questions de dureté de matériaux et de confort pour le patient. Nous combinons l’esthétique d’un bridge full zircone au maxillaire et la souplesse du PMMA à la mandibule (Fig. 17). La photo avant-après du patient, illustrant son état au premier jour et à la fin de son traitement, est présentée sur la figure 18.

Autriche / Österreich

Autriche / Österreich

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bulgarie / България

Bulgarie / България

Croatie / Hrvatska

Croatie / Hrvatska

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

France / France

France / France

Allemagne / Deutschland

Allemagne / Deutschland

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Hongrie / Hungary

Hongrie / Hungary

Italie / Italia

Italie / Italia

Pays-Bas / Nederland

Pays-Bas / Nederland

Nordique / Nordic

Nordique / Nordic

Pologne / Polska

Pologne / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Slovénie / Slovenija

Slovénie / Slovenija

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Espagne / España

Espagne / España

Suisse / Schweiz

Suisse / Schweiz

Turquie / Türkiye

Turquie / Türkiye

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

International / International

International / International

Brésil / Brasil

Brésil / Brasil

Canada / Canada

Canada / Canada

Amérique latine / Latinoamérica

Amérique latine / Latinoamérica

États-Unis / USA

États-Unis / USA

Chine / 中国

Chine / 中国

Inde / भारत गणराज्य

Inde / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ANASE / ASEAN

ANASE / ASEAN

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Moyen-Orient / Middle East

Moyen-Orient / Middle East

To post a reply please login or register