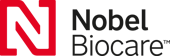

La préparation de la cavité d’accès nécessite les étapes opératoires suivantes :

1) Pénétration et mise en forme.

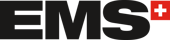

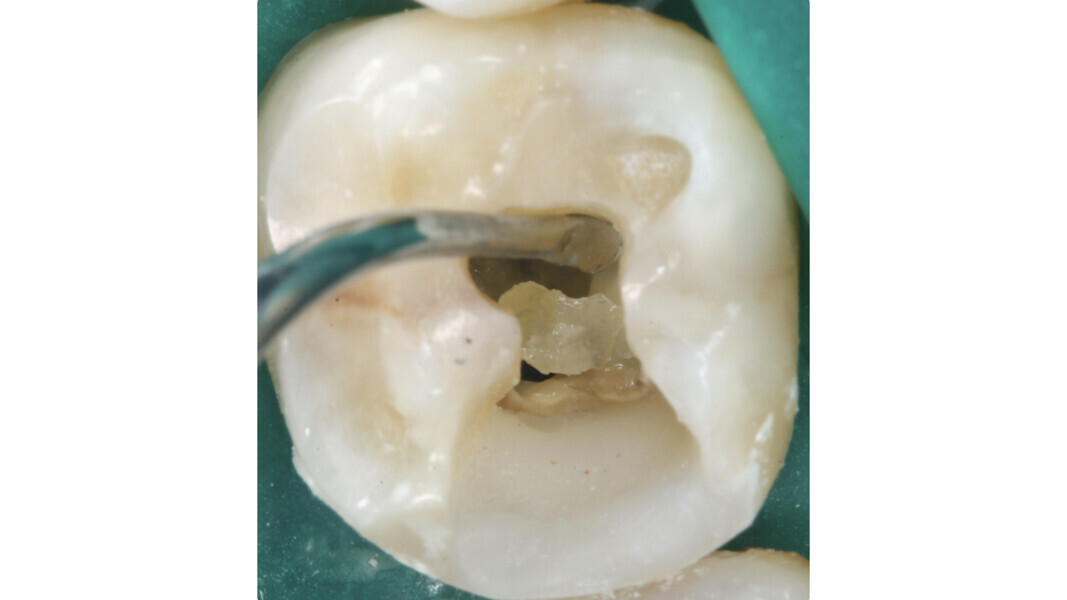

2) Localisation de l’orifice canalaire.

3) Finition.

La première étape est stratégique et préparatoire à la réalisation des étapes suivantes. Tout d’abord, la forme doit permettre une visibilité totale du plancher de la cavité pulpaire et des orifices canalaires. L’élimination incomplète du plafond de la cavité pulpaire ou d’une partie du tissu pulpaire (par exemple, les cornes pulpaires) peut compromettre la réussite du traitement.

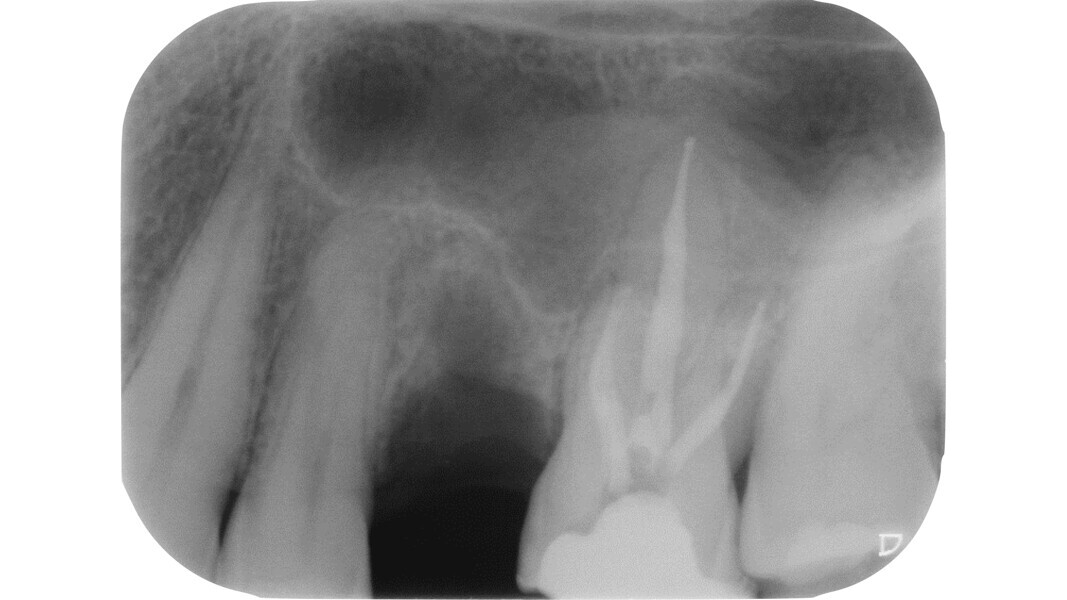

L’étape suivante est la phase de localisation et celle-ci peut s’avérer très difficile, surtout dans les dents calcifiées. Dans ce cas, le praticien doit laisser de côté les instruments rotatifs diamantés et recourir à divers dispositifs spéciaux.

Parfois, il est possible d’élargir davantage la cavité d’accès pour simplifier le sondage et la mise en forme, ce que l’on appelle la phase de finition. Généralement, cette phase est réalisée au moyen d’une fraise Batt (fraise conique à bout rond, non tranchant), mais il est aussi possible de se servir d’inserts soniques ou ultrasoniques spéciaux. Ces dispositifs sont utilisés pour éliminer les surplombs de dentine et obtenir un accès plus rectiligne aux canaux.Leur pointe non tranchante protège le plancher de la cavité pulpaire, tandis que leur forme conique évite la formation de contre-dépouilles

Quelques lignes directrices générales ont été proposées pour faciliter la préparation d’une cavité d’accès adéquate, dont celles de Krasner et Rankow7 qui ont des implications cliniques importantes et permettent de minimiser les erreurs. Publiées en 2004 dans un article notoire, elles sont au nombre de neuf :

- Loi de centralité : la cavité pulpaire est toujours en position centrale par rapport au périmètre de la couronne au niveau de la jonction amélo-cémentaire (JAC).

- Loi de concentricité : les parois de la cavité pulpaire sont toujours concentriques par rapport aux parois externes de la dent au niveau de la JAC.

- Loi de la jonction amélo-cémentaire : la JAC est le repère le plus fiable et le plus reproductible pour localiser la cavité pulpaire.

- Loi de symétrie n° 1 : les orifices Canalaires sont équidistants d’une ligne imaginaire partageant le plancher de la cavité pulpaire en son milieu dans le sens mésio-distal (à l’exception des molaires supérieures).

- Loi de symétrie n° 2 : les canaux se situent sur une ligne perpendiculaire à une ligne imaginaire partageant le plancher de la cavité pulpaire en son milieu dans le sens mésio-distal (à l’exception des molaires supérieures).

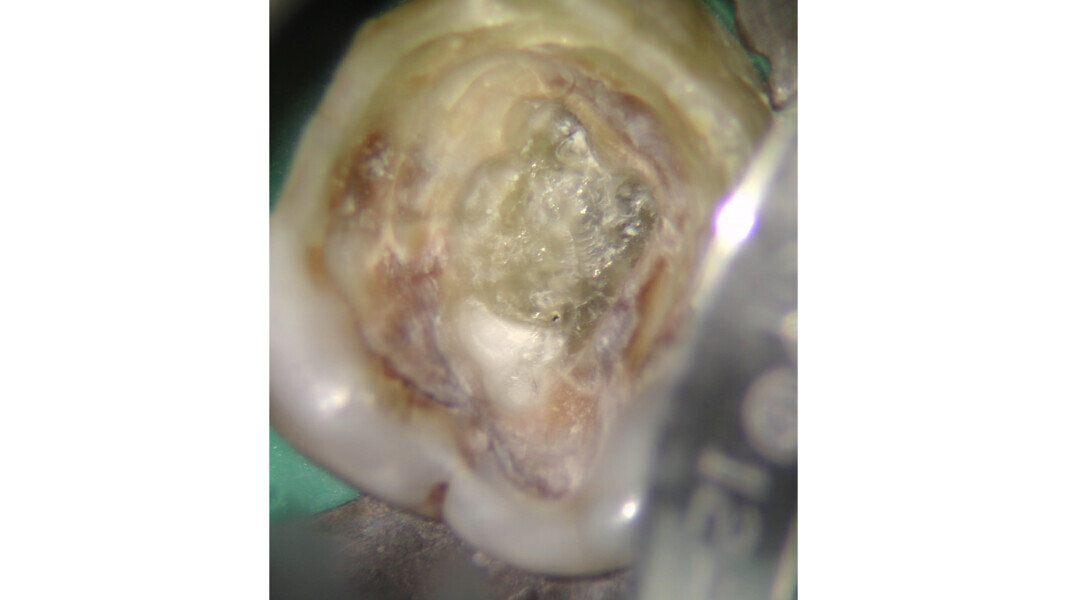

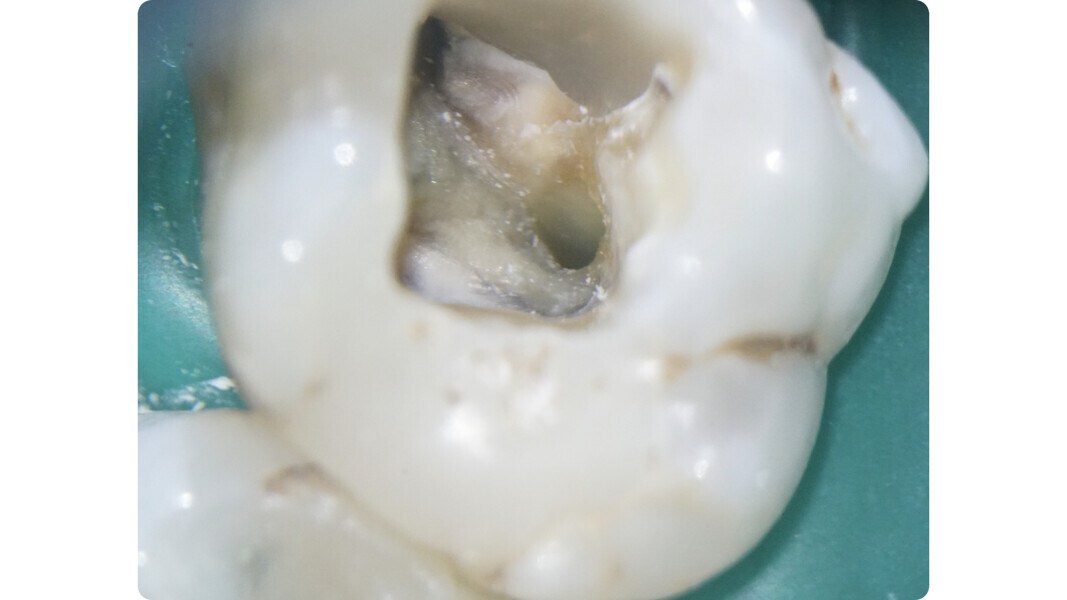

- Loi du changement de couleur : la couleur du plancher de la cavité pulpaire est toujours plus sombre que celle des parois qui lui sont adjacentes.

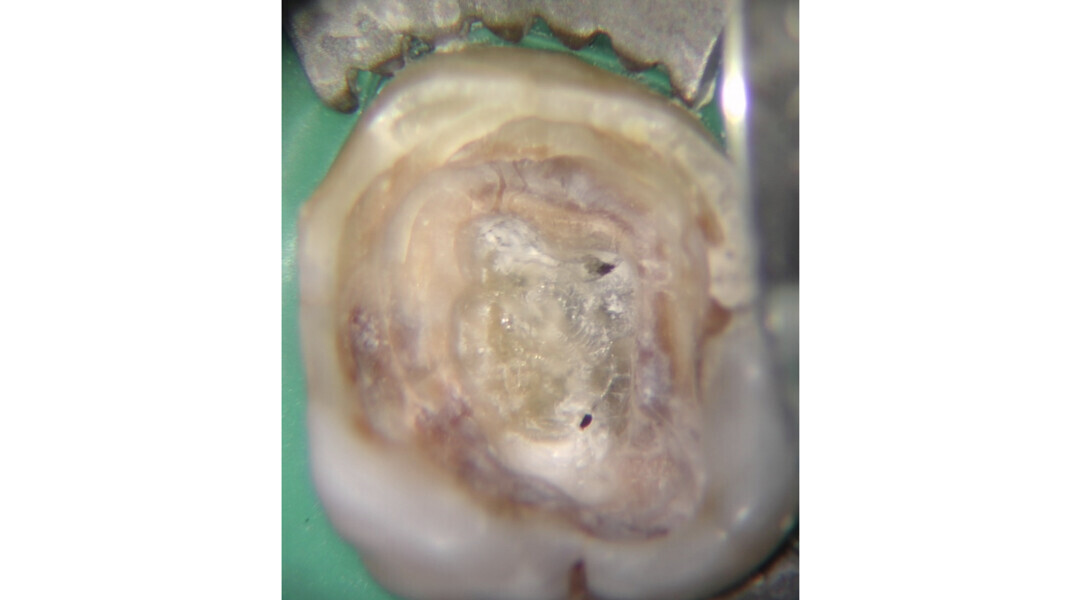

- Loi de localisation des orifices n° 1 : les orifices des canaux radiculaires sont toujours localisés à la jonction des parois et du plancher de la cavité pulpaire.

- Loi de localisation des orifices n° 2 : les orifices des canaux radiculaires sont localisés dans les angles de la jonction des parois et du plancher de la cavité pulpaire.

- Loi de localisation des orifices n° 3 : les orifices des canaux radiculaires sont localisés à l’extrémité des lignes de fusion développementales de la racine.

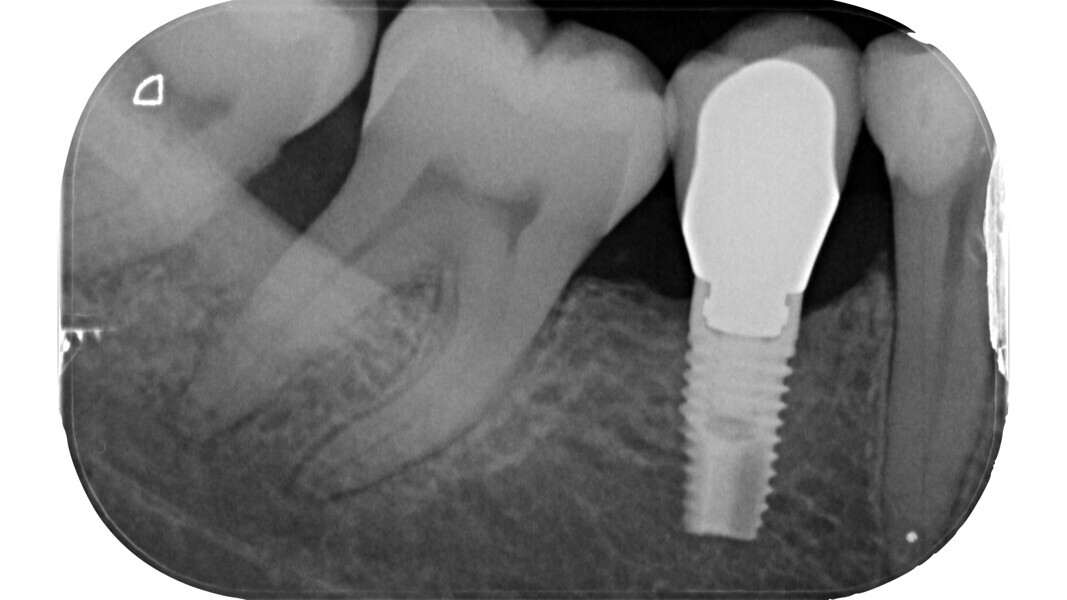

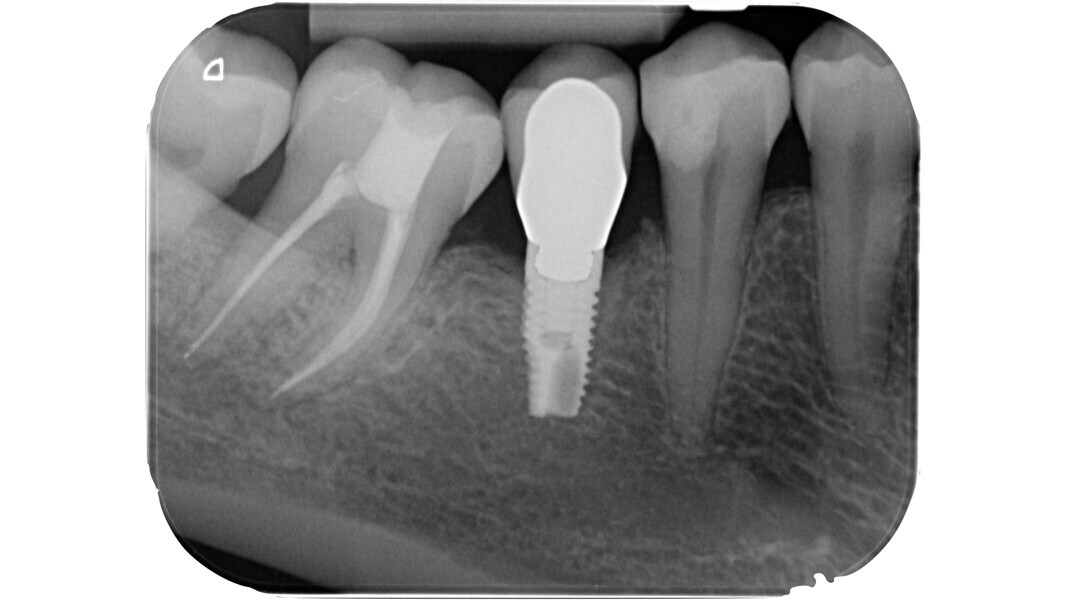

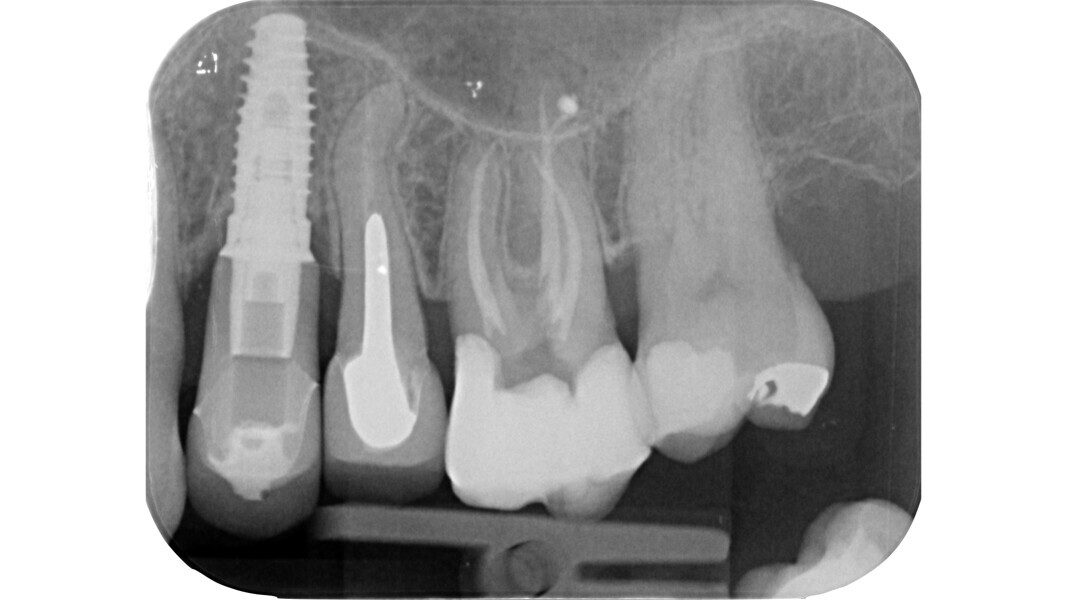

Parmi ces lois, certaines revêtent une importance clinique fondamentale. Par exemple, dans des conditions plus difficiles, telles que dans le cas d’une préparation dentaire prothétique, où les points de repère classiques sont perdus, la connaissance des trois premières lois nous permet de tracer une cavité d’accès qui suit le contour de la dent, et de repérer les orifices à l’intérieur de cette zone. D’un point de vue embryogénétique, la couronne dentaire est la projection du développement du tissu pulpaire.

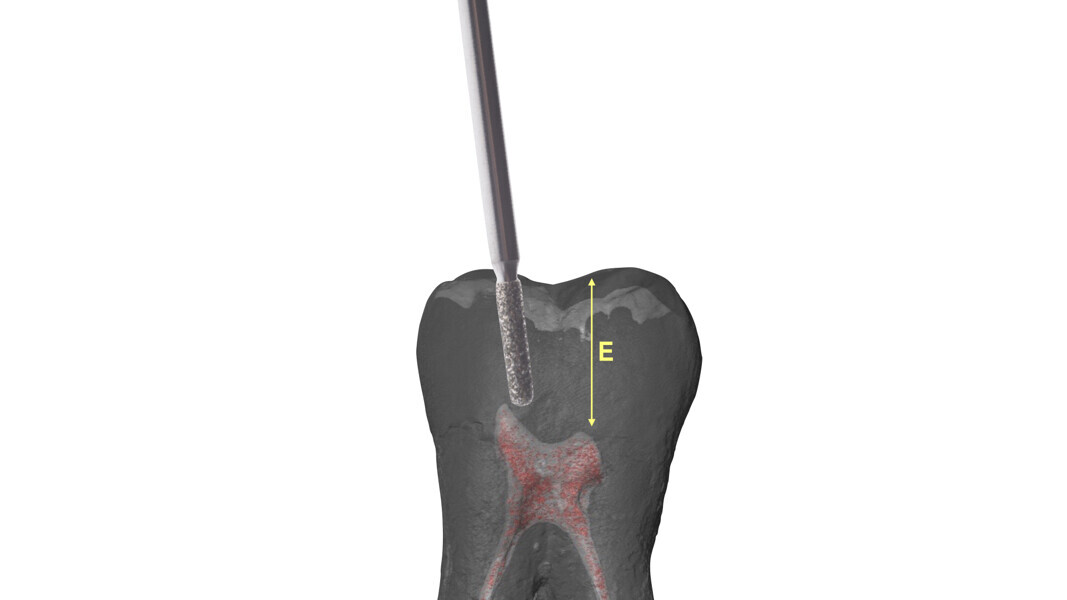

Fig. 13 : Emplacement des mesures effectuées par Deutsch et al.8, 9 sur une molaire inférieure analysée par micro-TDM (avec l’aimable autorisation du Prof. Elio Berutti).

La loi du changement de couleur peut être utile lors de l’approche des canaux calcifiés, puisque le praticien peut constamment distinguer les parois plus claires de la cavité pulpaire du plancher plus sombre et donc, rechercher les orifices dans cette dernière zone. Cette caractéristique est constante et sert de guide durant l’exploration des dents sclérotiques.

Il existe trois autres principes de nature strictement clinique et chirurgicale qui peuvent faciliter l’ouverture de la cavité d’accès et la recherche des canaux, et rendre le processus de plus en plus prédictible et reproductible :

- Le principe du diamant.

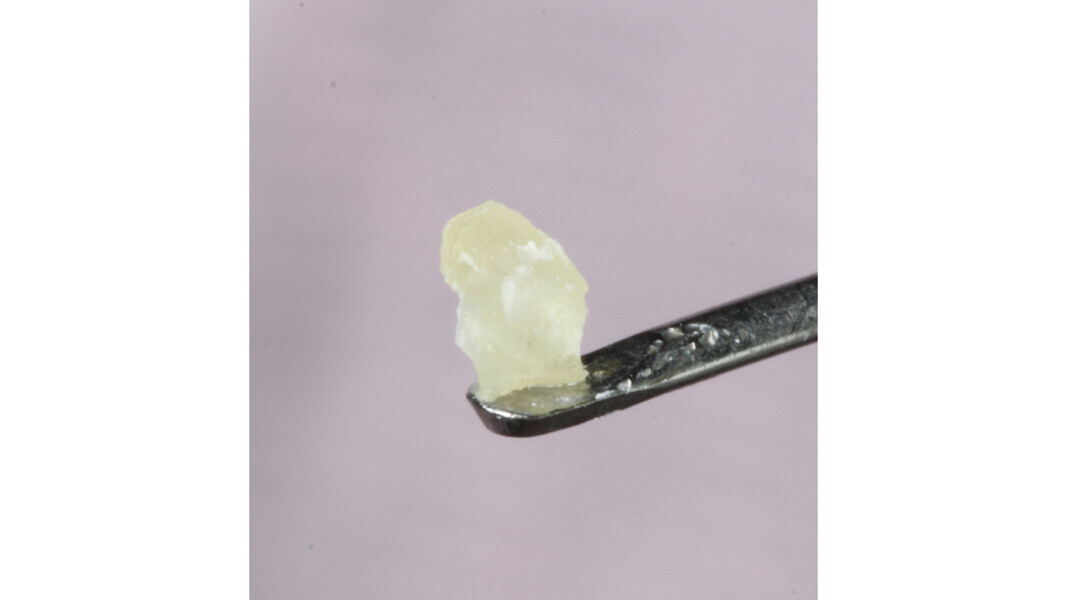

- Le principe de l’opalescence et de la translucidité.

- Le principe de la poudre dentinaire.

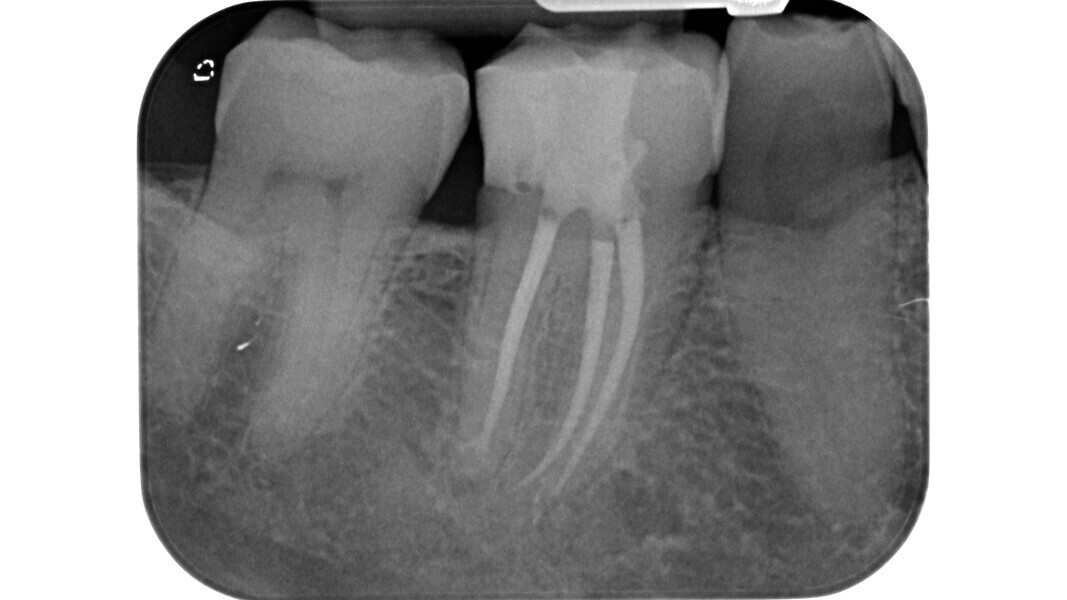

Le principe du diamant fait référence à l’utilisation d’un certain type de fraise diamantée pour la phase de pénétration, en particulier dans les molaires supérieures et inférieures, ainsi que dans les prémolaires supérieures biradiculées. Deutsch8–9 associe des mesures morphologiques à la relation entre la surface occlusale, la hauteur, la position du plafond et du plancher de la cavité dans les dents pluriradiculées. Dans ces éléments, le plafond de la cavité pulpaire est situé au niveau de la JAC.

Dans les molaires, la distance entre la pointe d’une cuspide et le plafond de la cavité pulpaire est d’environ 6,3 mm, tandis que dans les prémolaires supérieures, elle est de 6,94 mm. La cavité pulpaire a une hauteur d’environ 1,5 à 2 mm et la distance moyenne entre le plancher de la cavité et la furcation est d’environ 3 mm (Tableau 1) (Fig. 13).

Tableau 1

Autriche / Österreich

Autriche / Österreich

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bulgarie / България

Bulgarie / България

Croatie / Hrvatska

Croatie / Hrvatska

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

France / France

France / France

Allemagne / Deutschland

Allemagne / Deutschland

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Hongrie / Hungary

Hongrie / Hungary

Italie / Italia

Italie / Italia

Pays-Bas / Nederland

Pays-Bas / Nederland

Nordique / Nordic

Nordique / Nordic

Pologne / Polska

Pologne / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Slovénie / Slovenija

Slovénie / Slovenija

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Espagne / España

Espagne / España

Suisse / Schweiz

Suisse / Schweiz

Turquie / Türkiye

Turquie / Türkiye

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

International / International

International / International

Brésil / Brasil

Brésil / Brasil

Canada / Canada

Canada / Canada

Amérique latine / Latinoamérica

Amérique latine / Latinoamérica

États-Unis / USA

États-Unis / USA

Chine / 中国

Chine / 中国

Inde / भारत गणराज्य

Inde / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ANASE / ASEAN

ANASE / ASEAN

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Moyen-Orient / Middle East

Moyen-Orient / Middle East

To post a reply please login or register