Dans cet article, nous visons à moderniser le contexte en évoquant une histoire clinique de transmission maternelle avec des outils technologiques qui ouvrent un monde de possibilités. Dans notre premier article, « L’infocopiste 1 » (Dental Tribune France, Vol. 13, N° 8+9 2021), nous avons montré comment restaurer un sourire en copiant et collant l’anatomie dentaire. Dans l’article suivant, « L’infocopiste 2 » (Dental Tribune France, Vol. 14, N° 1 2022), nous avons décrit la technique de copier-coller d’une prothèse complète temporaire dans une prothèse finale. Dans cet article, « L’infocopiste 3 », nous fusionnerons les deux approches en créant une prothèse complète à partir d’un sourire naturel. Rejoignez-nous dans cette aventure numérique !

Cas clinique

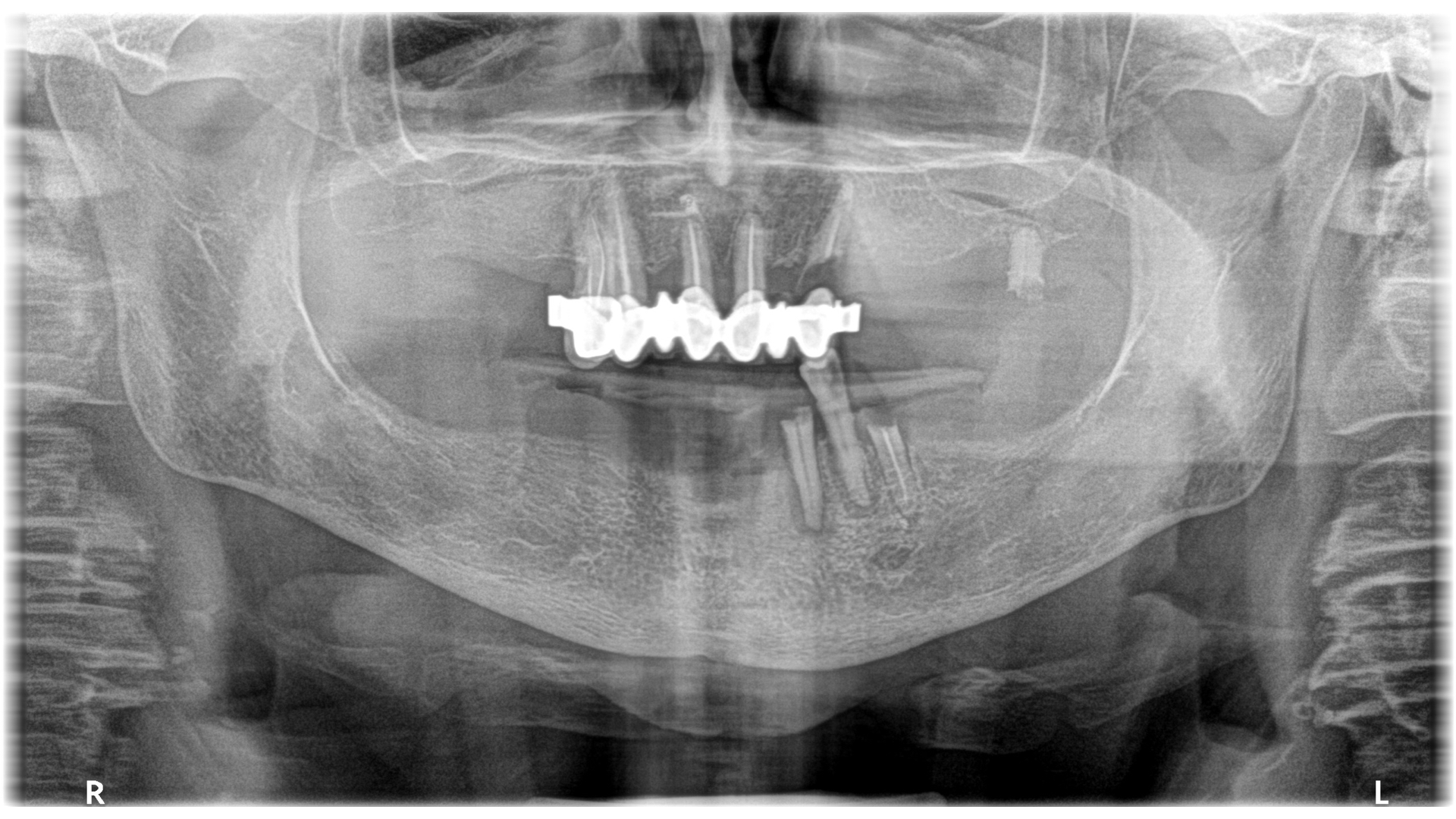

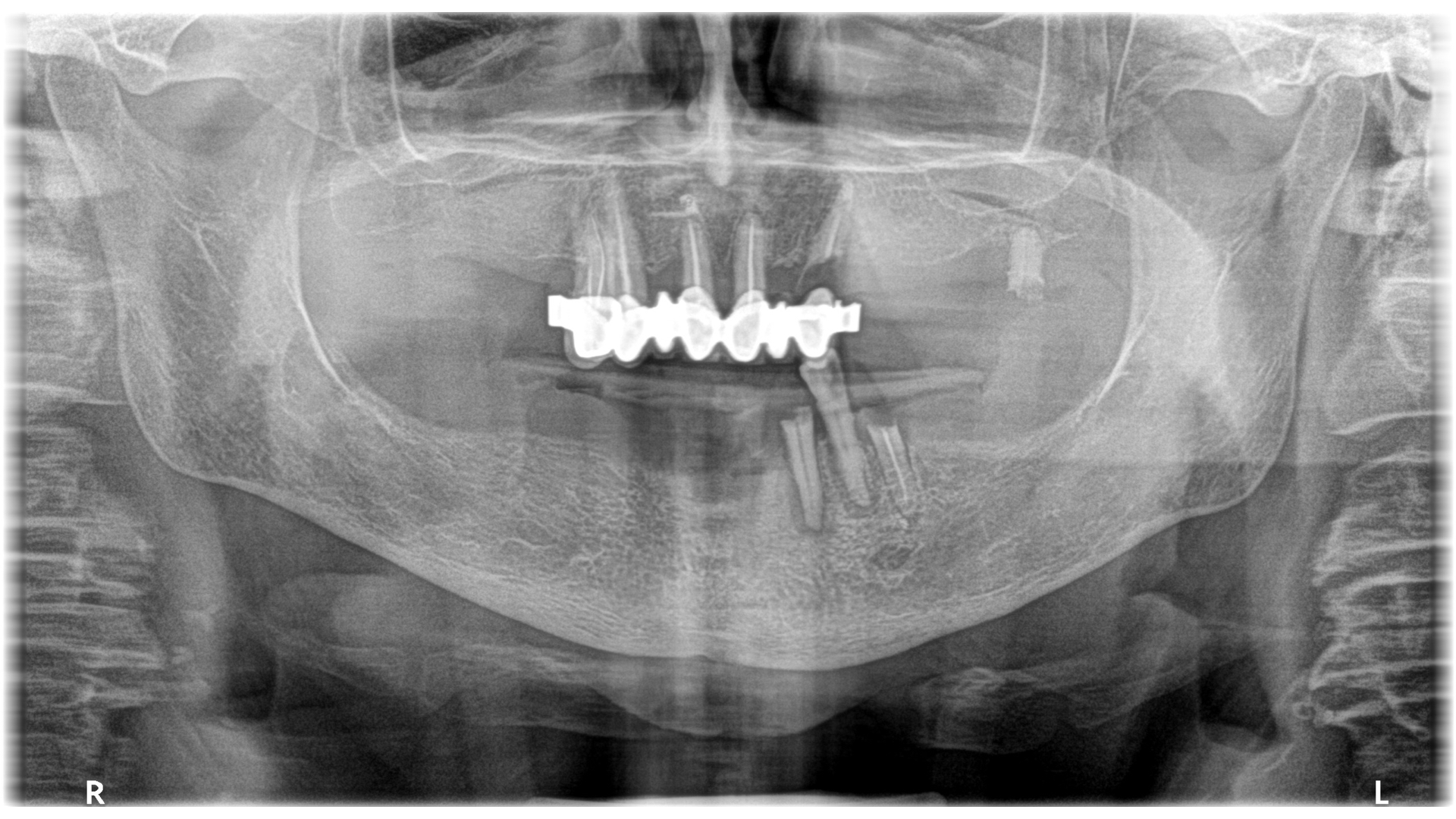

Fig. 1 : Radiographie panoramique dentaire préopératoire.

Une patiente de 83 ans se présente en consultation avec un diagnostic de restaurations fixes inadaptées et de racines résiduelles (Fig. 1). Le plan de traitement consiste à créer une prothèse bimaxillaire complète temporaire amovible immédiate, avant d’envisager une prothèse d’usage, en mettant l’accent sur l’aspect esthétique. Bien qu’elle ait ses restaurations fixes depuis des années, la patiente ne valide pas leur esthétique. Accompagnée de sa petite-fille de 34 ans, au sourire unique, à l’esthétique naturelle et aux défauts authentiques (Fig. 2), la patiente accepte que sa prothèse soit réalisée à partir de l’anatomie dentaire de sa petite-fille.

Dans le cabinet dentaire, la première étape consiste à prendre une empreinte numérique et des photographies de la patiente. Une analyse faciale de type Digital Smile Design (DSD) est réalisée pour définir des points importants, tels que la ligne médiane et le bord incisif (Fig. 3). Pour intégrer l’anatomie dentaire de la petite-fille, son sourire est enregistré en 2D et 3D à l’aide de photographies et d’une empreinte numérique de ses arcades dentaires (Fig. 4). Un motif 2D est dessiné à partir des photographies et intégré au DSD de la grand-mère (Fig. 5). Le plan de traitement est ensuite validé par la patiente, et les informations et empreintes sont envoyées au laboratoire dentaire.

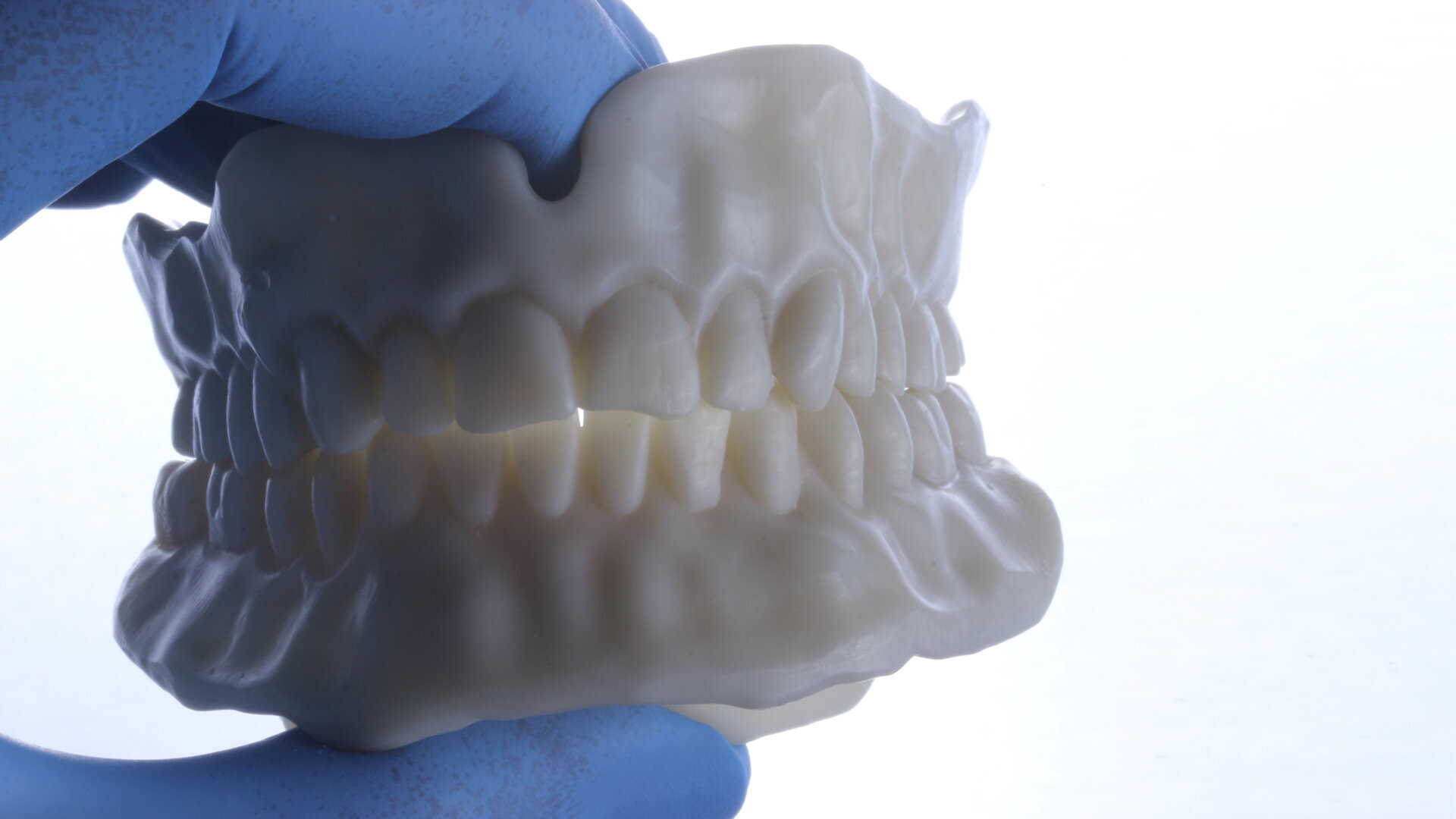

Au laboratoire dentaire, le prothésiste dentaire crée un montage virtuel des arcades dentaires de la patiente. Les dents postérieures manquantes sont remplacées par la création d’une base prothétique avec des dents du commerce. Pour les dents antérieures, le DSD est utilisé pour déterminer la position de la ligne médiane et du bord incisif. Le technicien retire les dents antérieures de la grand-mère tout en conservant les repères virtuels. À l’aide de l’empreinte numérique des dents de la petite-fille (Fig. 6), le prothésiste dentaire importe les dents antérieures dans le dessin à l’aide du fichier STL. Les dents sont positionnées une à une en respectant les repères virtuels, aboutissant à une prothèse fonctionnelle et esthétique (Fig. 7). L’essayage est imprimé en 3D et envoyé au cabinet dentaire (Fig. 8).

Lors du deuxième rendez-vous, les dents résiduelles sont extraites et la maquette imprimée en 3D est posée. Malgré l’anesthésie, l’esthétique et la fonction peuvent déjà être évaluées. Au deuxième jour postopératoire, la patiente évalue et valide l’esthétique et la fonction (Figs. 9 et 10). Des modifications peuvent encore être apportées à ce stade, qui seront communiquées au prothésiste dentaire. Cependant, dans ce cas clinique, aucun changement n’était nécessaire.

L’étape suivante en laboratoire consiste à créer la prothèse provisoire en dupliquant la maquette validée par la patiente. La base et les dents sont virtuellement séparées. La gencive artificielle est usinée dans un disque de résine rose et les dents prothétiques sont fraisées à partir d’un disque de résine B1 selon les préférences de la patiente. Les dents sont collées à la base à l’aide d’un adhésif en suivant les instructions du fabricant. Le résultat est impressionnant tant du point de vue technique qu’esthétique (Fig. 11).

Au cabinet dentaire, la patiente revient pour un contrôle, afin de vérifier la cicatrisation et retirer les sutures. La prothèse provisoire est essayée par la patiente (Figs. 12 et 13). La fonction est préservée grâce à une chirurgie mini-invasive, qui préserve les crêtes osseuses, la rétention et le maintien sont confirmés. L’esthétique dépasse les attentes de la grand-mère et de sa petite-fille, qui n’imaginaient pas atteindre un si haut niveau de performance technique. Le duo dentiste-prothésiste est ravi de la satisfaction exprimée par la patiente et sa petite-fille (Fig. 14).

Conclusion

Transmettre un héritage à ses descendants est un acte profondément humain et naturel. Cela peut englober la richesse accumulée au cours d’une vie, des connaissances exceptionnelles ou des valeurs morales fondamentales. Cependant, lorsque cette transmission s’effectue en sens inverse, de descendants vers ancêtres, elle devient particulièrement remarquable, surtout lorsqu’il s’agit de transmettre le sourire.

En règle générale, un enfant possède une signature anatomique unique de son sourire, ce qui rend difficile la détermination de l’influence du père ou de la mère. Or, dans ce cas clinique, une petite-fille a transmis les caractéristiques anatomiques de son sourire à sa grand-mère. Cet héritage permet au patient de retrouver sa jeunesse de la manière la plus naturelle possible.

Cette transmission a été rendue possible uniquement grâce aux capacités des outils technologiques modernes, permettant un copier-coller numérique. Le duo dentiste-prothésiste peut désormais reproduire le sourire d’un individu avec une précision étonnante et l’appliquer de manière harmonieuse à un autre individu. Lorsque le donneur et le receveur sont liés par des liens familiaux, la couronne devient un héritage précieux qui se transmet de génération en génération.

Autriche / Österreich

Autriche / Österreich

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bulgarie / България

Bulgarie / България

Croatie / Hrvatska

Croatie / Hrvatska

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

France / France

France / France

Allemagne / Deutschland

Allemagne / Deutschland

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Hongrie / Hungary

Hongrie / Hungary

Italie / Italia

Italie / Italia

Pays-Bas / Nederland

Pays-Bas / Nederland

Nordique / Nordic

Nordique / Nordic

Pologne / Polska

Pologne / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Slovénie / Slovenija

Slovénie / Slovenija

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Espagne / España

Espagne / España

Suisse / Schweiz

Suisse / Schweiz

Turquie / Türkiye

Turquie / Türkiye

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

International / International

International / International

Brésil / Brasil

Brésil / Brasil

Canada / Canada

Canada / Canada

Amérique latine / Latinoamérica

Amérique latine / Latinoamérica

États-Unis / USA

États-Unis / USA

Chine / 中国

Chine / 中国

Inde / भारत गणराज्य

Inde / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ANASE / ASEAN

ANASE / ASEAN

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Moyen-Orient / Middle East

Moyen-Orient / Middle East

To post a reply please login or register