Discussion

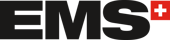

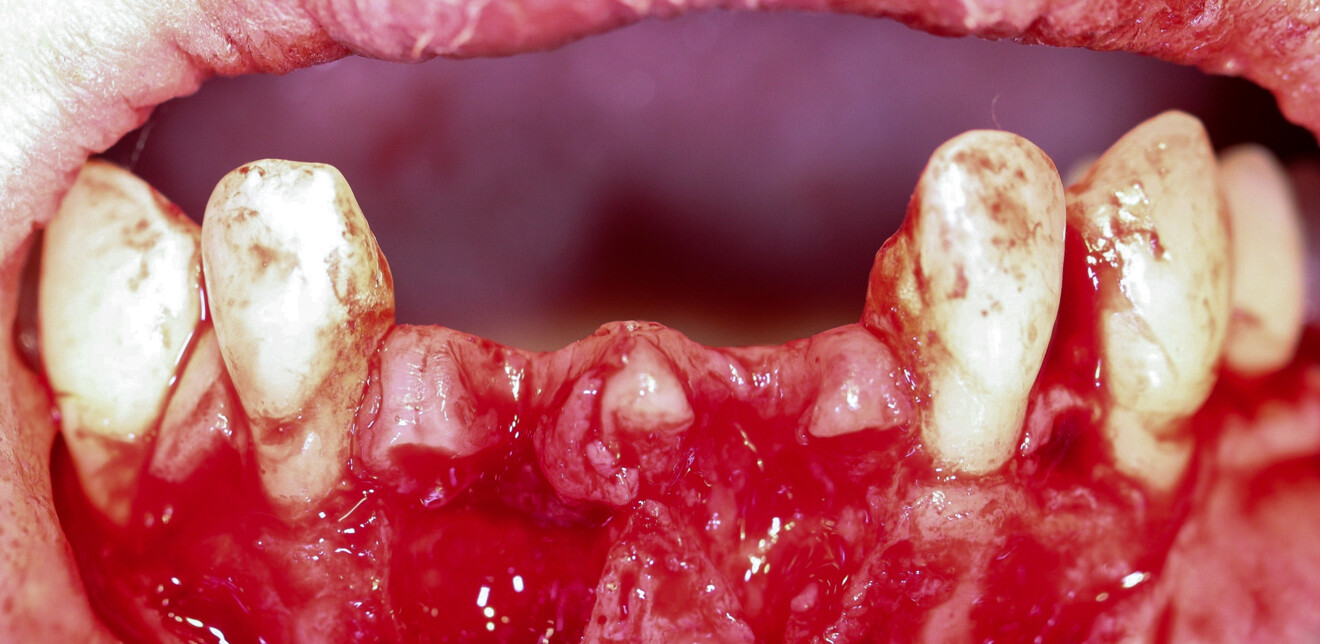

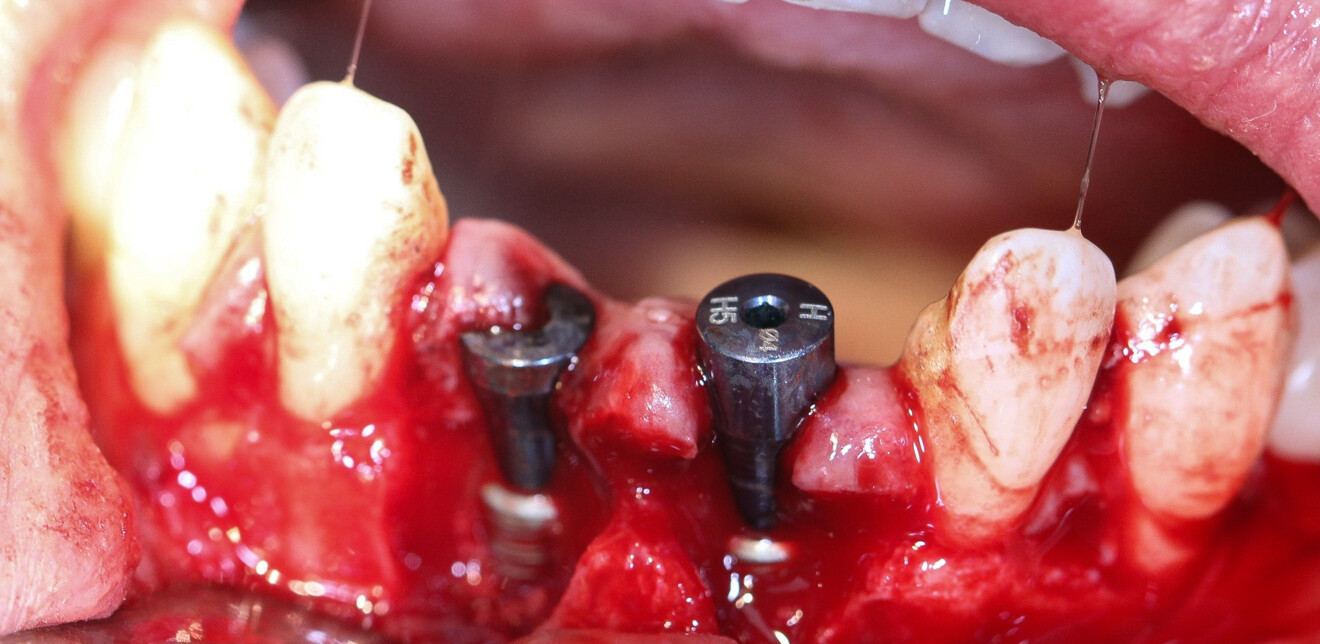

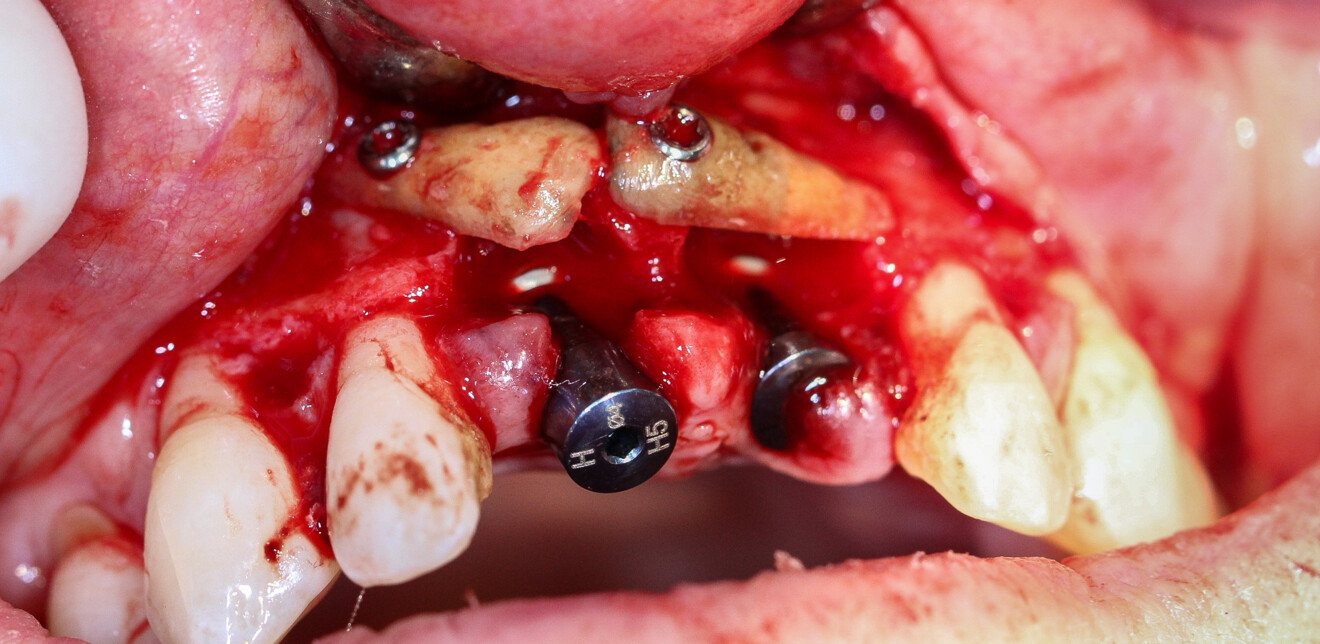

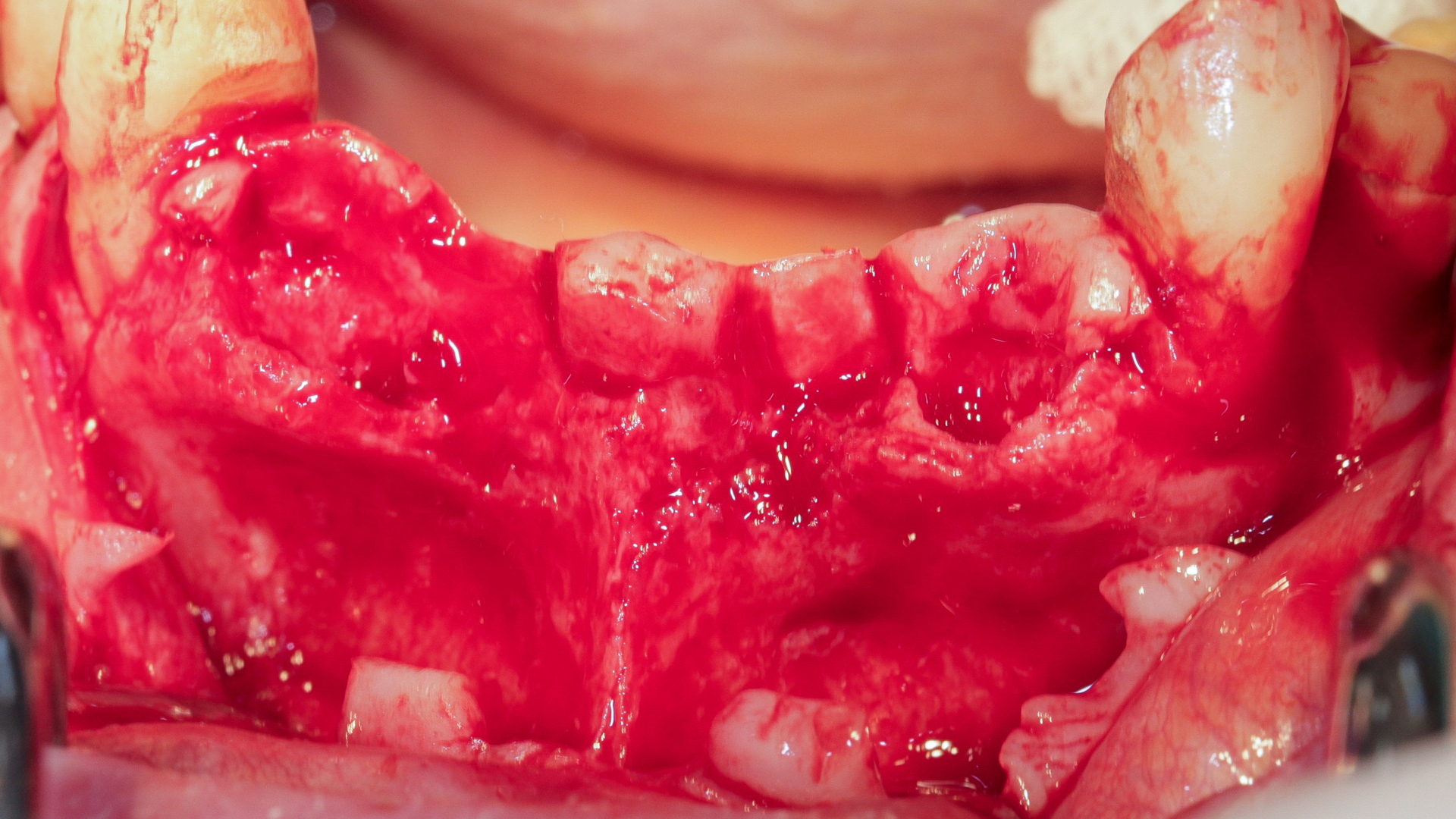

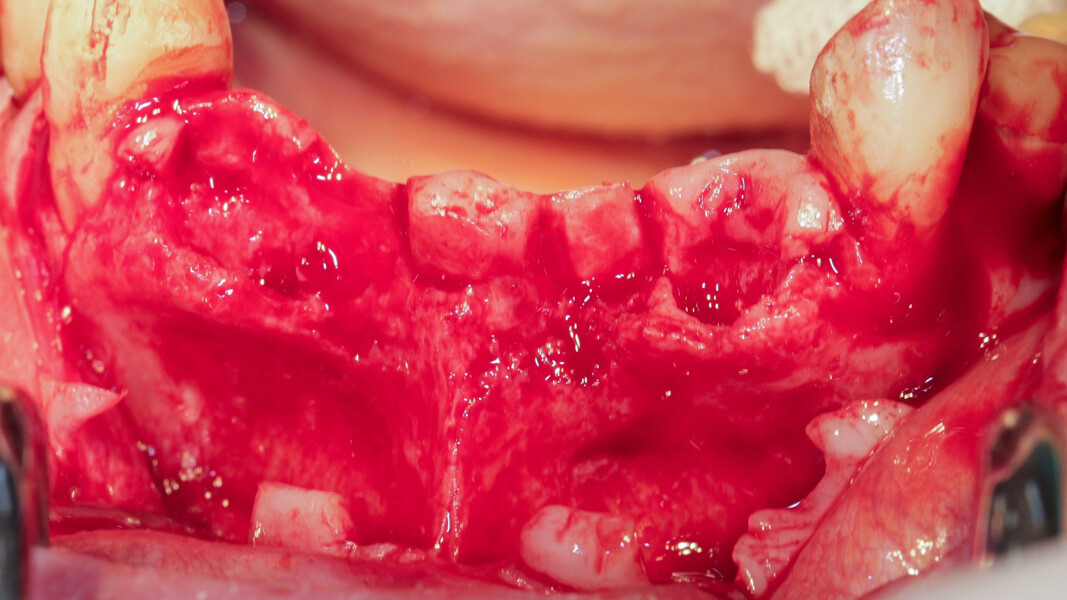

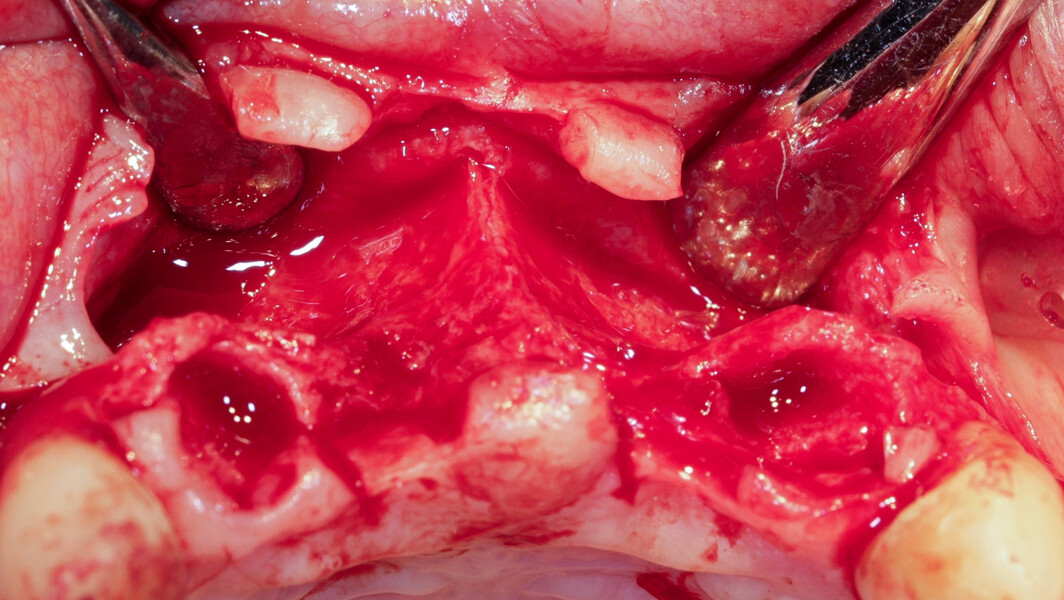

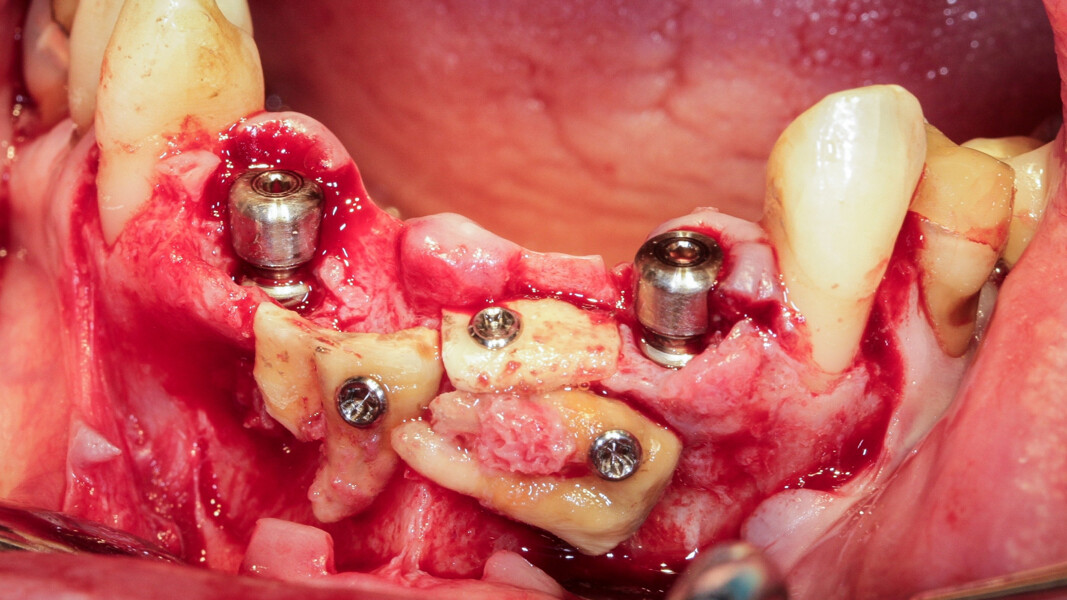

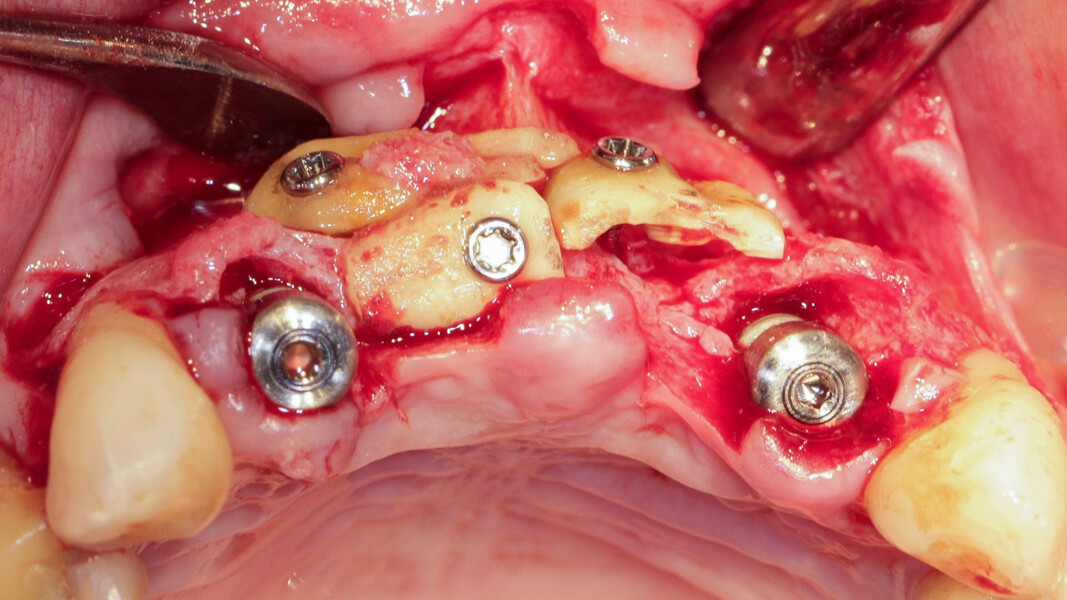

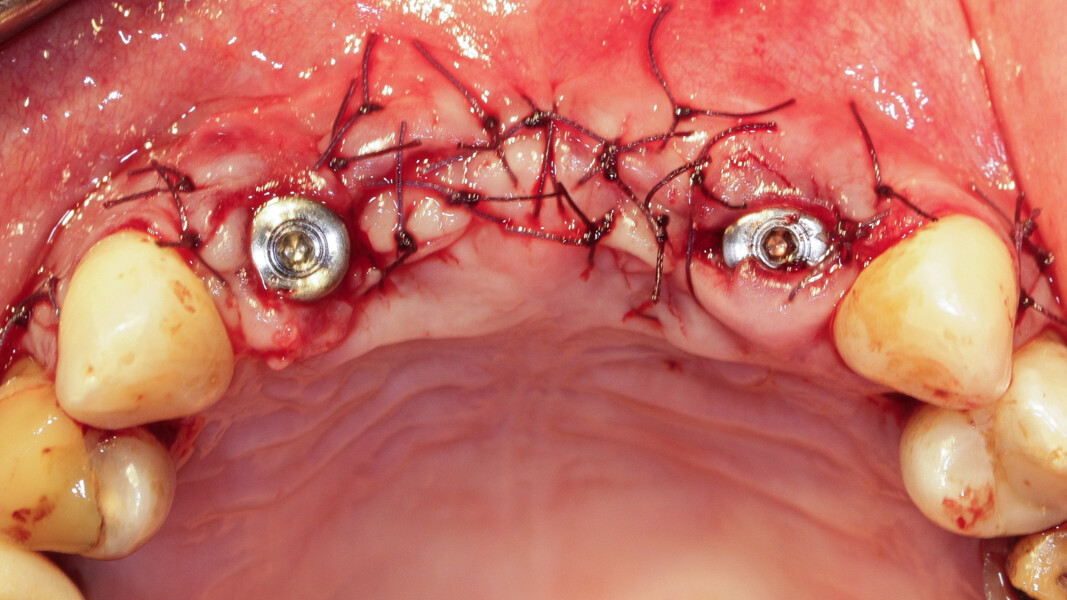

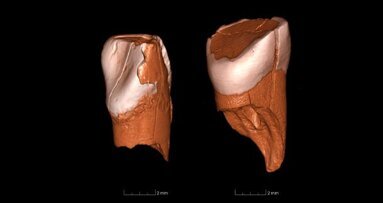

Les greffons radiculaires en tant que matériaux de greffes partagent de nombreuses caractéristiques avec l’os autogène, ainsi que certains avantages des biomatériaux.En outre, il s’agit de matériaux autogènes constitués d’une fraction minérale, d’une fraction organique (protéines du patient) et d’eau, dans des proportions comparables à celles de l’os alvéolaire ;3 ils sont reconnus comme faisant partie du corps du patient et n’entraînent pas de réactions inflammatoires « à corps étrangers ». Ils sont extrêmement compliants avec les tissus mous qui les recouvrent, pour autant qu’il ne subsiste pas d’arêtes vives ou tranchantes lors de la fermeture ; on obtient une cicatrisation rapide d’excellente qualité. On peut les utiliser de deux façons différentes soit comme bloc à part entière,3, 4, 5, 6, 7 soit comme « membrane biologique » associé à un biomatériau ou à des copeaux d’os autogène collectés localement.

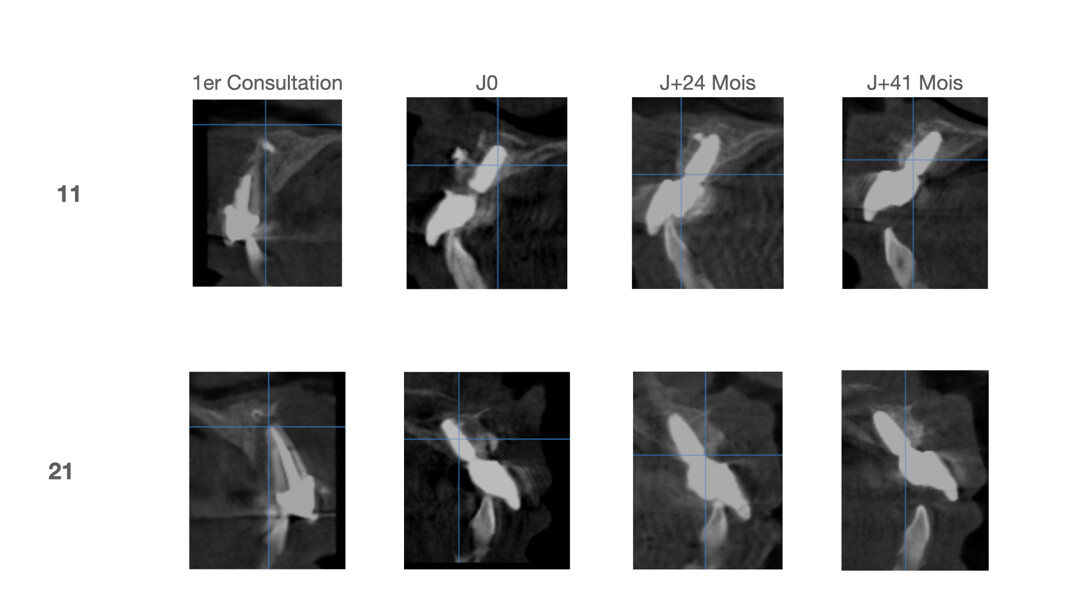

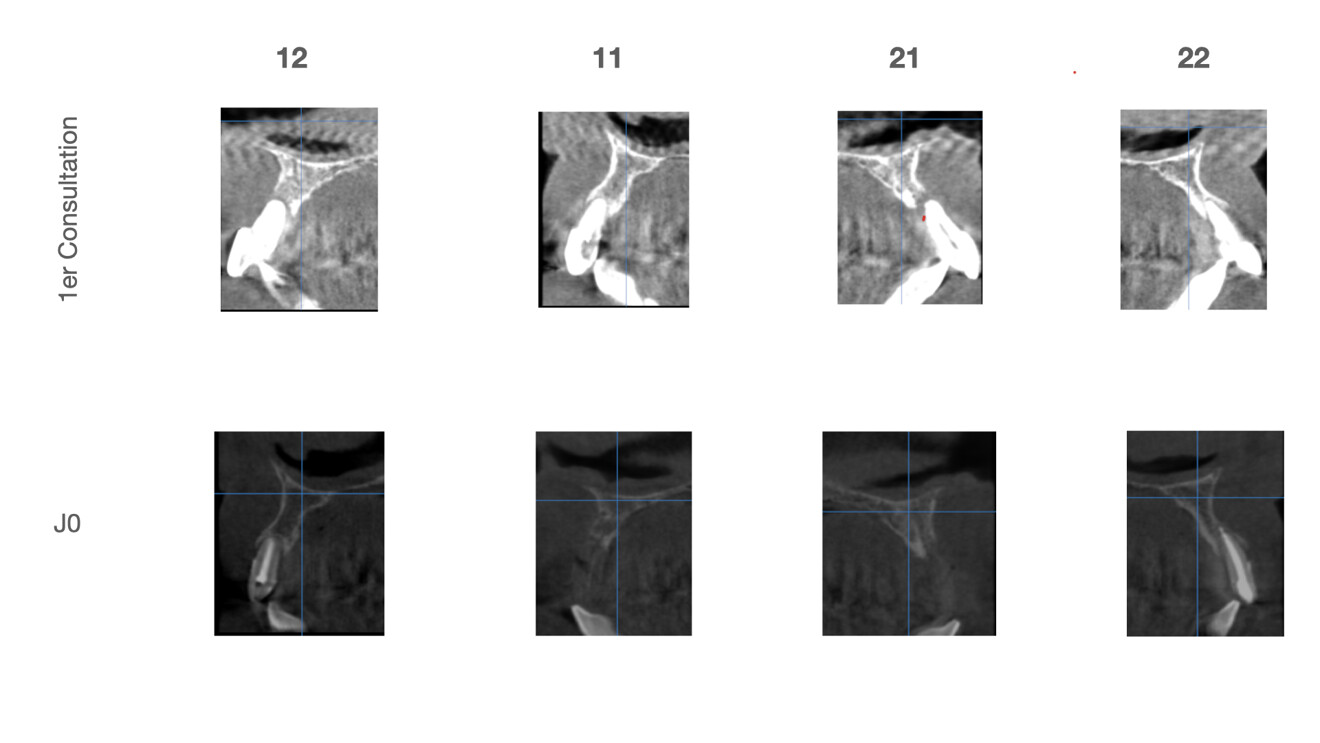

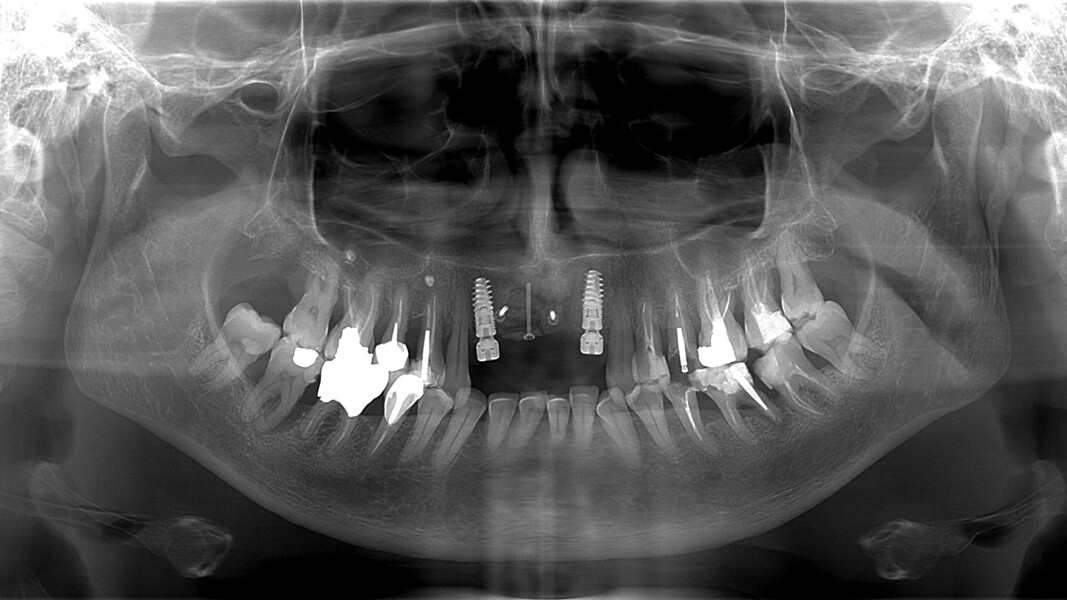

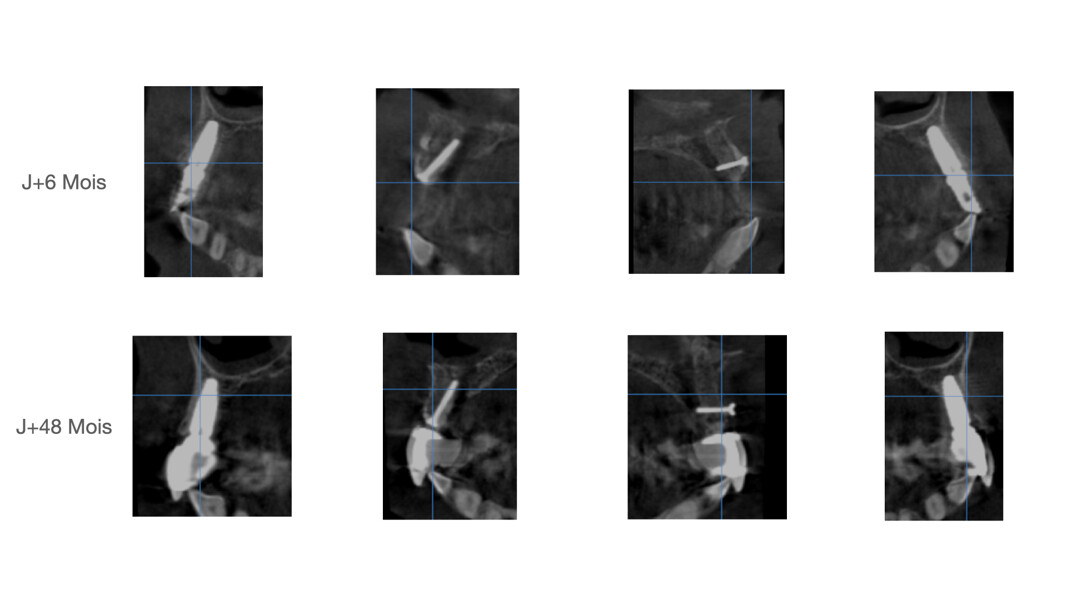

Dans un premier temps, il y a une ankylose de la racine sur la crête puis une résorption centrifuge de remplacement de celle-ci.3 La racine est résorbée et remplacée par de l’os selon le principe de la résorption radiculaire, il s’agit d’une ankylose dirigée, mais également, lorsque le greffon est fixé à distance de la crête. Il y a une néoformation osseuse en regard de la dentine. Le matériau présente des propriétés d’ostéo-conduction et d’ostéo-induction.3, 4, 5, 8, 9

Les greffons sont faciles à prélever. Il n’y a pas de protocole ou de délai de conservation particulier : durant l’intervention, avant utilisation, il est tout à fait possible de les laisser à l’air libre sur le champ opératoire, sans aucune conséquence. Il s’agit de blocs solides insensibles aux tractions musculaires, qui se travaillent aisément avec une fraise ou un disque. Ils permettent de restaurer l’horizontalité de la crête, et ont une certaine plasticité3, 4, 6, 8, 9 ce qui permet de légèrement les contraindre, pour leur donner une courbure sans qu’ils ne cassent. Leur résorption lente leur confère une grande stabilité volumétrique dans le temps, qui fait que l’on retrouve toujours le volume greffé.4, 6, 7, 12 L’inconvénient majeur est la disponibilité. Racines extraites lors d’extraction/implantation, dents de sagesses, dents condamnées, etc. le matériau reste disponible en quantité limitée.

Conclusion

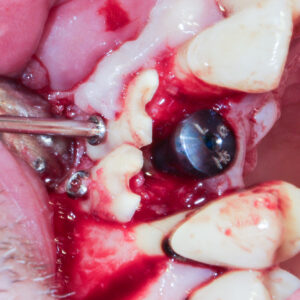

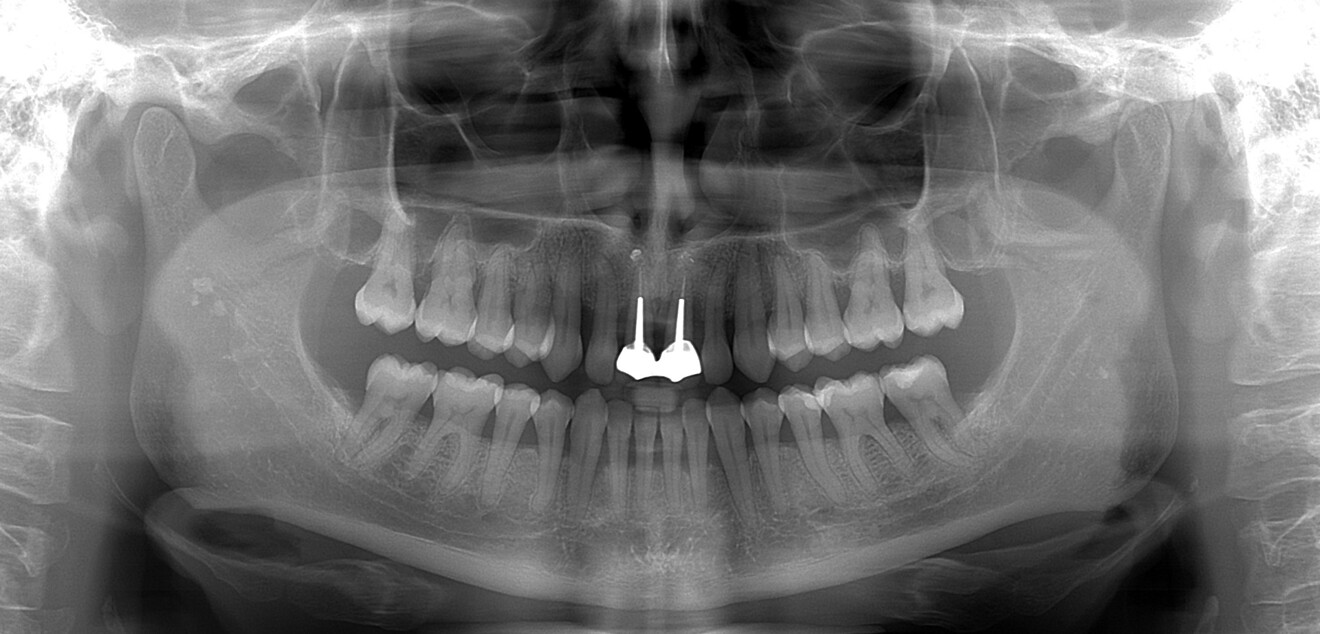

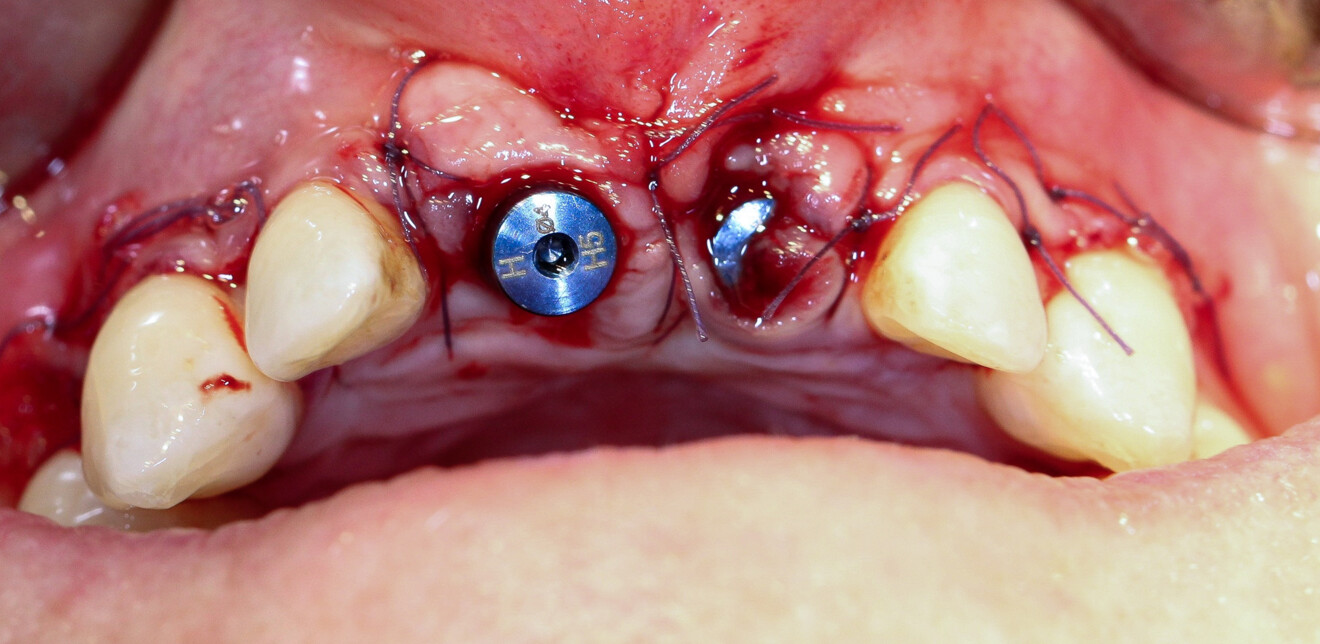

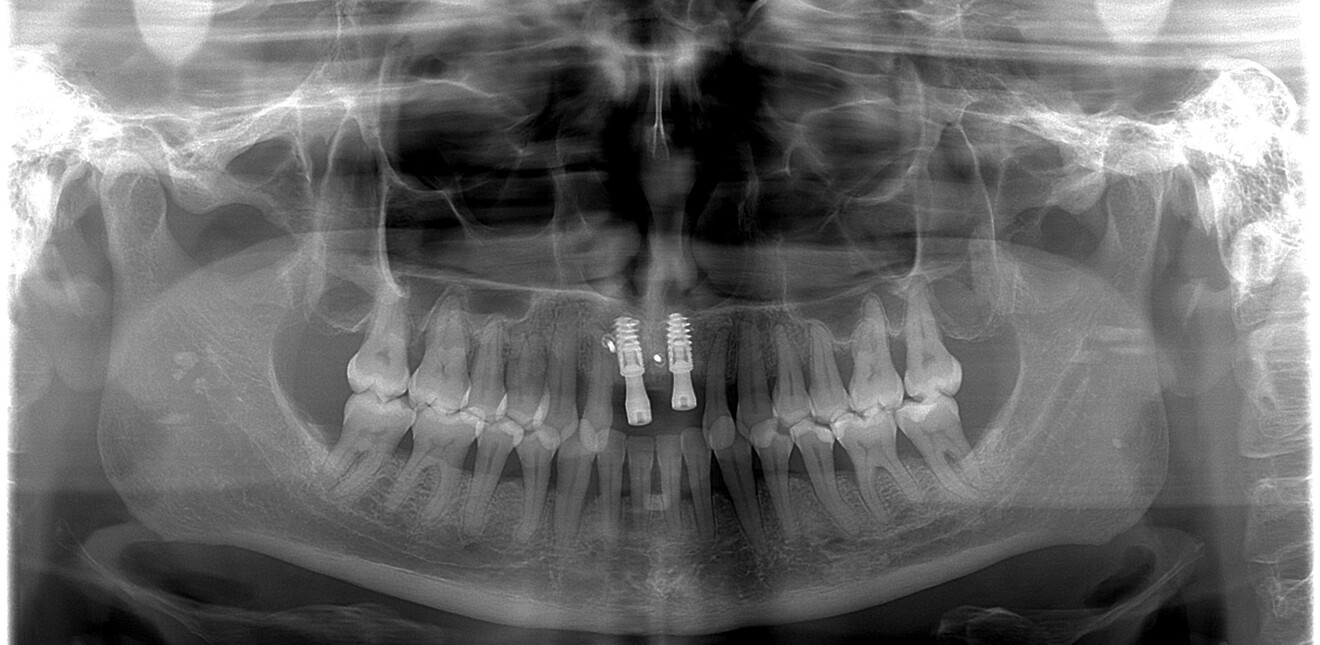

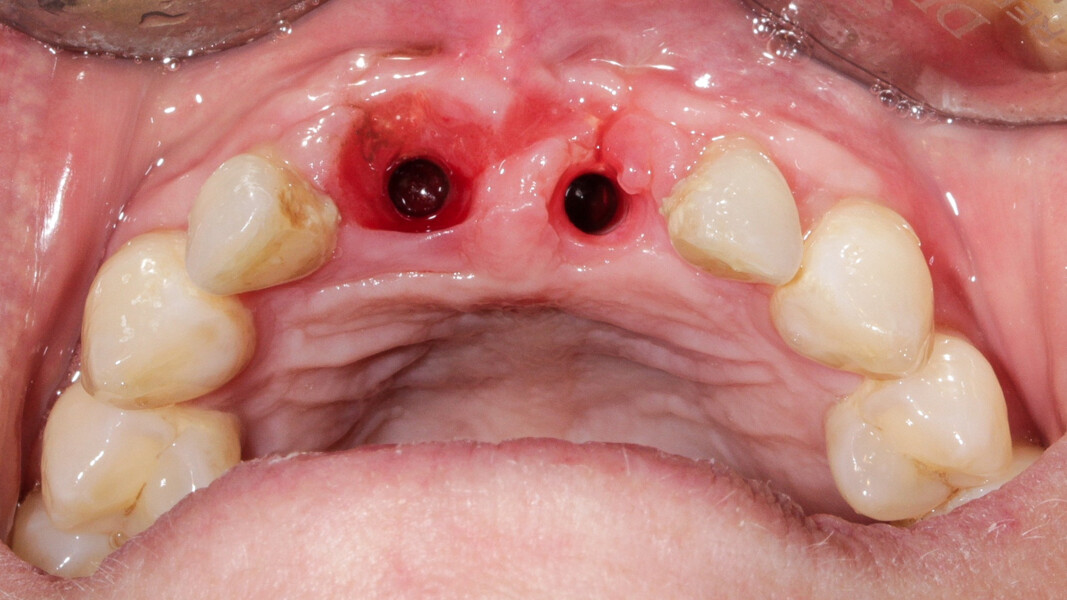

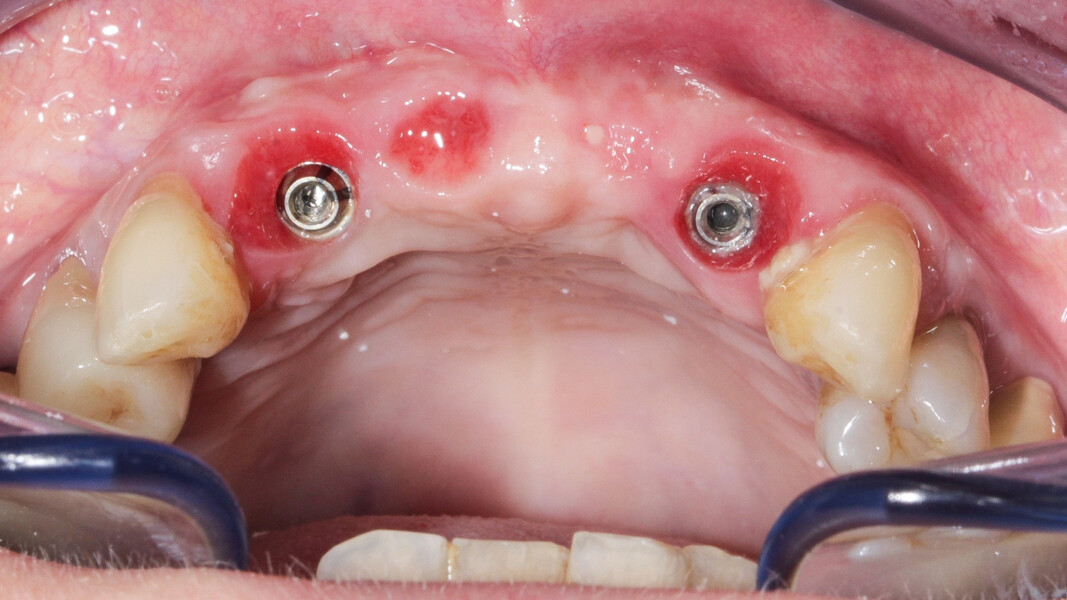

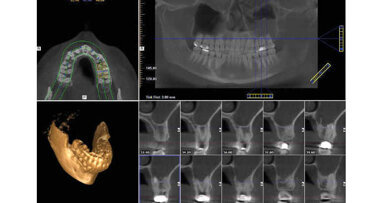

Dans les cas présentés cette technique nous a permis, avec succès, d’associer la pose des implants à la reconstruction osseuse, et une mise en place d’un provisoire le jour même. Les objectifs chirurgicaux, mécaniques et esthétiques ont été atteints en minimisant le traumatisme chirurgical, ainsi que la durée de traitement pour nos patients, puisqu’ils n’ont eu à subir qu’une seule intervention.

Sur le long terme nous avons obtenu une reconstruction de la crête ad integrum, une résorption complète des greffons radiculaires à 2 ans (cas 1) et à 3 ans (cas 2), et une stabilité volumétrique dans le temps du volume reconstruit. Compte tenu des caractéristiques et des nombreux avantages liés à ces « greffons radiculaires » cette technique est devenue notre choix en première intention, lorsqu’il y a des racines condamnées disponibles.

Autriche / Österreich

Autriche / Österreich

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bulgarie / България

Bulgarie / България

Croatie / Hrvatska

Croatie / Hrvatska

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

France / France

France / France

Allemagne / Deutschland

Allemagne / Deutschland

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Hongrie / Hungary

Hongrie / Hungary

Italie / Italia

Italie / Italia

Pays-Bas / Nederland

Pays-Bas / Nederland

Nordique / Nordic

Nordique / Nordic

Pologne / Polska

Pologne / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Slovénie / Slovenija

Slovénie / Slovenija

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Espagne / España

Espagne / España

Suisse / Schweiz

Suisse / Schweiz

Turquie / Türkiye

Turquie / Türkiye

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

International / International

International / International

Brésil / Brasil

Brésil / Brasil

Canada / Canada

Canada / Canada

Amérique latine / Latinoamérica

Amérique latine / Latinoamérica

États-Unis / USA

États-Unis / USA

Chine / 中国

Chine / 中国

Inde / भारत गणराज्य

Inde / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ANASE / ASEAN

ANASE / ASEAN

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Moyen-Orient / Middle East

Moyen-Orient / Middle East

To post a reply please login or register