Parmi toutes les étapes, l’une des plus importantes et considérées comme stratégiques, est la réalisation d’une cavité d’accès adéquate, car une erreur à ce stade risque souvent de compromettre ou de compliquer la suite du traitement.5 Dans le cadre d’une dent qui nécessite un retraitement, la préparation de la cavité pourrait paraître une étape secondaire de moindre importance puisque, par définition, l’accès au système canalaire a déjà été réalisé. Toutefois, chacune des étapes d’un retraitement endodontique qui vise à prolonger la survie des dents naturelles et, dans la mesure du possible, à retarder le moment d’un traitement implantaire, relèvent d’un défi auquel sont de plus en plus souvent confrontés les chirurgiens-dentistes, y compris généralistes, car l’élément à retraiter est généralement au centre d’un plan de traitement complexe multidisciplinaire.6

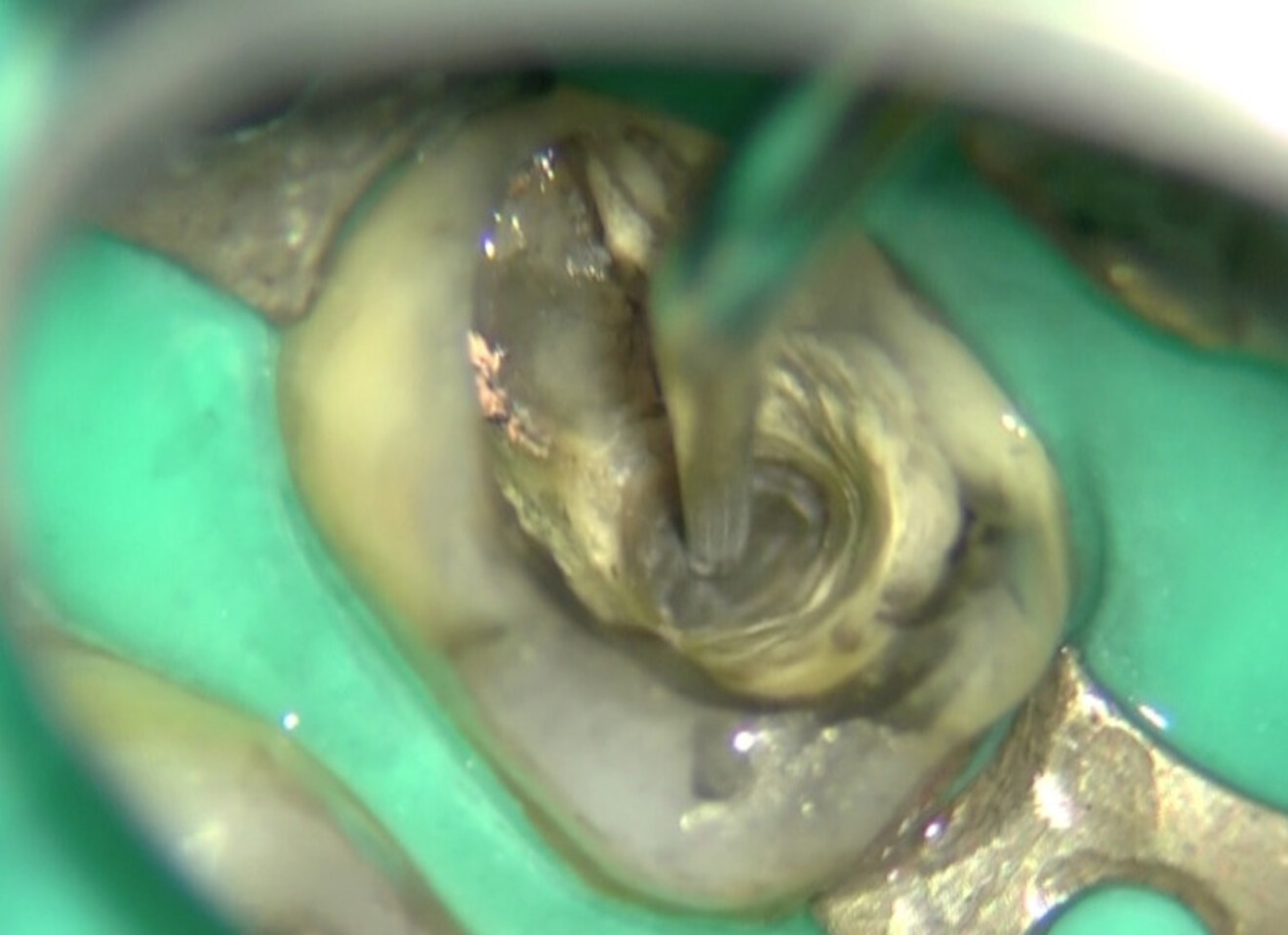

Il est important d’informer les patients de cette possibilité de sauver leurs dents même gravement endommagées et du pronostic du traitement par rapport à un implant. Bien que les implants soient très fiables, ils ne sont pas sans risque de complications. Lorsqu’ils sont bien informés, les patients choisissent souvent de conserver leurs dents naturelles.7 Aujourd’hui, les meilleures connaissances cliniques, la disponibilité de matériaux biocéramiques pour la réparation des lésions d’origine iatrogène et des défauts anatomiques, ainsi que l’utilisation généralisée du microscope opératoire, ont considérablement amélioré la prédictibilité de ces traitements.8, 9 Dès que la décision a été prise d’entreprendre le retraitement orthograde d’une dent et que toute restauration directe ou indirecte existante a été éliminée, la repréparation de la cavité d’accès est donc l’étape critique suivante. Il ne s’agit pas de créer un nouvel accès, mais plutôt de mieux délimiter l’accès existant afin d’optimiser l’entrée dans le système canalaire. Le champ opératoire doit être isolé à l’aide d’une digue en caoutchouc le plus tôt possible, de préférence immédiatement après le retrait de l’ancienne restauration. Notamment, toutes les procédures réalisées sous l’isolation d’une digue en caoutchouc sont associées à une production minimale de microgouttelettes salivaires.

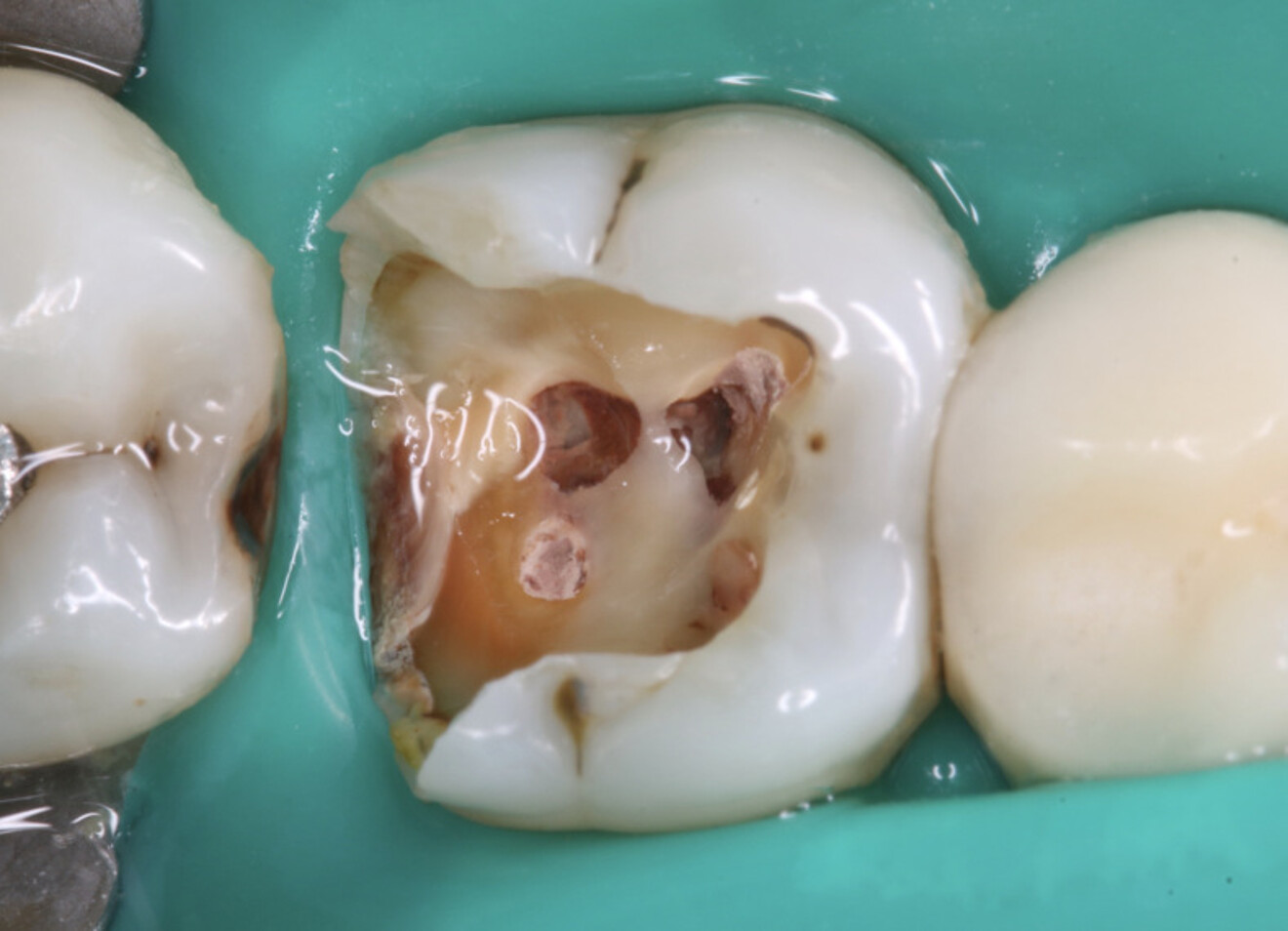

Les restaurations directes ou indirectes (telles que les obturations, les couronnes, les bridges) doivent toujours être éliminées avant les procédures endodontiques, de façon à permettre une évaluation biomécanique de la structure dentaire encore présente et la pose d’un diagnostic précis pour la restauration. Leur retrait améliore également la visibilité et l’isolation et facilite le repérage des orifices canalaires. D’anciennes restaurations laissées en place augmentent notablement la probabilité d’échec en raison des difficultés qu’elles créent pour accéder au système canalaire et du risque de micro et macropercolations secondaires. La réalisation d’un retraitement à travers une restauration existante doit être limitée à des cas bien spécifiques, et toujours avec l’accord du patient.

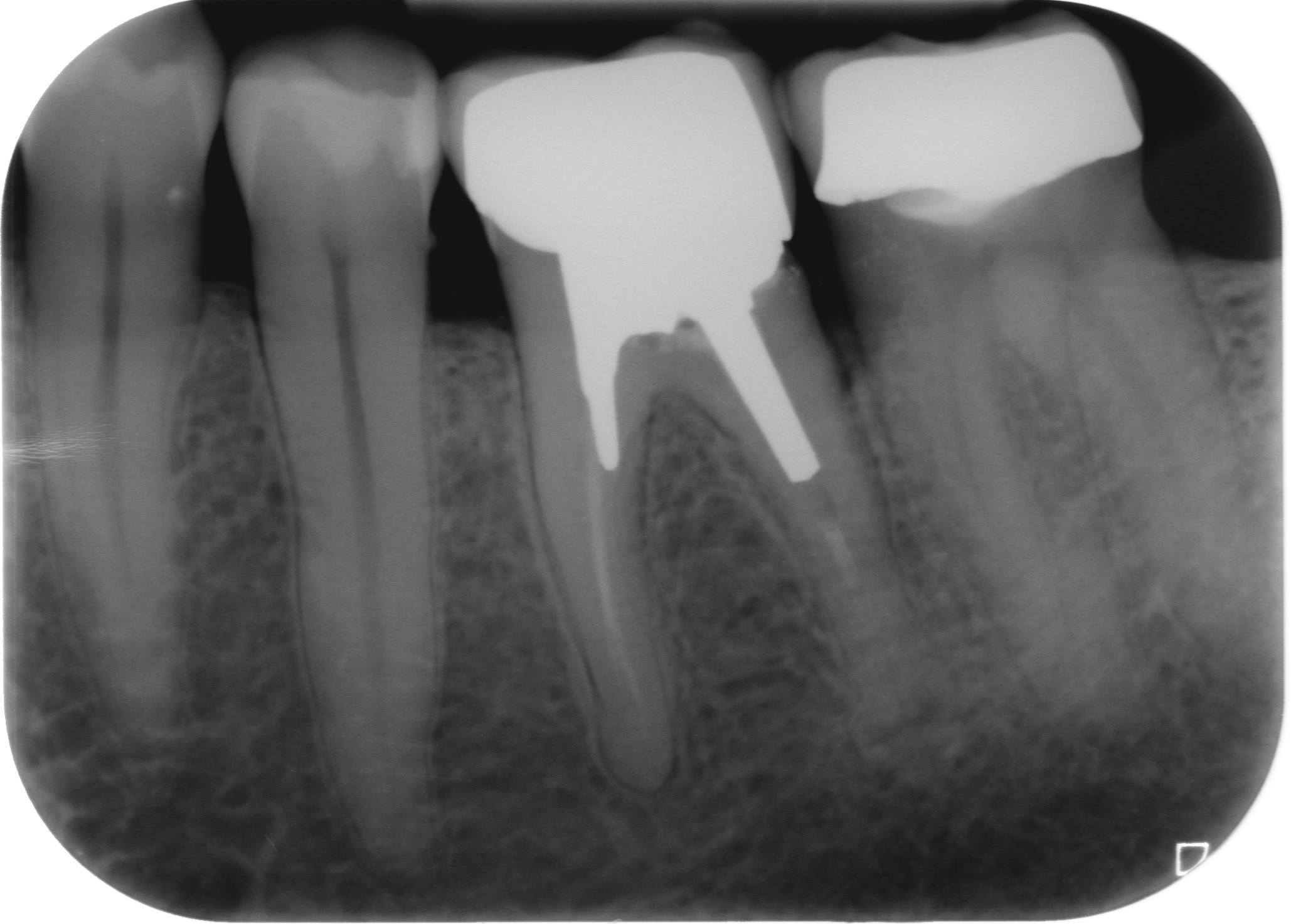

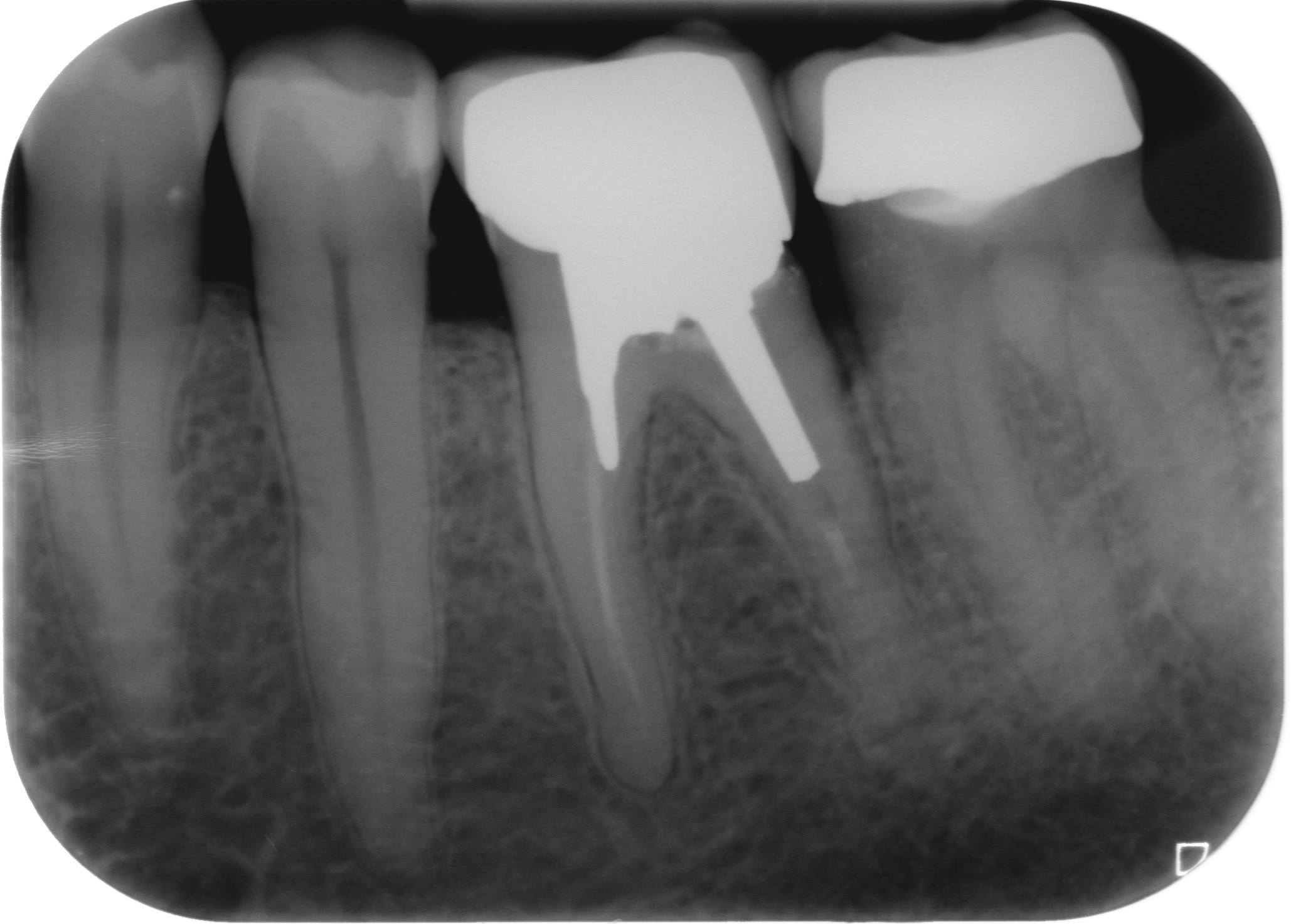

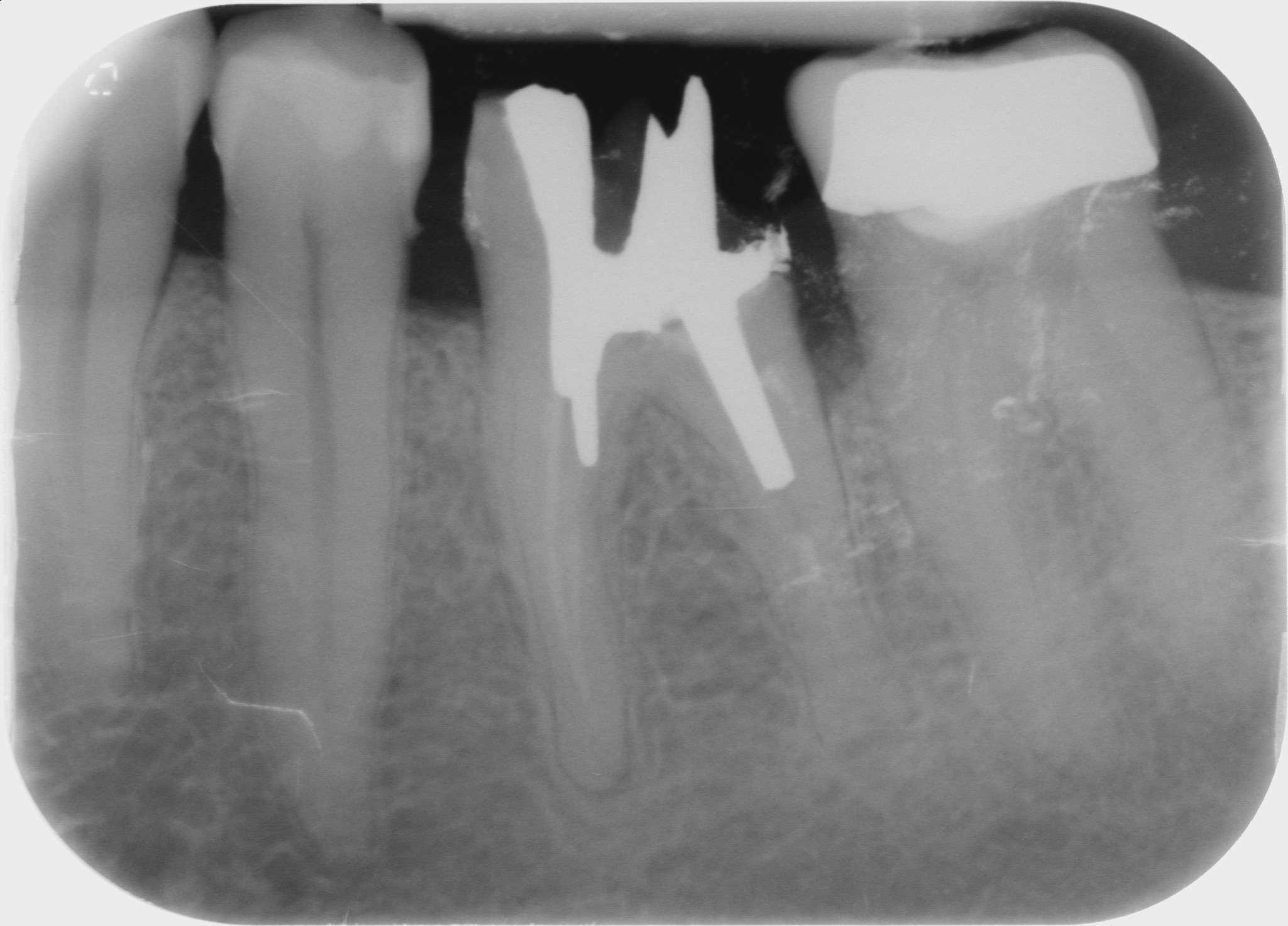

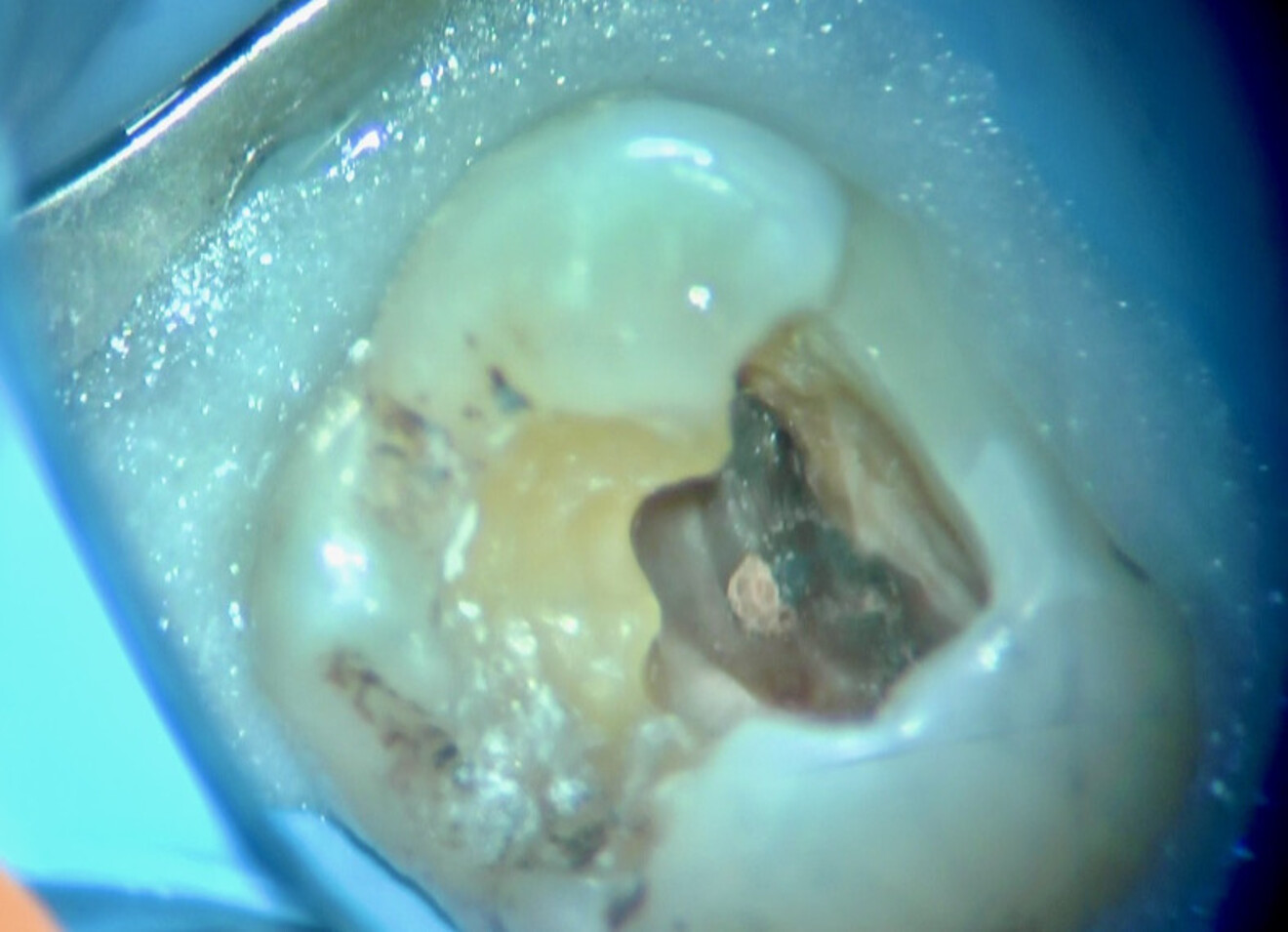

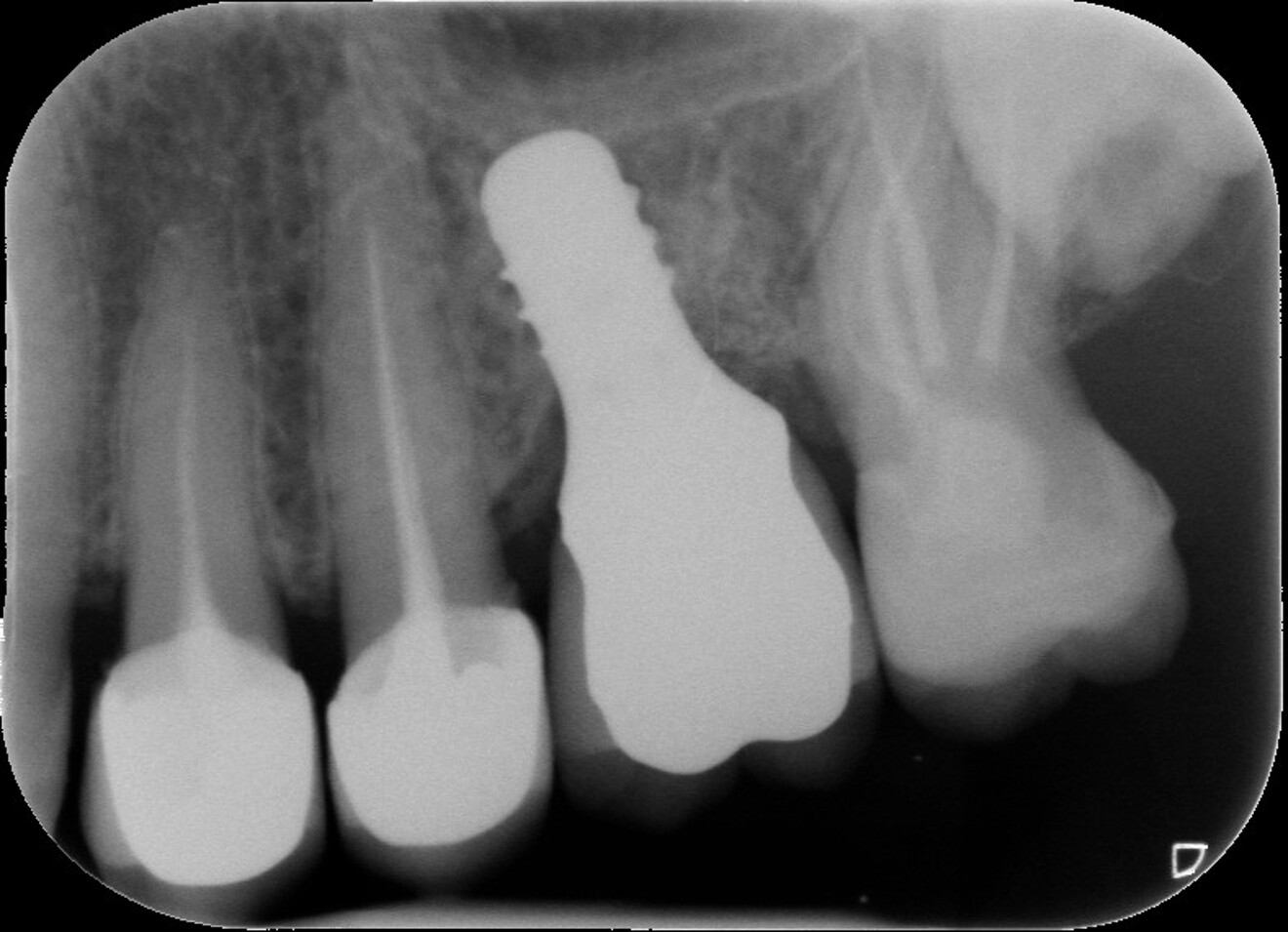

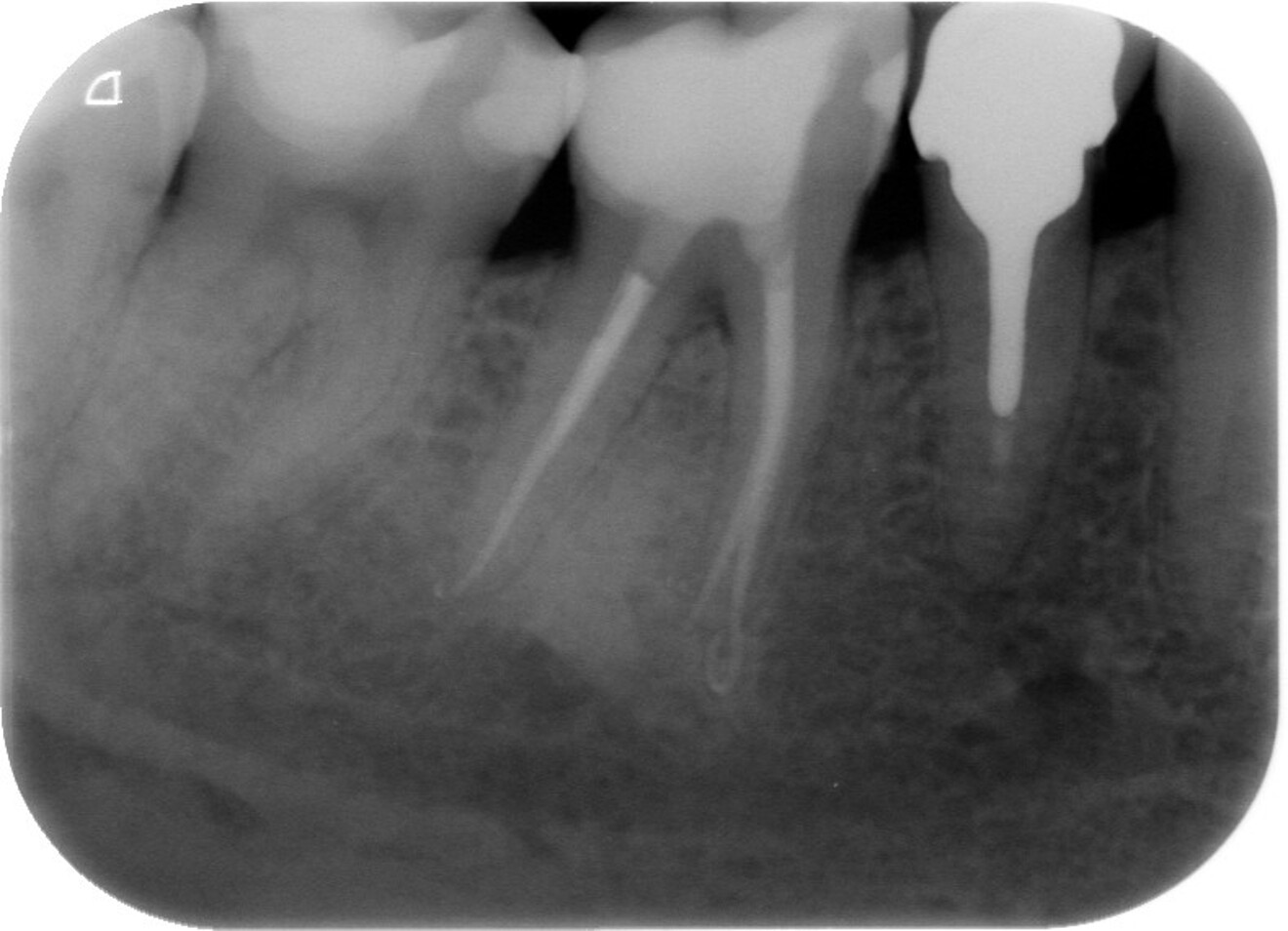

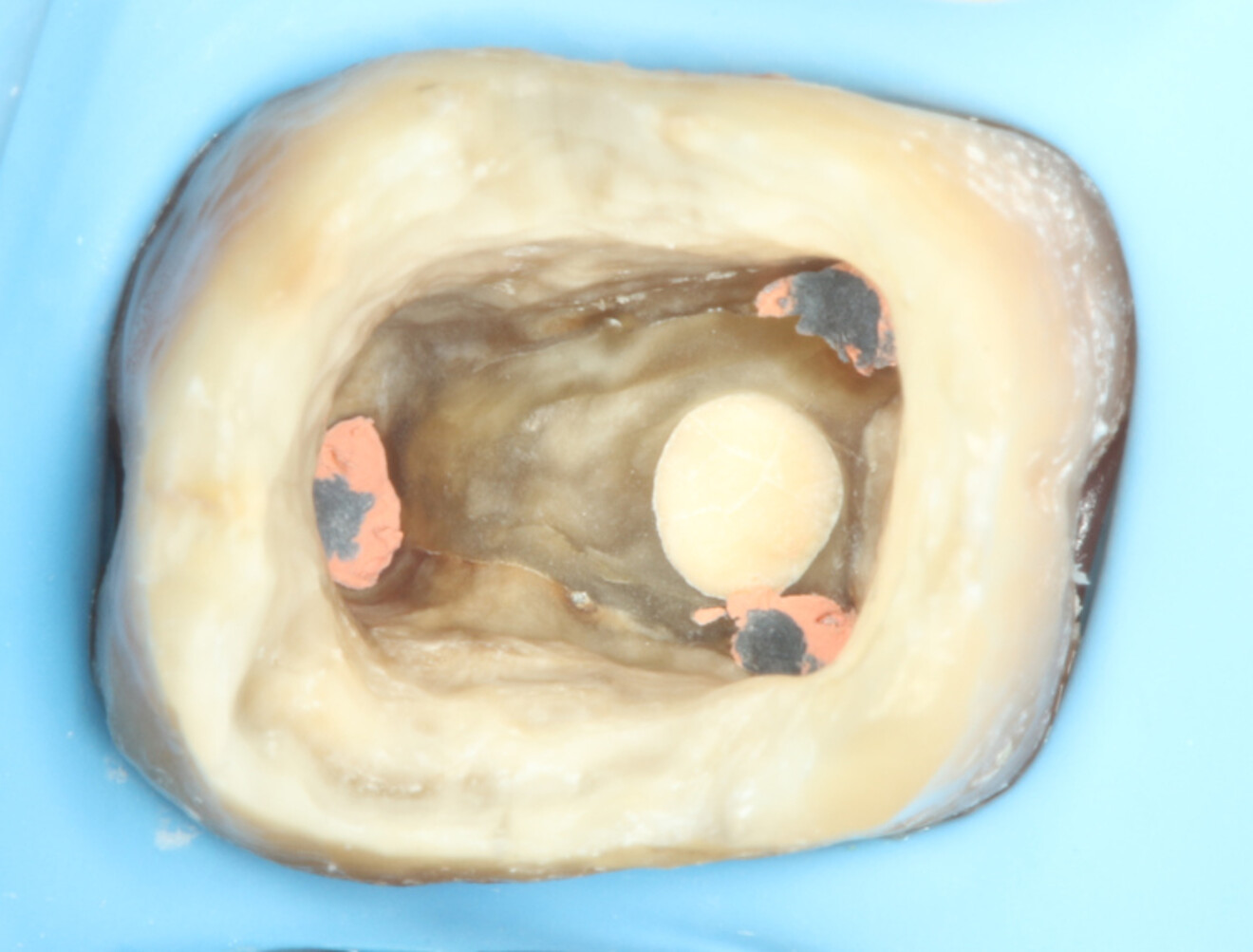

Fig. 1 : Radiographie préopératoire montrant la présence d’une reconstitution corono-radiculaire coulée, ancrée dans les trois canaux.

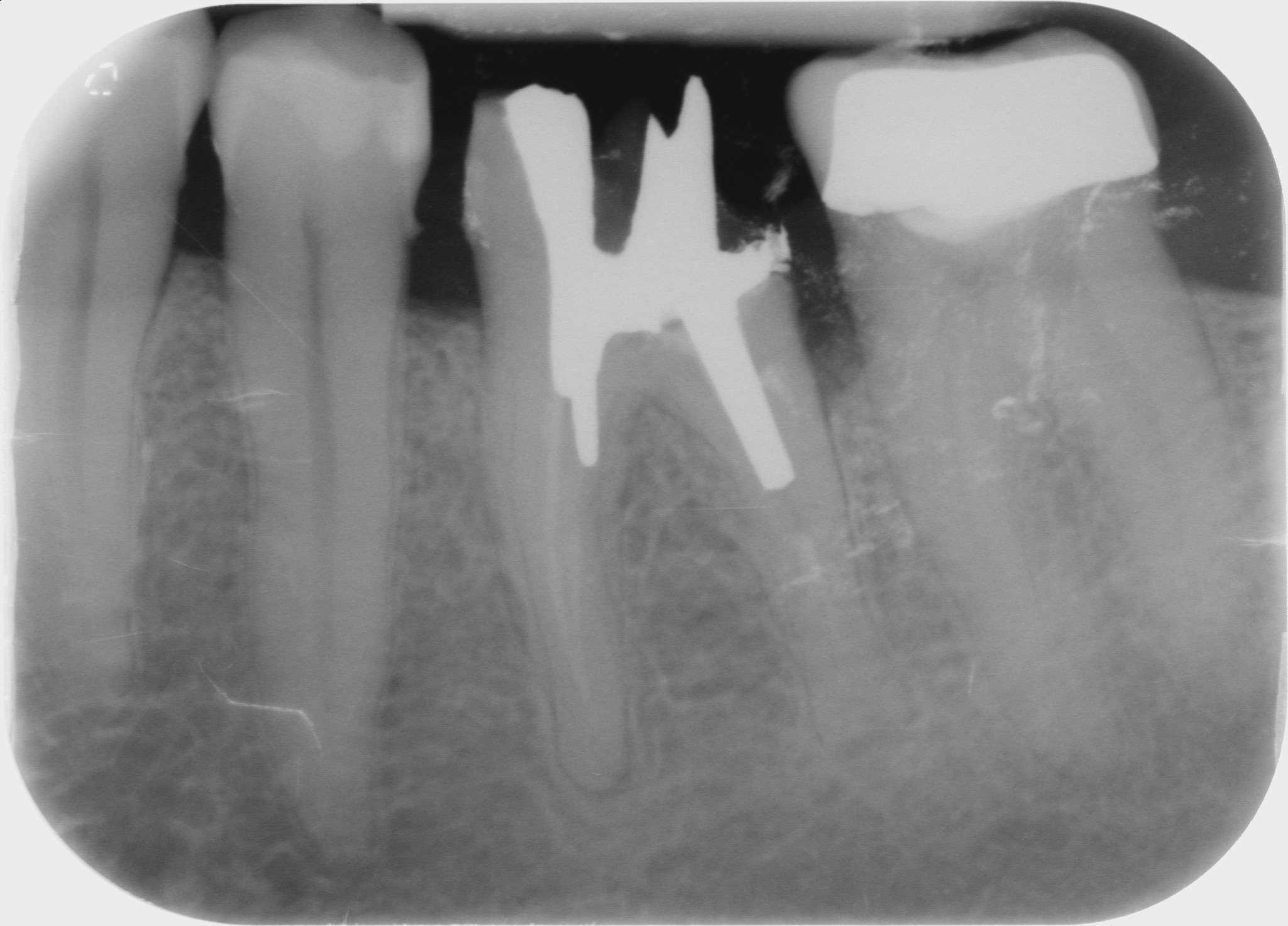

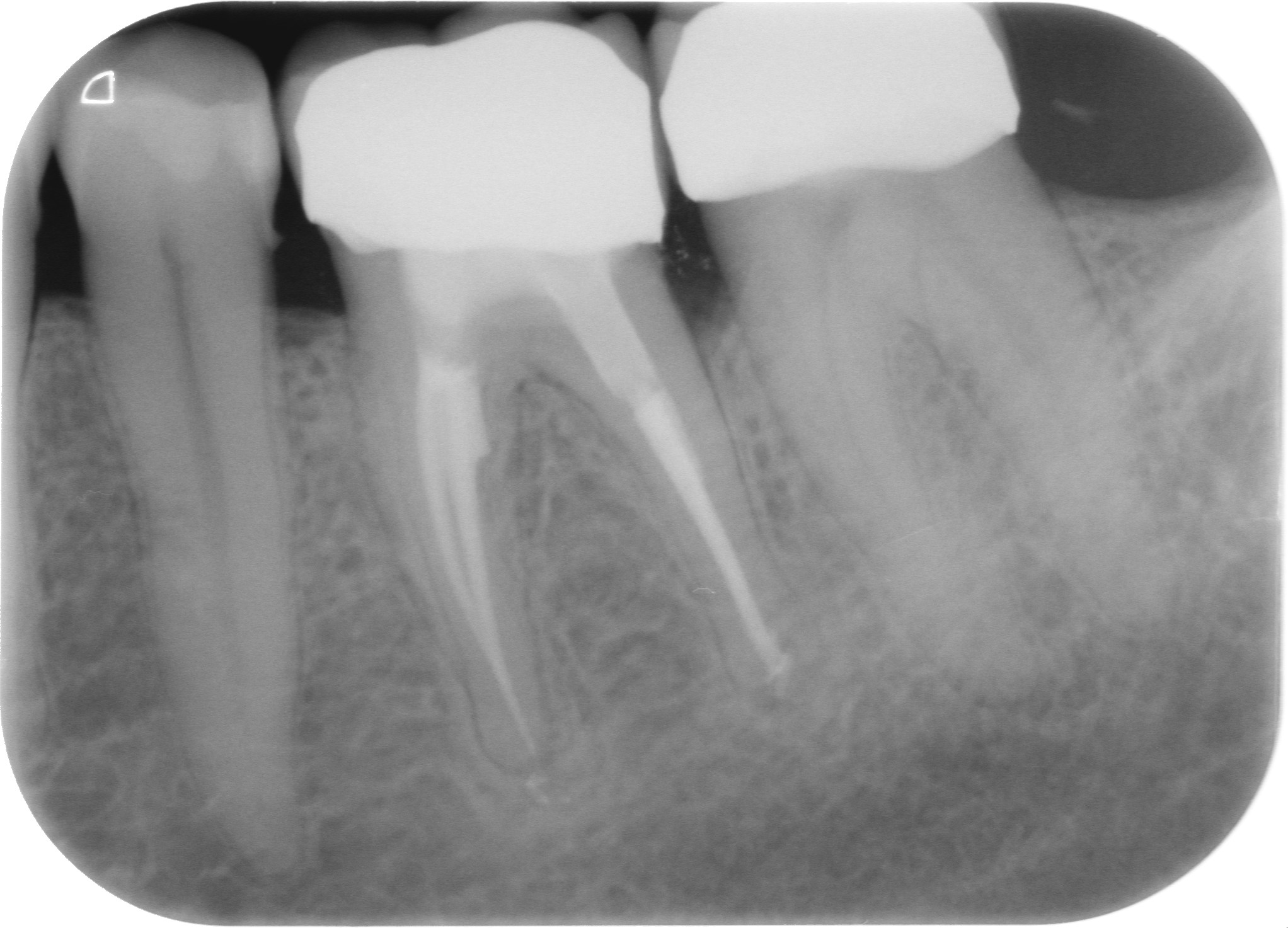

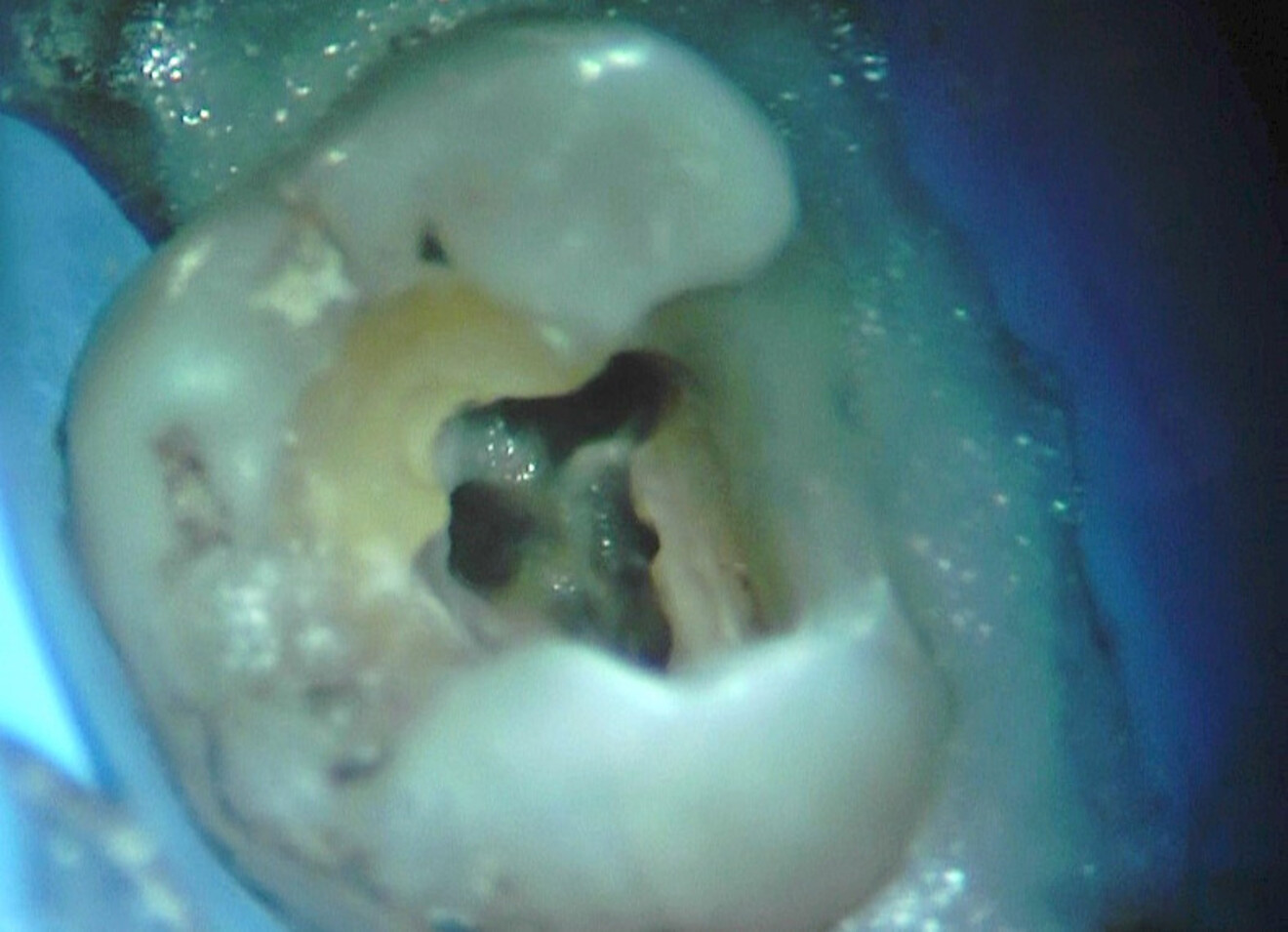

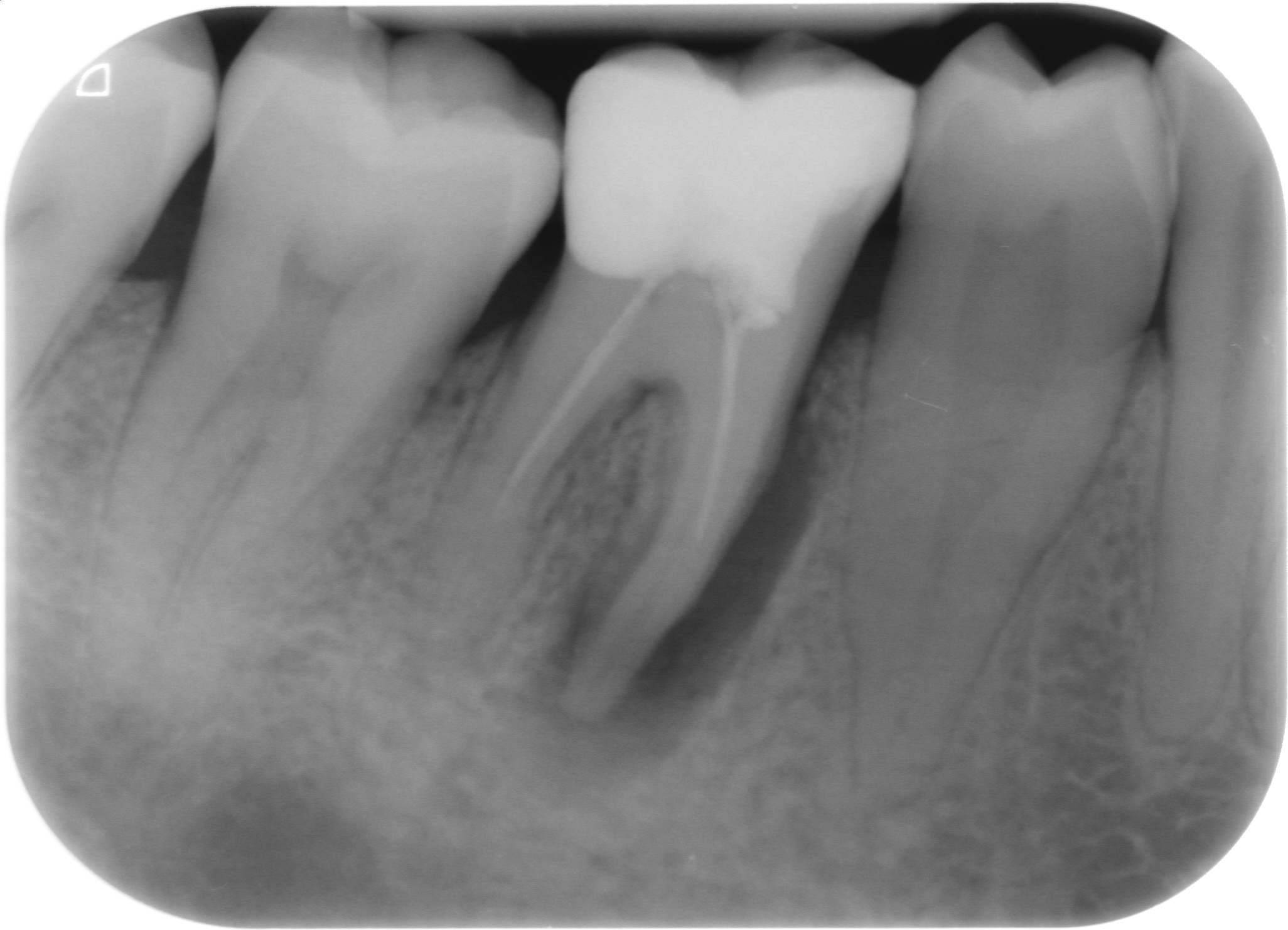

Fig. 2 : Contrôle radiographique en vue d’évaluer l’axe de délogement de la reconstitution corono-radiculaire, ce qui a permis de corriger l’angle de coupe.

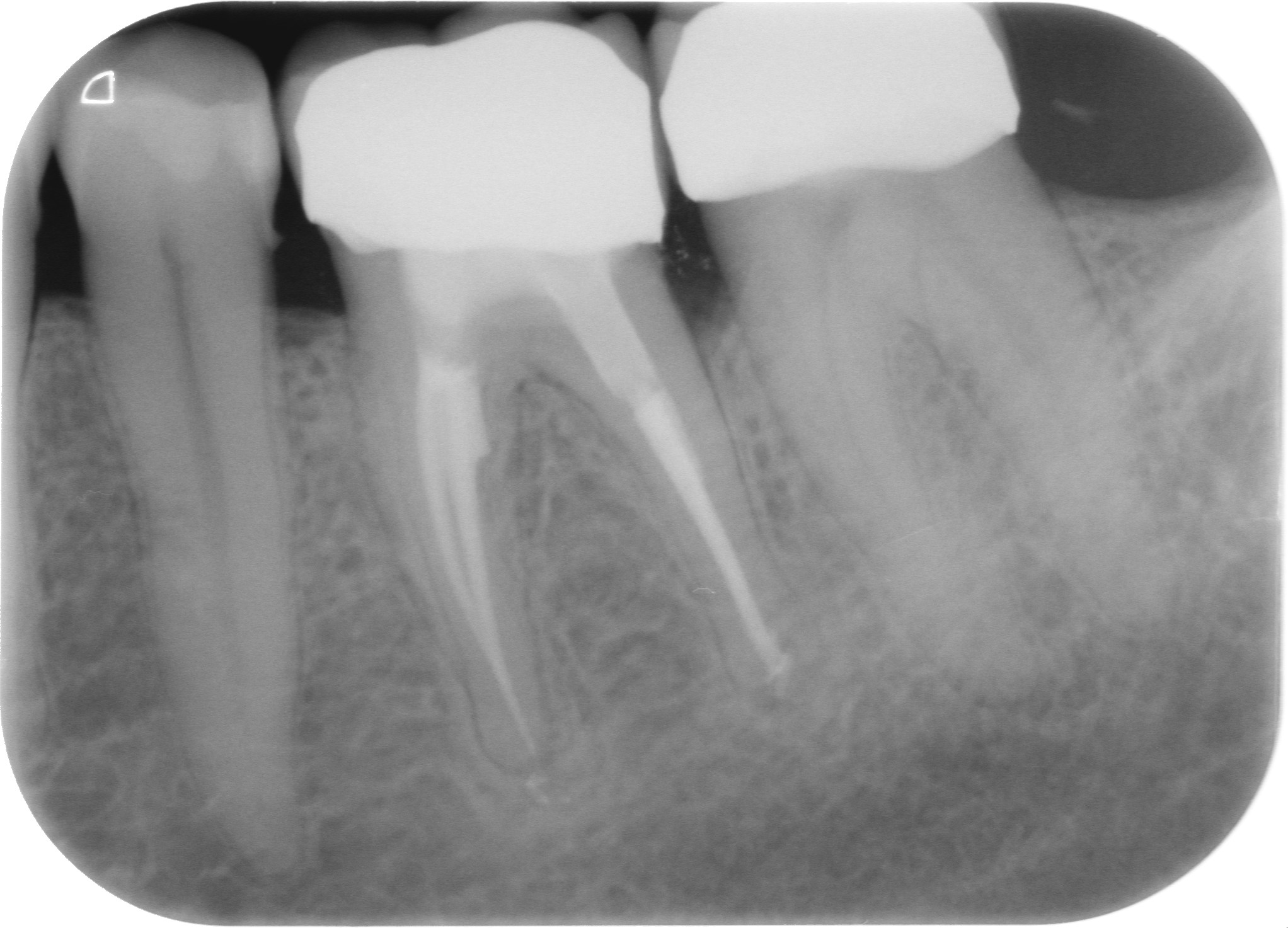

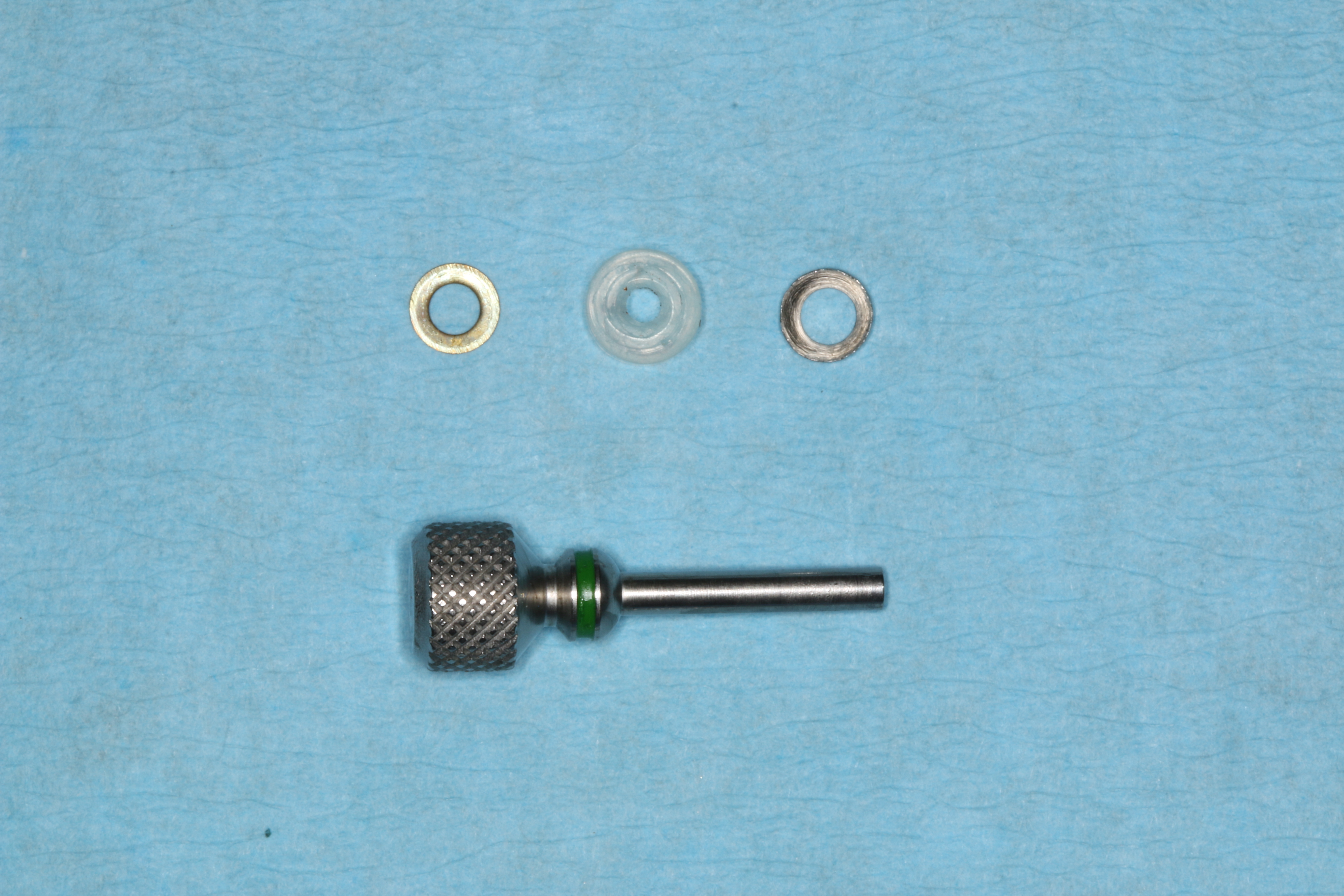

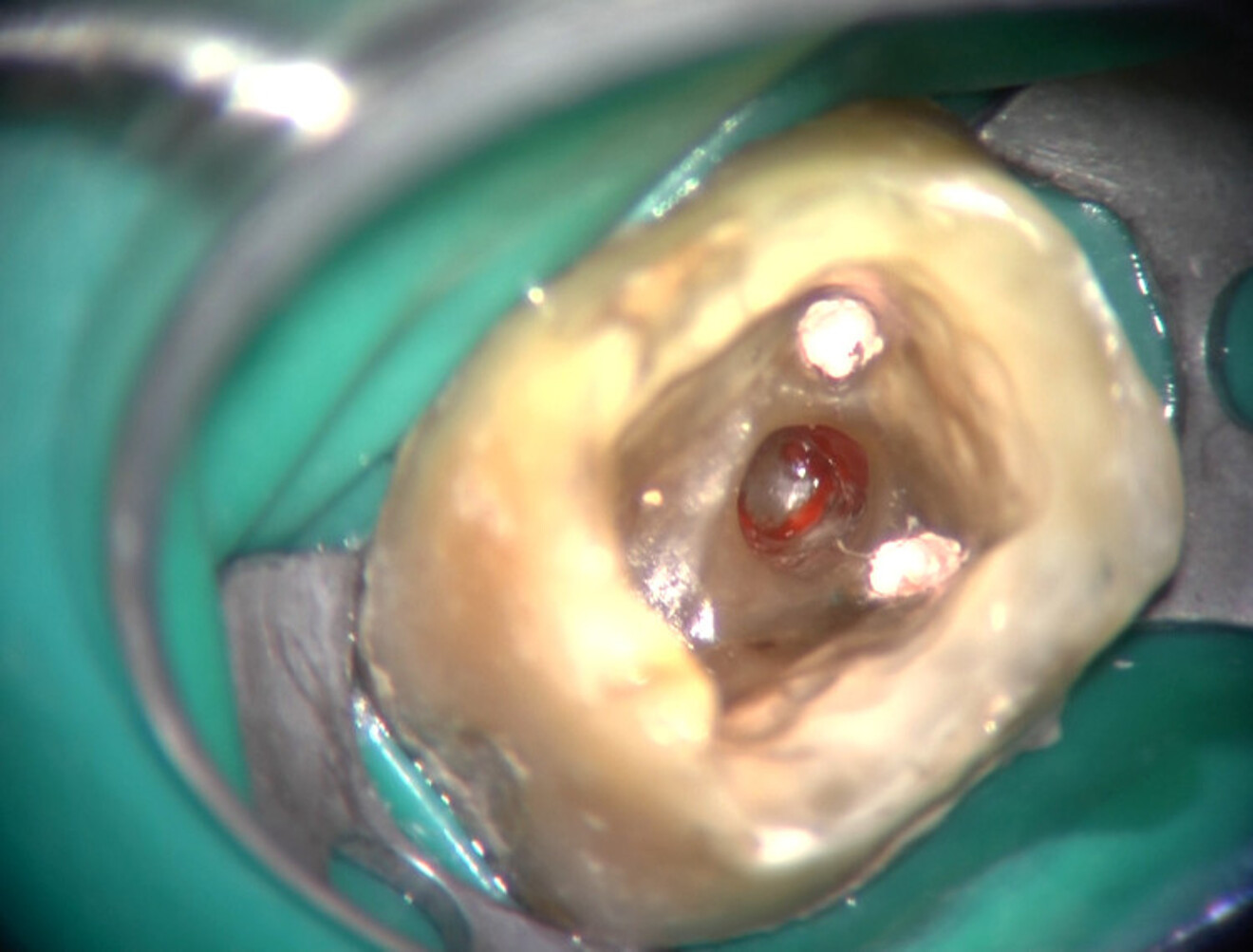

Fig. 3 : Contrôle radiographique après la finition de la prothèse.

Une intervention chirurgicale parodontale est parfois nécessaire pour rétablir la relation appropriée entre la structure dentaire restante, l’attache épithéliale et conjonctive, afin de reconstituer l’espace biologique. D’autres cas nécessitent une restauration préalable au traitement endodontique pour garantir une isolation adéquate des dents et une irrigation suffisante pendant l’intervention. Dans la mesure du possible, cette restauration doit être définitive et réalisée à l’aide de techniques adhésives appropriées, qui permettront l’obtention d’une base fiable pour la phase prothétique finale. Cette approche représente un gain de temps clinique et facilite un flux de travail plus ergonomique.

L’objectif de cet article est de définir les principaux protocoles cliniques indiqués pour le retrait des restaurations et la préparation de l’accès nécessaire au retraitement endodontique, ainsi que pour la prise en charge des complications d’origine iatrogène susceptibles de se produire dans les cavités d’accès préexistantes.

Retrait des restaurations coronaires

Il a été démontré que la prévention de la parodontite périapicale dépend davantage de la qualité du scellement endodontique que du scellement coronaire.2 Toutefois, la qualité de la restauration coronaire n’en demeure pas moins importante : lorsque l’obturation canalaire est satisfaisante, le taux de réussite peut varier de 71 % (avec un scellement coronaire défectueux) à 81 % (avec un scellement coronaire adéquat).10, 11 Par conséquent, lorsque l’intégrité du scellement coronaire est incertaine, il est conseillé d’éliminer la restauration et de planifier son remplacement. Le scellement doit être efficace avant, pendant et après le traitement endodontique.

Une autre raison impérieuse d’éliminer les restaurations existantes avant d’entreprendre un retraitement endodontique est la possibilité d’évaluer la structure dentaire résiduelle. Le pronostic de restauration d’une dent est beaucoup plus fiable lorsqu’il repose sur une évaluation précise des tissus dentaires sains encore présents, qui soutiendront la future restauration prothétique ou la restauration conservatrice.

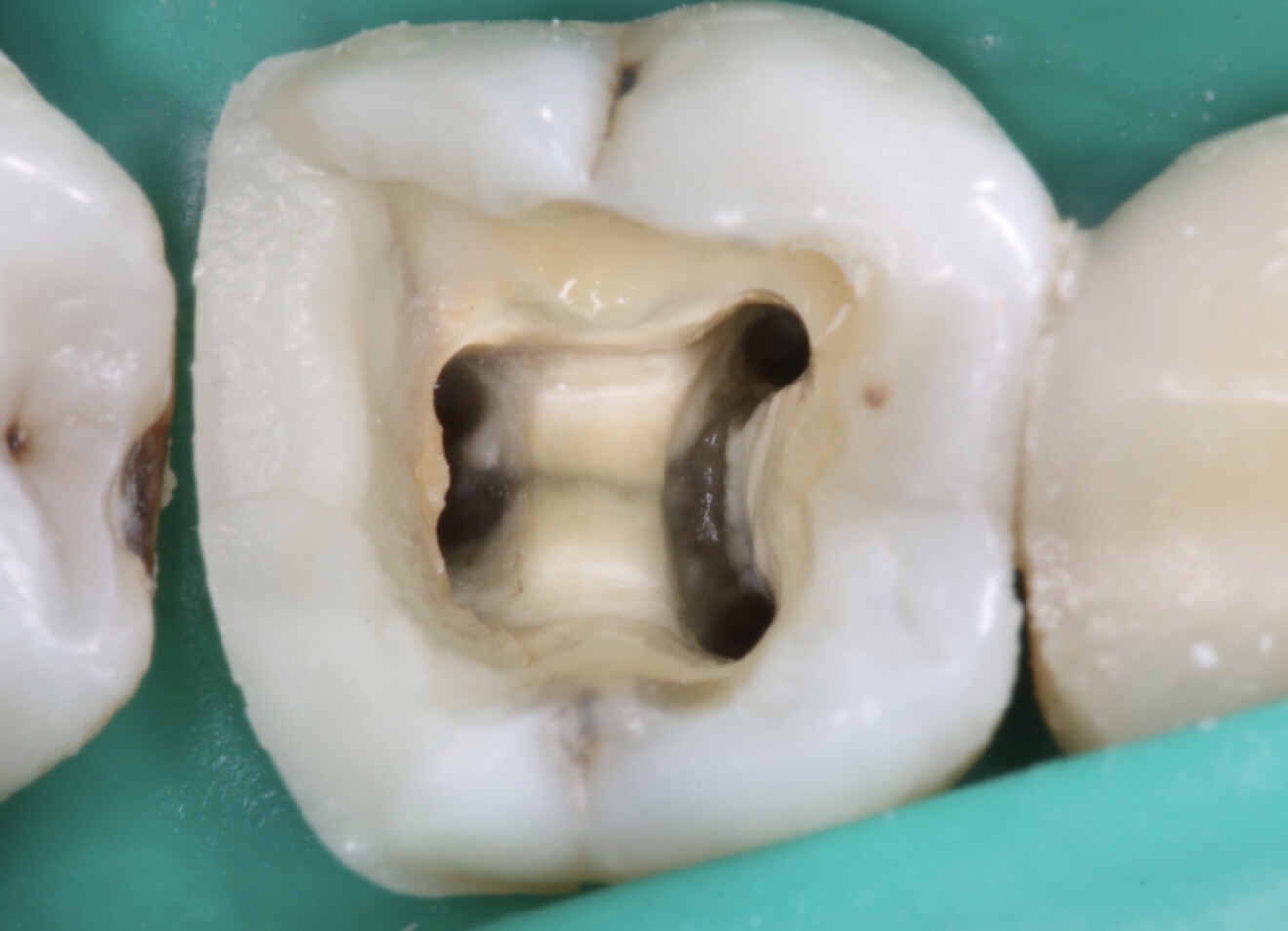

Les restaurations susceptibles de nécessiter un retrait sont les obturations, les couronnes partielles ou complètes et les bridges. L’élimination des obturations directes requiert généralement l’utilisation de fraises adaptées au matériau utilisé pour la restauration. Cette étape est similaire au remplacement d’une restauration sur une dent vitale et doit de préférence être réalisée sous l’isolation d’une digue en caoutchouc. Après le retrait, tout tissu carieux sous-jacent doit être éliminé. Si aucune reconstruction n’est nécessaire pour isoler le champ ou créer un réservoir pour les solutions d’irrigation avant le traitement endodontique, celui-ci peut être entrepris immédiatement. Le retrait d’une couronne ou d’un bridge offre non seulement les avantages susmentionnés, mais permet également une évaluation précise de l’axe réel du canal radiculaire, qui peut avoir été masqué par la position de la prothèse.12

L’une des techniques les plus courantes pour éliminer une couronne unitaire consiste à créer une entaille dans le matériau (au moyen de fraises adaptées au matériau) et à s’arrêter juste avant la couche dentinaire sous-jacente. Un arrache-couronne est ensuite inséré dans l’entaille, pour induire une force de flexion qui affaiblit l’interface du ciment de scellement jusqu’au délogement de l’élément prothétique. Bien qu’il existe des dispositifs spécialisés à cet effet, l’utilisation de simples élévateurs droits ou d’instruments similaires, peut suffire à créer la force de flexion nécessaire. L’utilisation d’un arrache-couronne (familièrement appelé marteau) ou d’une pince est généralement déconseillée. Ces outils exercent une force incontrôlée non seulement sur la prothèse, mais aussi sur la structure dentaire sous-jacente et augmentent considérablement le risque d’affaiblissement, voire de fracture de la dent. D’autres dispositifs permettant le retrait atraumatique de couronnes et de bridges sont conçus pour préserver autant que possible la prothèse et la structure de la dent, tels que des systèmes vissables ou des dispositifs pneumatiques, dont le fonctionnement mécanique ne cause que des dommages minimes aux tissus dentaires résiduels.12

Retrait des ancrages radiculaires

La technique de retrait de dispositifs d’ancrage radiculaire (reconstitutions corono-radiculaires coulées, tenons métalliques préfabriqués, tenons fibrés, vis endodontiques) doit être la moins traumatique et invasive possible, afin de minimiser le risque de lésions d’origine iatrogène. L’utilisation de dispositifs soniques ou ultrasoniques permet d’induire une vibration ou d’affaiblir progressivement l’ancrage, en fonction de la composition du matériau.

De nombreux praticiens pensent encore que le retrait d’un ancrage est associé à un risque élevé de fracture radiculaire, ce qui semble être la principale raison pour laquelle ils évitent souvent cette procédure. Selon un sondage mené auprès d’endodontistes américains,13 un grand nombre de praticiens considèrent encore que les extracteurs de tenons métalliques ne sont ni sûrs ni efficaces. De même, une proportion considérable des personnes interrogées considère la présence d’un tenon comme une indication suffisante pour un traitement endodontique chirurgical. Par contre, les résultats d’un sondage mené plus récemment auprès d’endodontistes australiens et néo-zélandais14 sont plus favorables et montrent qu’ils tentent plus facilement le retrait d’un tenon sans percevoir la fracture radiculaire comme un risque majeur.

D’après le même auteur15, 16 36,6 % des patients d’une cohorte de 2 000 personnes ayant fait l’objet d’un traitement endodontique ont nécessité un retraitement, et dans 25,7% des cas, le retrait du tenon s’est avéré nécessaire. Cette proportion, qui représentait 9,4 % de l’échantillon total, souligne que le retrait d’un tenon est loin d’être une procédure rare, et devrait pouvoir être effectué avec efficacité, prédictibilité et sans risque par tout endodontiste. Pour y parvenir, il est essentiel d’être équipé des dispositifs appropriés et de maîtriser les techniques indiquées pour les différents types de tenons. Les tenons métalliques préfabriqués et les reconstitutions corono-radiculaires coulées demeurent les systèmes de rétention radiculaire les plus courants, et plusieurs études ont évalué divers dispositifs et méthodes permettant leur retrait.17–21

Dans le cas de tenons préfabriqués ou de vis endodontiques, une vibration ultrasonique est généralement suffisante pour déloger le tenon. Lorsqu’un tenon a fait l’objet d’une insertion passive, la couche de ciment de scellement résiduelle plus épaisse facilite généralement son retrait qui ne prend souvent que quelques minutes. Le scénario est différent lorsque le tenon a été ancré par une technique active ou un système adhésif : dans ce cas, une vibration prolongée peut s’avérer inefficace, et il devient nécessaire de recourir à un extracteur de tenon conçu spécialement à cet effet. Dès qu’un point de prise a été créé sur la partie coronaire du tenon, le tournevis de l’extracteur peut y être inséré et l’application d’une force dans les sens antihoraires permet souvent de dévisser le tenon et de le déloger.

Le retrait d’une reconstitution corono-radiculaire coulée pose plus de difficultés et représente souvent une source de frustration pour le praticien qui n’est pas familiarisé avec le protocole étape par étape, ou qui ne dispose pas de l’équipement approprié. L’objectif principal reste le traitement minimalement invasif, c’est-à-dire le retrait du tenon sans sacrifier la structure dentaire résiduelle, qui est généralement déjà compromise.

Abbott22 a souligné l’importance d’un sondage parodontal minutieux avant et après le traitement, afin de détecter rapidement tout signe de fracture radiculaire. Dans la première partie de son étude portant sur 1 600 dents, une seule fracture radiculaire (0,06 %) a été observée lors du retrait de tenons. La seconde partie de l’étude portant sur 234 dents suivies pendant deux ans a analysé le type d’ancrage (reconstitution corono-radiculaire coulée, tenons préfabriqués cylindriques, vis endodontiques, tenons Flexi-Post) et la technique ou le dispositif de retrait. Dans 50 % des cas, il a été nécessaire d’utiliser un extracteur spécial, dans 24 % des cas, le tenon a été éliminé en même temps que la couronne, dans 20 % des cas, une vibration ultrasonique s’est avérée suffisante, et dans les autres cas, des pinces orthodontiques ont été utilisées pour dévisser le tenon. Le temps moyen de retrait était de 6,5 minutes, bien que ce résultat ait été influencé par la prise en compte des tenons éliminés en même temps que la couronne pour estimer la durée.

Dans la pratique clinique quotidienne, le praticien doit toutefois être prêt à consacrer une séance entière au retrait d’un tenon, afin de garantir un résultat sûr et conservateur. Selon Abbott, un tenon peut être extrait sans aucun risque et de façon prédictible et relativement rapide, car les fractures radiculaires sont extrêmement rares. Là encore, la sélection judicieuse des cas, l’expertise technique et la disponibilité des dispositifs appropriés sont des facteurs décisifs.

Au cours d’une étude clinique randomisée avec suivi de 10 ans, Riis23 a rapporté que la présence d’une reconstitution corono-radiculaire coulée n’a pas d’influence négative sur la survie à long terme d’une dent retraitée. Il a également proposé un flux de travail clinique pour le retrait de tenons métalliques : dans son étude, une seule fracture radiculaire est survenue parmi les 37 tenons récupérés.

D’un point de vue pratique, la première étape consiste à réduire les dimensions du tenon s’il occupe une grande partie de la structure coronaire, de préférence en lui donnant une forme cylindrique similaire à celle d’un tenon préfabriqué. De même, une reconstitution corono-radiculaire coulée ancrée dans plusieurs canaux doit d’abord être sectionnée jusqu’au niveau du plancher de la cavité pulpaire, afin de la traiter comme un ensemble de tenons unitaires, ce qui diminue le degré de rétention global du système. La réduction du tenon doit être effectuée avec des fraises en carbure spécialement conçues pour découper le métal, sous une irrigation abondante. Les évaluations cliniques et radiographies préliminaires sont essentielles pour planifier l’angle de coupe. La procédure doit être fréquemment vérifiée et, si nécessaire, il convient d’effectuer des contrôles radiographiques avant qu’une quantité excessive de dentine ne soit sacrifiée (Figs. 1–3).

Autriche / Österreich

Autriche / Österreich

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bulgarie / България

Bulgarie / България

Croatie / Hrvatska

Croatie / Hrvatska

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

France / France

France / France

Allemagne / Deutschland

Allemagne / Deutschland

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Hongrie / Hungary

Hongrie / Hungary

Italie / Italia

Italie / Italia

Pays-Bas / Nederland

Pays-Bas / Nederland

Nordique / Nordic

Nordique / Nordic

Pologne / Polska

Pologne / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Slovénie / Slovenija

Slovénie / Slovenija

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Espagne / España

Espagne / España

Suisse / Schweiz

Suisse / Schweiz

Turquie / Türkiye

Turquie / Türkiye

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

International / International

International / International

Brésil / Brasil

Brésil / Brasil

Canada / Canada

Canada / Canada

Amérique latine / Latinoamérica

Amérique latine / Latinoamérica

États-Unis / USA

États-Unis / USA

Chine / 中国

Chine / 中国

Inde / भारत गणराज्य

Inde / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ANASE / ASEAN

ANASE / ASEAN

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Moyen-Orient / Middle East

Moyen-Orient / Middle East

To post a reply please login or register