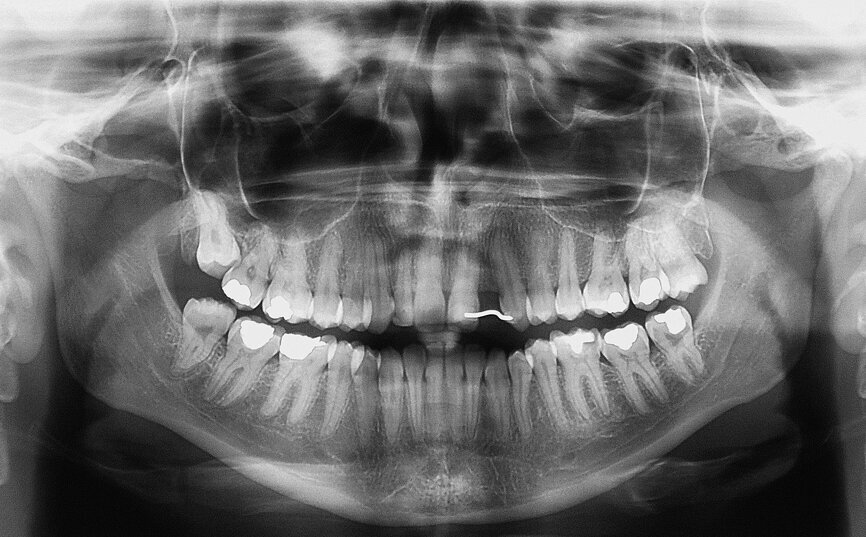

L’agénésie des incisives latérales est loin d’être rare. Dans certaines communautés, nous observons une incidence atteignant 3 % chez les jeunes. Aujourd’hui, ces dents peuvent être efficacement remplacées par des implants dentaires.1 Très souvent, ces patients doivent subir un traitement orthodontique qui permettra d’obtenir les dimensions mésio-distales et vestibulo-palatines adéquates. Chez un grand nombre de ces cas, les distances entre les dents adjacentes demeurent cependant critiques car, si le traitement réalisé par l’orthodontiste a permis de déplacer la partie coronaire, les racines sont toujours trop proches l’une de l’autre.2 Les implants étroits représentent la solution de traitement idéale lorsque le volume osseux est limité.3–6 Un examen minutieux de la littérature traitant du protocole à respecter lors de la planification du traitement dans des espaces limités de la région maxillaire antérieure, montre le besoin de disposer d’une largeur minimale de 5 mm entre les racines voisines pour la pose d’un implant étroit (3,0–3,3 mm de diamètre), destiné à remplacer une dent antérieure supérieure et, pour cette largeur minimale, également le besoin d’une distance vestibulo-palatine de 5 mm pour garantir un résultat prothétique satisfaisant et éviter le phénomène de nécrose par pression. Les régions d’os dense semblent être exposées à un risque accru de nécrose due à une compression.7, 8

Selon Salama et al., Tarnow et al. et Cardaropoli et al., l’insertion correcte d’implants filetés, que les cas soient simples ou complexes, requiert le maintien d’une distance minimale entre les implants (3 mm) ainsi qu’entre l’implant et une dent adjacente (1,5–2,0 mm), afin de garantir à la fois la présence d’une crête osseuse interproximale adéquate, et donc la possibilité de conserver une papille naturelle, et une configuration prothétique correcte.9–11 Parfois, ces cas présentent une anatomie osseuse de classe IVa selon la classification de Cawood et Howell, et une expansion de la crête doit être réalisée afin de l’élargir. Dans les cas de classe IVb, toujours selon la classification de Cawood et Howell, où la crête présente une fusion des deux corticales ne permettant aucune expansion, seules des techniques de greffe osseuse, telles qu’une régénération osseuse guidée (ROG) ou une intervention dite « technique de la boîte » proposée par le professeur Khoury, peuvent remédier au problème.12, 13 L’étude de cas suivante démontre que la technique d’ouverture de l’espace inter-radiculaire permet d’écarter des racines naturelles, et démontre également l’importance de la conception de l’implant. Des implants pourvus d’un design en plateau (ou ailettes), dont l’insertion s’effectue par pression (Press-Fit), ne compriment pas les structures osseuses adjacentes, grâce à la présence de compartiments de cicatrisation présents entre les plateaux sur la plus grande partie du corps de l’implant. Seul le bord de chaque plateau se trouve en contact direct avec les parois de l’ostéotomie, ce qui prévient une nécrose par pression. Parallèlement, l’os qui se forme dans le plan horizontal à l’intérieur des compartiments de cicatrisation, assure un apport de sang au desmodonte adjacent.14, 15

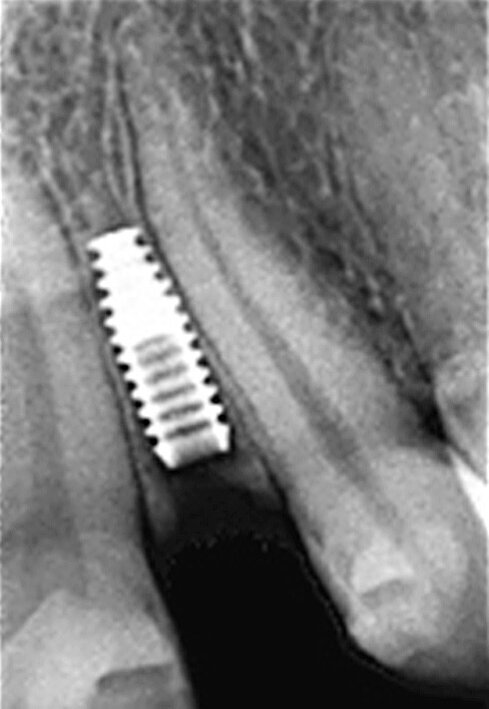

Le modèle d’épaulement incliné combiné au positionnement sous-crestal de l’implant à plateau permet de réaliser la phase de restauration avec tous les paramètres nécessaires à l’obtention d’un os crestal sain et à sa préservation à long terme.16–18 Le col de l’implant positionné en sous-crestal (entre 2 et 3 mm dans la zone intéressée par l’esthétique) respecte le principe physique selon lequel deux objets ne peuvent occuper le même espace, ce qui est le cas des modèles d’implants supra-crestaux ou transmuqueux. Dans un espace mésio-distal et vestibulo-palatin limité à environ 4 mm, un implant d’un diamètre de 3,3 mm occuperait presque tout l’espace crestal et supprimerait le soutien osseux du tissu mou.19 Toutefois, la connexion prothétique d’un implant étroit sous-crestal ne mesure que 2 mm et permet donc une nouvelle croissance de l’os crestal sur l’implant après sa mise en place.20 Dans notre cas, comme dans d’autres cas d’agénésie des dents antérieures supérieures, l’espace entre les racines des dents adjacentes au site d’agénésie était insuffisant, la distance qui les séparait étant inférieure à 4 mm (Fig. 1). Un forage trop proche et l’insertion consécutive d’un implant classique auraient lésé les desmodontes.

Étude de cas

Une jeune femme de 21 ans, en bonne santé, nous a consultés pour un problème d’agénésie de l’incisive latérale gauche maxillaire. Elle avait suivi un traitement orthodontique durant trois ans au bout duquel l’orthodontiste n’avait pu obtenir qu’un espace mésio-distal de 4 mm entre le point de contact mésial de la canine supérieure gauche et le point de contact distal de l’incisive centrale gauche maxillaire. L’analyse de la radiographie périapicale numérique a montré qu’au-delà des six premiers millimètres sous le niveau de l’os crestal, 2,7 mm seulement séparaient les racines des deux dents, et après 8 mm, la distance n’était plus que de 2,1 mm (Fig. 2). Nous avons conseillé un second traitement orthodontique à la patiente, mais elle a refusé et nous avons donc discuté de la pose d’un implant étroit par la technique d’ouverture de l’espace inter-radiculaire. L’implant avait un diamètre de 3 mm, une longueur de suivantes : implant Press-Fit inséré dans l’ostéotomie ; design en plateau sans filetage ; épaulement incliné assurant un diamètre inférieur au niveau du col (selon le concept dit du « platform-switching ») ; positionnement sous-crestal à 1–3 mm sous le niveau de l’os crestal. La patiente a été anesthésiée par une injection d’articaïne et d’épinéphrine (Septocaïne, Septodont), et une légère incision crestale au moyen d’une lame de bistouri de 15c a été réalisée. Le foret-guide a été utilisé à une vitesse de rotation de 1 100 tr/min afin de perforer l’os cortical jusqu’à une profondeur approximative de 4 mm. Un alésoir manuel de Ø 2,5 mm puis un second de Ø 3 mm ont été utilisés pour effectuer pour ouvrir l’espace entre les racines.3, 4

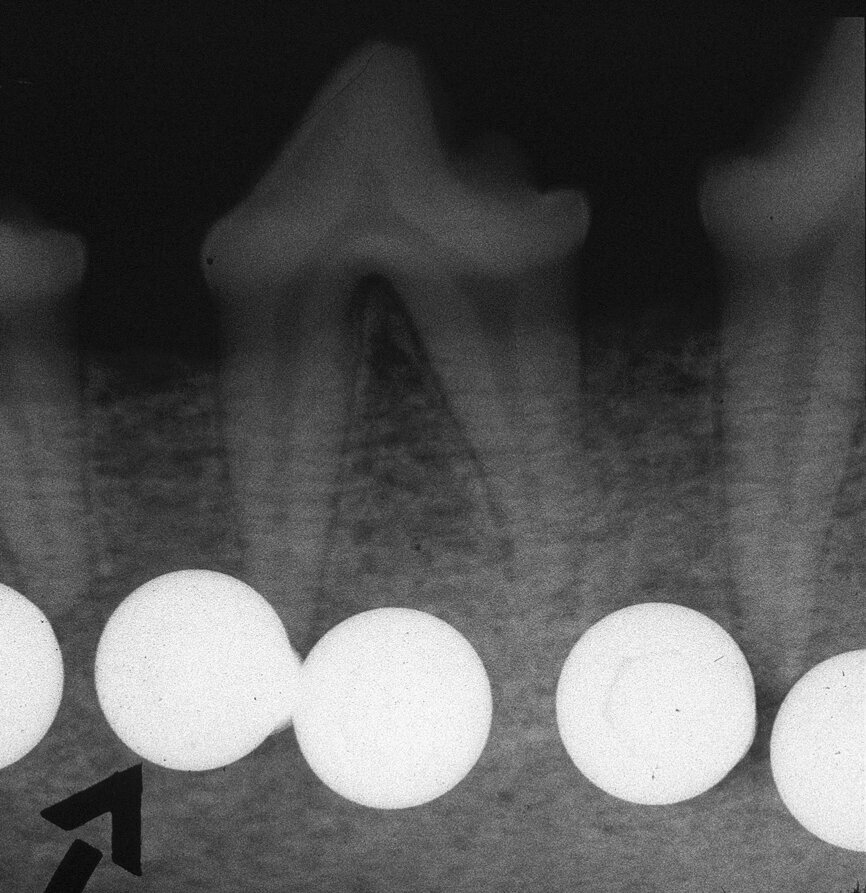

Fig. 1 : Radiographie panoramique. Il faut noter l’espace restreint en position de la dent 22.

Fig. 2 : Radiographie périapicale du site de l’agénésie de l’incisive latérale gauche maxillaire. L’espace entre les racines des dents 21 et 23 est toujours problématique après le traitement orthodontique.

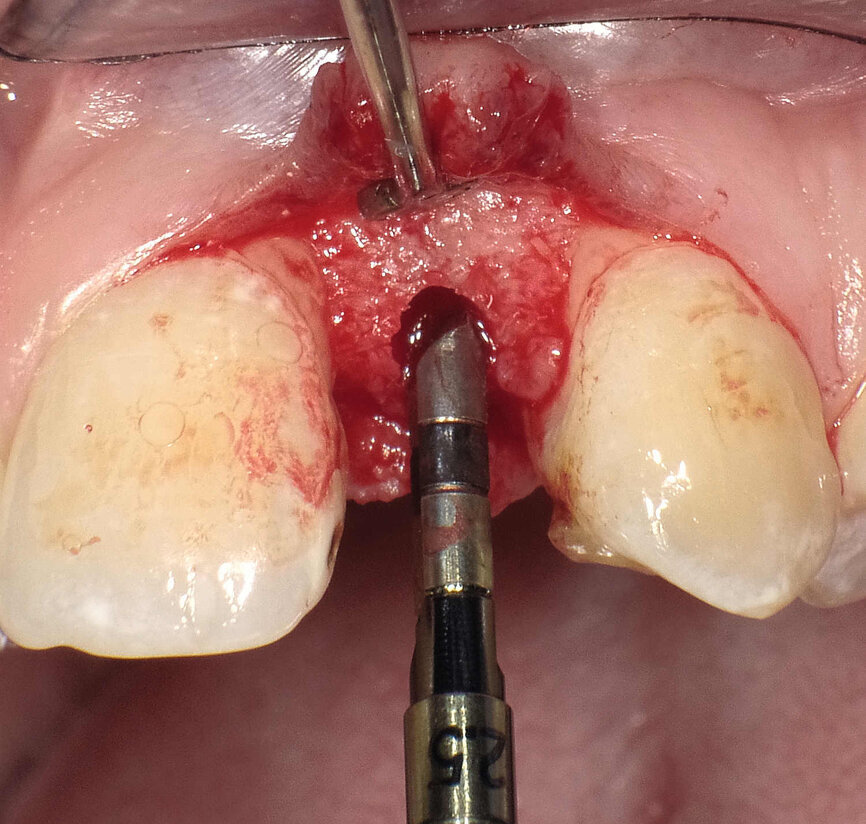

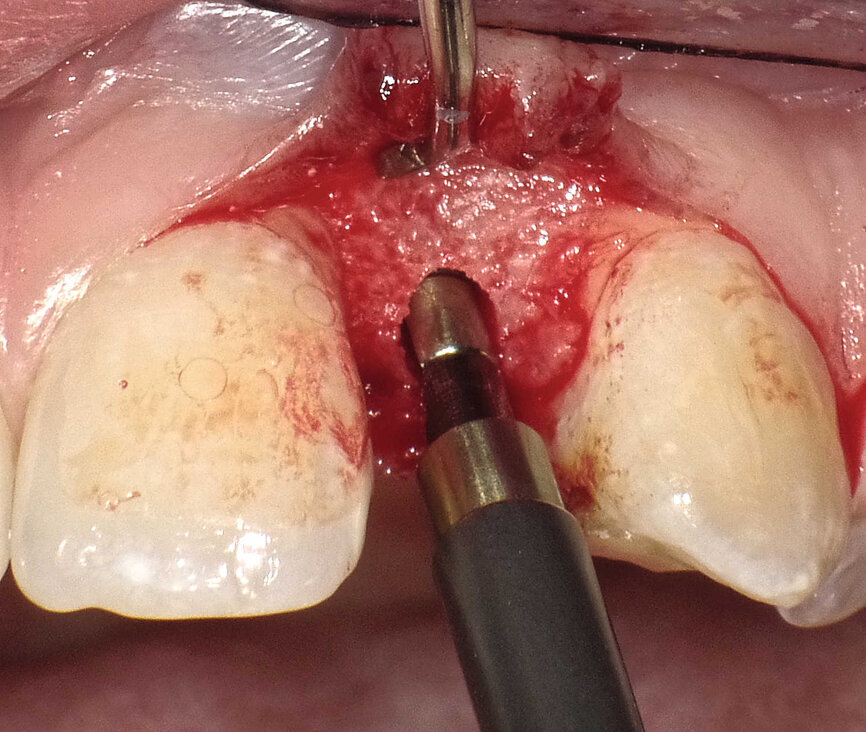

Fig. 3 : Un alésoir manuel de Ø 2,5 mm est utilisé pour élargir l’ostéotomie initiale préparée au moyen du forêt-guide à grande vitesse.

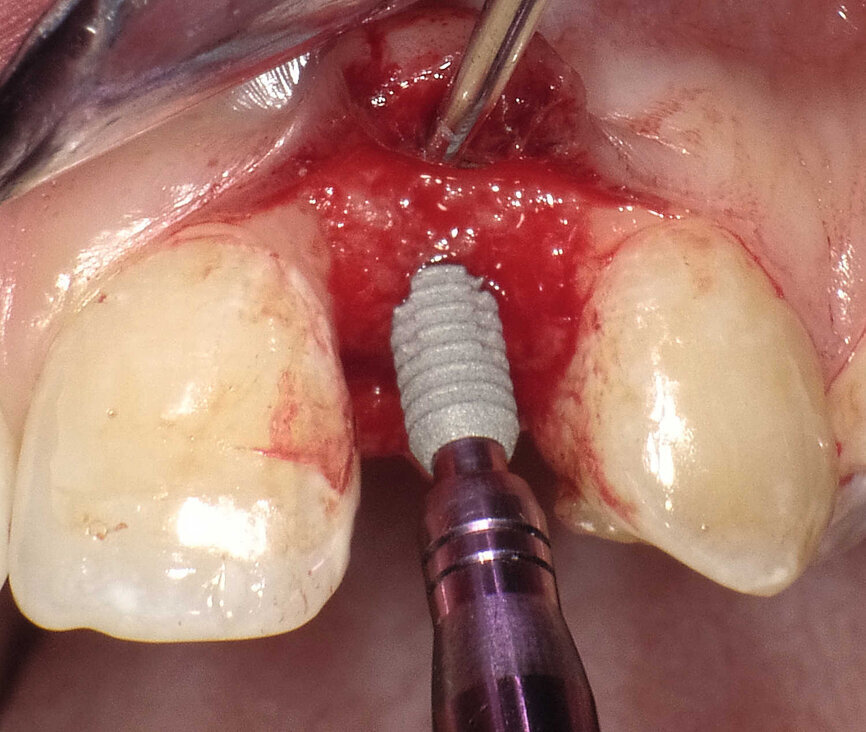

|Fig. 4 : Le dernier alésoir manuel de Ø 3 mm est prudemment introduit à la main entre les deux racines. La partie tranchante est dirigée vers la corticale palatine et l’axe de rotation est à un maximum de 45°.

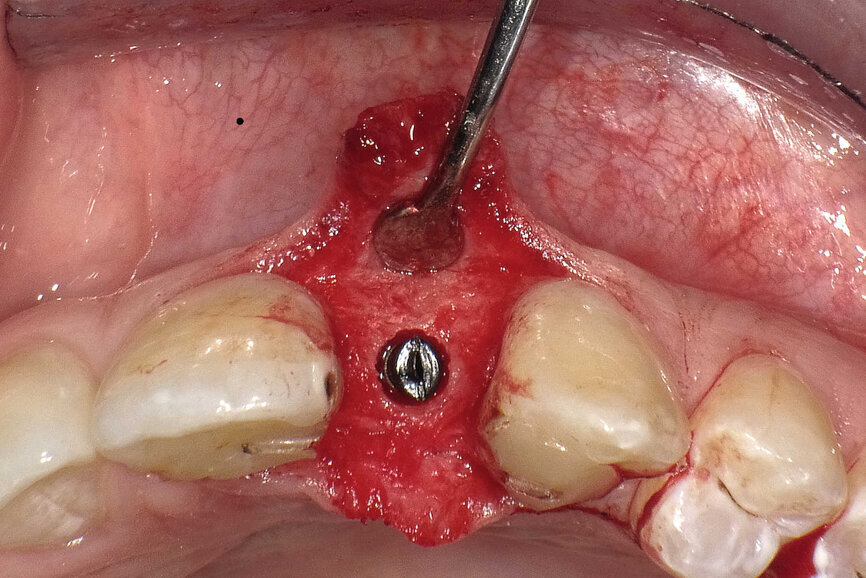

Fig. 5 : L’implant de Ø 3 mm est inséré dans le site élargi de l’ostéotomie. Il faut noter le design en plateau et l’épaulement incliné au niveau du col.

Fig. 6 : Les implants (Bicon Dental Implants) sont insérés jusqu’à 2–3 mm sous le niveau de la crête. Une vis de cicatrisation en PTFE noir d’une épaisseur de 2 mm protège l’implant pendant la période de cicatrisation.

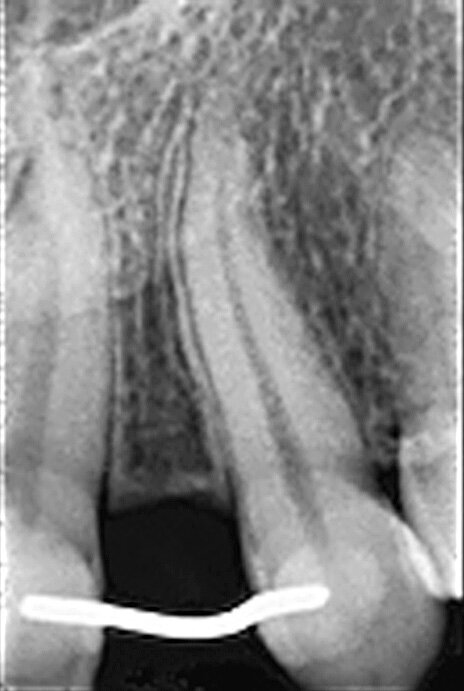

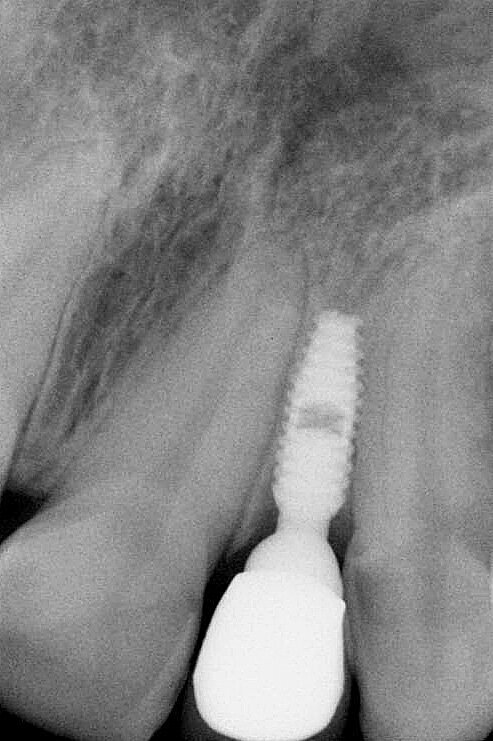

Fig. 7 : Présentation radiologique de la technique d’ouverture de l’espace interradiculaire. Il faut noter l’insertion des alésoirs manuels de 2,5 mm et 3,0 mm entre les racines, afin de préparer l’espace pour l’implant de Ø 3,0 mm, mis en place à 3,0 mm sous le niveau de l’os crestal.

Fig. 7 : Présentation radiologique de la technique d’ouverture de l’espace interradiculaire. Il faut noter l’insertion des alésoirs manuels de 2,5 mm et 3,0 mm entre les racines, afin de préparer l’espace pour l’implant de Ø 3,0 mm, mis en place à 3,0 mm sous le niveau de l’os crestal.

Fig. 7 : Présentation radiologique de la technique d’ouverture de l’espace interradiculaire. Il faut noter l’insertion des alésoirs manuels de 2,5 mm et 3,0 mm entre les racines, afin de préparer l’espace pour l’implant de Ø 3,0 mm, mis en place à 3,0 mm sous le niveau de l’os crestal.

Fig. 7 : Présentation radiologique de la technique d’ouverture de l’espace interradiculaire. Il faut noter l’insertion des alésoirs manuels de 2,5 mm et 3,0 mm entre les racines, afin de préparer l’espace pour l’implant de Ø 3,0 mm, mis en place à 3,0 mm sous le niveau de l’os crestal.

Fig. 8 : Radiographie de contrôle finale trois ans après la mise en fonction. Il faut noter le design de platform-switching entre le col de l’implant et la base hémisphérique du pilier.

Fig. 9 : Contrôle intraoral de la couronne et du tissu mou périphérique après trois ans. À noter : la stabilité des papilles, soutenues par l’os formé sur l’épaulement incliné.

Fig. 10 : Contrôle radiographique des dents d’un chien adulte de race Beagle après l’insertion de plusieurs vis Synthes d’une épaisseur de 2,5 mm dans la mandibule, en vue de comprimer les racines autant que possible.

Fig. 11 : Échantillon histologique de tissu dur non décalcifié. L’es pace entre la vis et l’apex radiculaire est complètement rempli de tissu conjonctif et a l’apparence d’un nouveau desmodonte

La technique d’ouverture de l’espace inter-radiculaire consiste à exercer une légère pression de façon à écarter les deux racines qui bornent un espace interradiculaire étroit, au moyen d’un instrument spécial. Les alésoirs manuels (Bicon Dental Implants) comportent une extrémité pourvue d’arêtes tranchantes verticales se terminant en pointe, et une queue cylindrique non coupante qui sert d’extension. Les alésoirs manuels sont introduits manuellement dans l’ostéotomie initiale à l’aide d’une poignée de serrage droite filetée. Cette ostéotomie est effectuée avec un foret-guide ordinaire de Ø 2 mm (à 1 100 tr/ min) jusqu’à une profondeur de 3–4 mm seulement. Dans ces cas, l’utilisation de fraises à haute vitesse pourrait causer un traumatisme en provoquant une surchauffe du desmodonte, avec le risque de léser l’une des racines. L’ostéotomie initiale, d’une largeur de 2 mm et d’une profondeur de 3–4mm, est suffisante pour permettre l’insertion de l’alésoir manuel de Ø 2,5 mm entre les racines. Il ne faut pas oublier deux points importants : d’une part, les 3 mm constituant l’extrémité de l’alésoir dans la partie apicale sont coniques et que leur diamètre est donc inférieur à celui du corps de l’alésoir et, d’autre part, les arêtes tranchantes ne sont utilisées que pour ouvrir le passage le long de la corticale palatine plus épaisse. Il est possible d’introduire la queue cylindrique non coupante de l’alésoir dans l’os spongieux et entre les deux racines sans les léser, puisqu’il n’y a ni couple d’insertion ni coupe intervenant au cours de cette procédure. Le dernier alésoir manuel de Ø 3 mm a également été inséré dans l’ostéotomie et positionné entre les racines. Une pression continue a lentement été appliquée sur la poignée de serrage droite. Parfois, il est nécessaire d’utiliser un maillet pour faire avancer l’alésoir jusqu’à une distance de 10 ou 11 mm par rapport à la crête (Figs. 3 et 4).

L’implant a été mis en place au moyen d’un instrument spécial pour l’insertion d’implant, qui permet au praticien de pousser l’implant fermement, en appliquant une pression précise dans l’ostéotomie (Fig. 5). La dernière étape a consisté à introduire complètement l’implant au moyen du maillet, et de l’instrument d’insertion fixé à la poignée de serrage droite. L’implant étroit était dès lors bien positionné entre les deux racines (Fig. 6). L’implant de 8 mm de long et de Ø 3 mm a été inséré par l’application d’une pression dans l’ostéotomie, et l’utilisation du maillet et de l’instrument d’insertion à 3 mm sous le niveau de l’os crestal (Fig. 7). La seconde phase du traitement a été réalisée après six mois de cicatrisation et a consisté à désenfouir l’implant. Un pilier ayant un corps de Ø 2 mm et une base hémisphérique de Ø 4 mm a été choisi pour connecter les couronnes provisoires à l’implant. Il est important de veiller à la bonne cicatrisation du tissu mou autour du contour coronaire adéquat, et celle-ci peut être obtenue par une modification du profil d’émergence de la couronne provisoire jusqu’à la formation des papilles. Après la cicatrisation complète du tissu mou, la dernière empreinte a été prise et la couronne définitive a été scellée sur le pilier en titane (Figs. 8 et 9).

Discussion

Dans le cas d’une agénésie des incisives latérales maxillaires, la planification du traitement implantaire dépend des facteurs suivants : état des dents adjacentes, occlusion, exigences concernant l’espace et les relations dentaires antérieures. Plusieurs aspects doivent être pris en considération, tels que le degré de proximité entre les apex des dents adjacentes et le site implantaire prévu, les limitations spatiales inhérentes à la mise en place de l’implant et de la restauration prothétique, une épaisseur insuffisante de crête osseuse qui requiert alors une augmentation, et un soutien osseux insuffisant pour la formation des papilles.21 Une distance très courte des apex radiculaires des dents adjacentes nécessite souvent un traitement orthodontique pour obtenir la correction de l’angulation. Idéalement, les racines adjacentes doivent être parallèles ou légèrement divergentes. Il est recommandé de disposer au minimum de 1 mm entre l’implant et les racines adjacentes.10 Dans le cas de cette patiente, la technique d’ouverture de l’espace inter-radiculaire a été réalisée en imprimant aux deux alésoirs (2,5 et 3,0 mm) un lent mouvement de rotation. Pour appliquer une pression, il est nécessaire de placer la paume de la main sur la poignée de serrage droite, et de tourner simultanément cette poignée à un angle inférieur à 45° afin d’engager la pointe tranchante dans l’os spongieux. Après que l’alésoir a pénétré dans l’os à la profondeur voulue, il doit être laissé quelques minutes dans l’ostéotomie. L’os et le desmodonte des racines adjacentes peuvent ainsi s’adapter à la nouvelle position.23, 24

L’implant n’exerce aucune pression excessive, car son insertion ne requiert l’application d’aucun couple de serrage. Le modèle particulier de l’implant (Bicon Dental Implants) pourvu de plateaux entre lesquels sont interposés des compartiments de cicatrisation, c’est-à-dire les creux formés entre chaque plateau, permet une compression très peu invasive des zones environnantes.25 Dans les années 1980, Ewers et Dueker ont publié une étude menée sur des chiens de race Beagle, chez lesquels ils avaient inséré des vis d’ostéosynthèse autotaraudantes près des racines mandibulaires. L’objectif était d’étudier histologiquement si une compression marquée du desmodonte conduirait à une lésion, ou si une réaction de réparation des structures cellulaires parodontales irait dans le sens d’un résultat positif (Fig. 10). Les résultats histologiques ont montré que la compression du desmodonte n’entraîne pas systématiquement une lésion, mais au contraire déclenche une réaction des cellules du tissu conjonctif.26, 27 L’analyse histologique au niveau de l’apex radiculaire a montré une déviation du desmodonte vers une nouvelle position (Fig. 11).

Conclusion

La technique d’ouverture de l’espace inter-radiculaire est une solution très acceptable pour remplacer de nombreuses procédures de greffe osseuse, si un traitement orthodontique n’a pas été en mesure de déplacer les racines des dents adjacentes à un site d’agénésie de dent antérieure maxillaire. Il est essentiel de choisir le modèle d’implant adéquat et la technique d’intervention appropriée, pour obtenir un résultat satisfaisant sur le plan chirurgical et esthétique.

Note de la rédaction : Cet article a été initialement publié dans le magazine implants – international magazine of oral implantology, volume 21, numéro 4/2020 et dans le journal Dental Tribune France janvier/février 2021 - VOL. 13, NO. 1+2. Une liste des références est disponible auprès de l’éditeur.

Mots-clés:

Dr Simone Marconcini est directeur de recherche scientifique à l’Institut toscan de stomatologie à Lido di Camaiore et co-directeur du Master en ...

En général, la pose d’un implant après une extraction dentaire est réalisée lorsque l’alvéole a ...

J'ai récemment reçu un e-mail, d'un dentiste généraliste, avec l'image de la dent 27 (image 1). Le mail : "j'ai une ...

LEIPZIG, Allemagne : Être physiquement allongé dans le cabinet d'un dentiste, mais mentalement marcher pieds nus dans une rivière de montagne : voilà ...

La carie est l’affection la plus courante chez l’être humain. Presque tout le monde en est atteint un jour ou l’autre dans sa vie. On estime ...

Les progrès en implantologie dentaire ont permis de fiabiliser les restaurations prothétiques unitaires et plurales partielles ou totales, ainsi que les ...

_Il est devenu impossible aujourd’hui de traiter nos patients sans avoir recours aux nouvelles technologies. La photo et la radiographie ...

Une femme de 38 ans est venue au cabinet dentaire, car elle se plaignait d’un inconfort dans la zone gauche supérieure. L’examen clinique a révélé ...

Vision 2030: Offrir une santé bucco-dentaire optimale pour tous est au cœur de la stratégie de plaidoyer de la FDI. Depuis son lancement en 2021, cette ...

FORT WORTH, Texas, États-Unis : En raison de la popularité croissante de point de service d'impression 3D et de la création de laboratoires d'impression ...

Webinaire en direct

mar. le 24 février 2026

à 19h00 (CET) Paris

Prof. Dr. Markus B. Hürzeler

Webinaire en direct

mar. le 24 février 2026

à 21h00 (CET) Paris

Prof. Dr. Marcel A. Wainwright DDS, PhD

Webinaire en direct

mer. le 25 février 2026

à 17h00 (CET) Paris

Prof. Dr. Daniel Edelhoff

Webinaire en direct

mer. le 25 février 2026

à 19h00 (CET) Paris

Webinaire en direct

jeu. le 26 février 2026

à 2h00 (CET) Paris

Webinaire en direct

mar. le 3 mars 2026

à 17h00 (CET) Paris

Dr. Omar Lugo Cirujano Maxilofacial

Webinaire en direct

mer. le 4 mars 2026

à 2h00 (CET) Paris

Dr. Vasiliki Maseli DDS, MS, EdM

Autriche / Österreich

Autriche / Österreich

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bosnie Herzégovine / Босна и Херцеговина

Bulgarie / България

Bulgarie / България

Croatie / Hrvatska

Croatie / Hrvatska

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

République tchèque et Slovaquie / Česká republika & Slovensko

France / France

France / France

Allemagne / Deutschland

Allemagne / Deutschland

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Grèce / ΕΛΛΑΔΑ

Hongrie / Hungary

Hongrie / Hungary

Italie / Italia

Italie / Italia

Pays-Bas / Nederland

Pays-Bas / Nederland

Nordique / Nordic

Nordique / Nordic

Pologne / Polska

Pologne / Polska

Portugal / Portugal

Portugal / Portugal

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Roumanie & Moldavie / România & Moldova

Slovénie / Slovenija

Slovénie / Slovenija

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Serbie et Monténégro / Србија и Црна Гора

Espagne / España

Espagne / España

Suisse / Schweiz

Suisse / Schweiz

Turquie / Türkiye

Turquie / Türkiye

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

Royaume-Uni et Irlande / UK & Ireland

International / International

International / International

Brésil / Brasil

Brésil / Brasil

Canada / Canada

Canada / Canada

Amérique latine / Latinoamérica

Amérique latine / Latinoamérica

États-Unis / USA

États-Unis / USA

Chine / 中国

Chine / 中国

Inde / भारत गणराज्य

Inde / भारत गणराज्य

Pakistan / Pākistān

Pakistan / Pākistān

Vietnam / Việt Nam

Vietnam / Việt Nam

ANASE / ASEAN

ANASE / ASEAN

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Israël / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Algérie, Maroc et Tunisie / الجزائر والمغرب وتونس

Moyen-Orient / Middle East

Moyen-Orient / Middle East

To post a reply please login or register